Рис. 9-1. ДНК-верификация делеции длинного плеча хромосомы 22 методом флюоресцентной гибридизации in situ (FISH): в одной хромосоме 22 — две метки, в другой — одна метка.

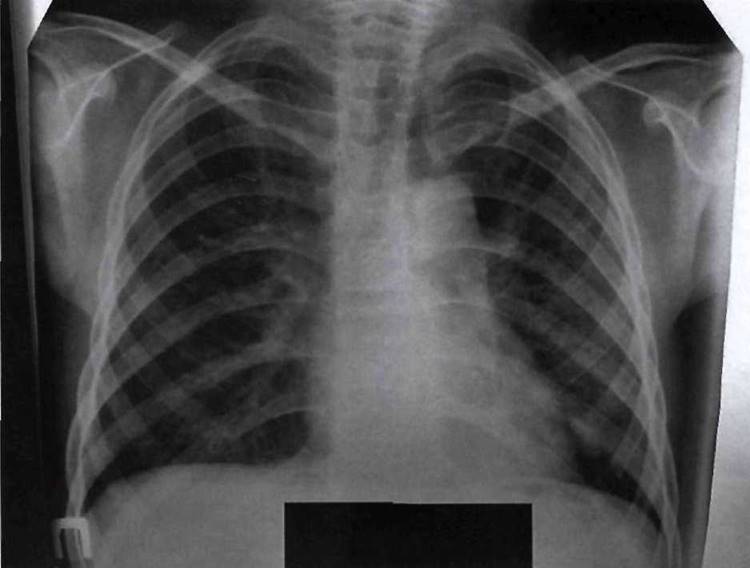

Рис. 11-2. Рентгенологические проявления рахита в период разгара.

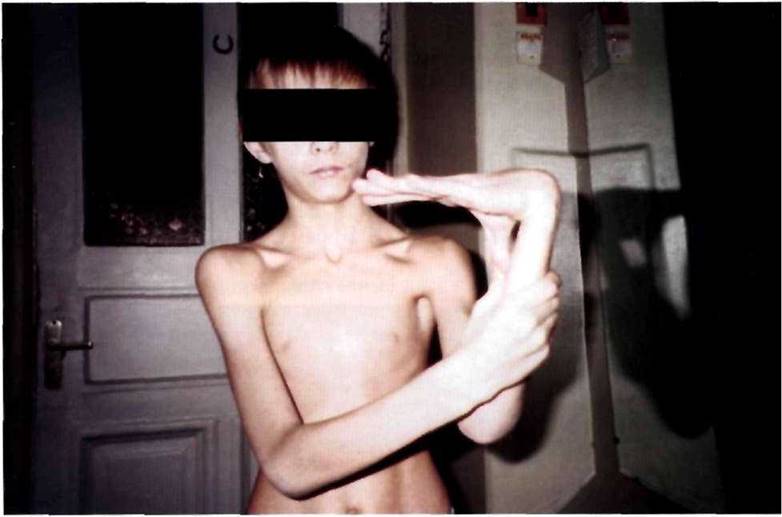

Рис. 13-1. Дисплазия соединительной ткани с марфаноидным фенотипом (гипермобильность суставов, долихостеномелия, арахнодактилия, астеническое телосложение).

Рис. 13-2. Дисплазия соединительной ткани с неклассифицируемым фенотипом (воронковая деформация грудной клетки, кифоз, долихоцефалия, деформация ушных раковин).

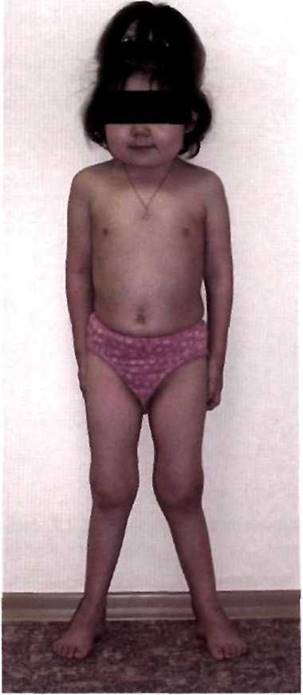

Рис. 21-1. Общий вид больной при ювенильном ревматоидном артрите.

Рис. 21-2. Пятнисто-папулёзные высыпания на коже.

Рис. 21-3. Пятнистые высыпания на коже.

Рис. 21 -4. Симметричная припухлость коленных суставов

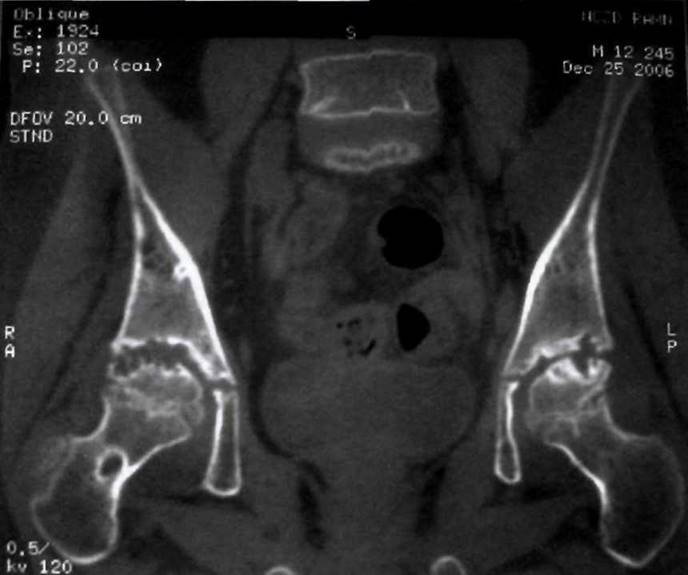

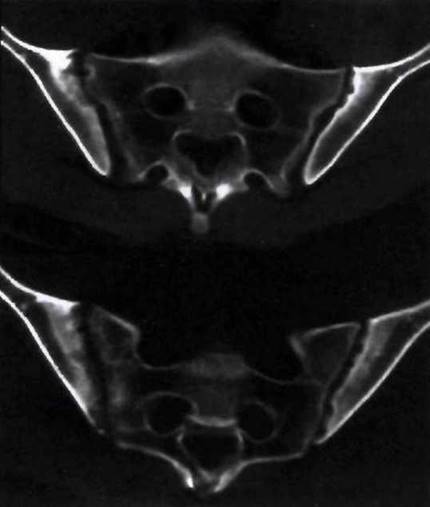

Рис. 21-5. Компьютерная томография тазобедренных суставов.

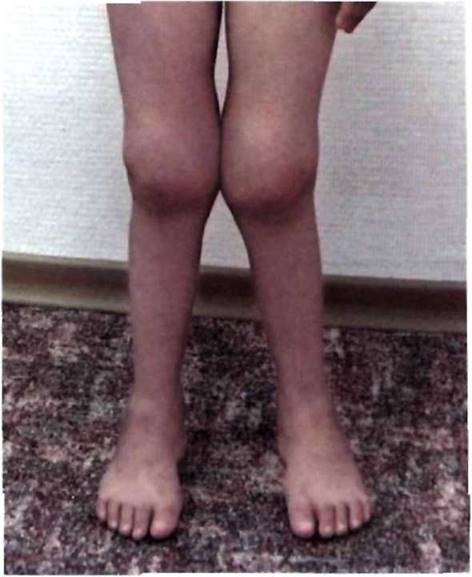

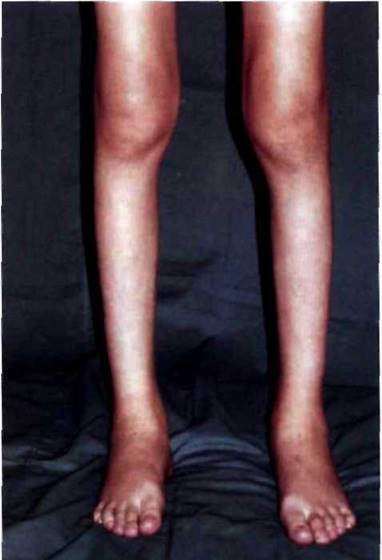

Рис. 21-6. Деформация коленных и голеностопных суставов.

Рис. 21-7. Компьютерная томография коленных суставов.

Рис. 21-8. Поражение мелких суставов кистей.

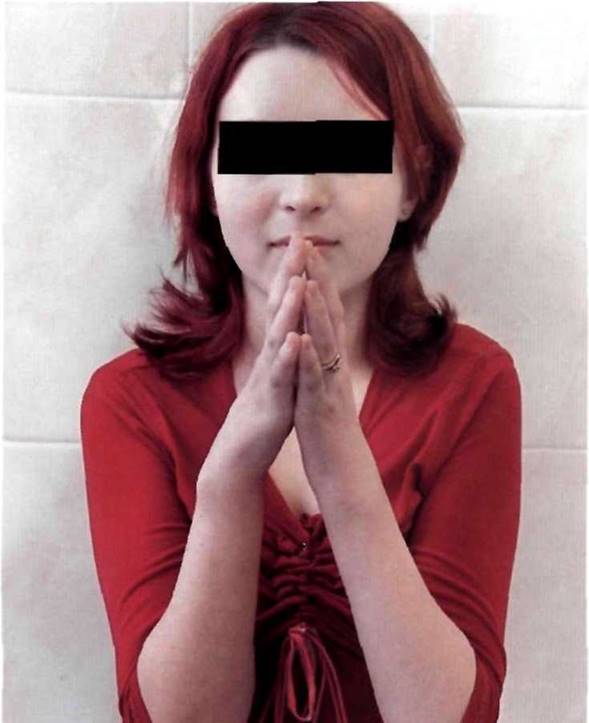

Рис. 21-9. Значительное ограничение движений в лучезапястных суставах.

Рис. 22-1. Артрит правого коленного сустава.

Рис. 22-2. Артрит левого коленного сустава.

Рис. 22-3. Ахиллобурсит справа.

Рис. 22-4. Сосискообразная деформация пальцев стоп.

Рис. 23-2. Типичное поражение суставов при ювенильном спондилоартрите - артриты коленных, голеностопных, суставов предплюсны.

Рис. 23-3. Больной ЮАС. Асимметричный олигоартикулярный суставной синдром с формированием сгибательно-приводящей контрактуры и подвывиха левого тазобедренного сустава: А - в возрасте 14 лет; Б, В - в возрасте 22 лет.

Рис. 23-4. Поражение суставов предплюсны (тарзит) и теносиновиты области наружной и внутренней лодыжек у больного ЮАС.

Рис. 23-5. Рентгенограмма стоп больного ювенильным спондилоартритом: деструкция в суставах предплюсны, крупные остеофиты, эрозии, резкое сужение щелей.

Рис. 23-6. Рентгенограмма стоп больного ювенильным анкилозирующим спонилоартритом: «анкилозирующий тарзит».

Рис. 23-7. Артрит межфалангового сустава 1-го пальца кисти у больного ювенильным анкилозирующим спондилоартритом.

Рис. 23-8. Деструктивный коксит с формированием анкилоза правого тазобедренного сустава у больной ЮАС.

Рис. 23-9. Рентгенограмма дистальных отделов стоп больного ЮАС: краевая эрозия в месте прикрепления капсулы сустава 1 -го пальца стопы.

Рис. 23-10. Выраженный ахиллобурсит справа, теносиновиты области внутренней лодыжки больного ЮАС.

Рис. 23-11, Остеофиты в месте фиксации плантарной фасции к нижним краям пяточных бугров (указано стрелками) у больного ЮАС.

Рис. 23-12. Эрозии пяточной кости у больного ЮАС: А - рентгенограмма; Б - сцинтиграфическое исследование (значительное накопление радиофармпрепарата справа); В - компьютерная томография; Г - прогрессирование рентгенологических изменений с формированием остеофитов верхнего и нижнего краёв пяточной кости при исследовании в динамике через 4 года.

Рис. 23-13. Дактилит («сосискообразная» дефигурация) 3-го пальца кисти.

Рис. 23-14. Анкилоз дугоотростчатых сочленений в шейном отделе позвоночника у больного ЮАС.

Рис. 23-16. «Мутилирующий» вариант ювенильного псориатического артрита с наличием множественных разнонаправленных подвывихов, вывихов и контрактур.

Рис. 23-17. Типичные проявления ЮПсА: артрит дистального межфалангового сустава 3-го пальца правой кисти; «осевое» поражение трёх суставов одного пальца (IV пальца левой и V пальца правой кисти).

Рис. 23-18. Дактилит трёх пальцев кистей с развитием периоститов: А - внешний вид кистей; Б - рентгенограмма.

Рис. 23-19. Рентгенограмма таза больного ЮАС: двусторонний сакро- илеит її стадии с симптомом «псевдорасширения» суставной щели.

Рис. 23-20. Рентгенограмма таза больного ЮАС: сакроилеит III стадии - частичный анкилоз крестцово-подвздошных сочленений, «костные мостики» больше выражены справа.

Рис. 23-21. Рентгенограмма таза больного ЮАС: сакроилеит IV стадии - полный анкилоз крестцово- подвздошных сочленений и анкилоз симфиза.

Рис. 23-22. Двусторонний сакроилеит у больного ЮАС: эрозии, расширение щелей крестцово- подвздошных сочленений, субхондральный склероз. Патологические изменения определяются в обеих сочленяющихся костях, но более выражены в подвздошных костях.

Рис. 26-1. Волчаночная бабочка.

Рис. 26-2. Капиллярит при СКВ.

Рис. 27-1. Симптом Готтрона при ювенильном дерматомиозите: эритематозные папулы с кератозом над мелкими суставами кистей (пястно-фаланговыми, проксимальными и дистальными межфаланговыми).

Рис. 27-2. Симптом Готтрона при ювенильном дерматотозите: эритематозные папулы с кератозом над коленным суставом.

Рис. 27-3. Проявления системной васкулопатии при ювенильном дерматомиозите: распространённое сетчатое ливедо со сгущением над коленными суставами (симптом Готтрона).

Рис. 27-4. Типичные эритематозные изменения на лице при ювенильном дерматомиозите: параор- битальная эритема с отёком («симптом лиловых очков»), разлитая эритема лица, хейлит.

Рис. 27-5. Проявления системной васкулопатии при ювенильном дерматомиозите: древовидное ливедо в области плечевого пояса и на бёдрах с выраженными трофическими нарушениями (изъязвления, корочки) у ребенка младшего возраста.

Рис. 27-6. Поверхностно расположенные вскрывающиеся кальцинаты на фоне яркого сетчатого ливедо у ребенка с ювенильным дерматомиозитом.

Рис. 27-7. Массивные кальцинаты (кальцификация всей двуглавой мышцы бедра) у девочки с длительно не купирующейся активностью ювенильного дерматомиозита.

Рис. 27-8. Массивные кальцинаты мышц голеней у ребенка с ювенильным дерматомиозитом.

Рис. 28-1. Кисетный рот при системной склеродермии.

Рис. 28-2. «Сотовое лёгкое» при системной склеродермии.