Анемия — состояние гипоксемии, связанное со снижением числа циркулирующих эритроцитов и/или нарушением их способности восполнять потребности тканей в кислороде. Основным маркёром анемии служит концентрация гемоглобина (Hb), осуществляющего доставку кислорода к тканям. Дополнительные маркёры анемии:

• сродство гемоглобина к кислороду;

• внутрисосудистый объём потребления кислорода;

• частота сердечных сокращений;

• удельный объём сердца;

• артериальная оксигенация.

Границей между нормой и патологической анемией принято считать показатель концентрации гемоглобина менее 110 г/л.

Если у пациента есть признаки анемии, то в первую очередь необходимо установить её причину: вызвано ли заболевание патологическими изменениями одной клеточной линии (например, эритроцитов) или нескольких клеточных линий (например, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов). Нарушения 2 или 3 клеточных линий обычно указывают на:

• вовлечение в патологический процесс костного мозга (АА, лейкоз);

• заболевания иммунной системы (патологию соединительной ткани, синдром приобретённого иммунодефицита — СПИД);

• деструкцию клеток на периферии (иммунную нейтропению, ИТП);

• иммунную гемолитическую анемию как на самостоятельное заболевание или в сочетании с другой патологией;

• секвестрацию клеток (гиперспленизм).

Ниже приведена этиологическая классификация анемий, в табл. 15.1 представлены их диагностические критерии.

Этиологическая классификация анемий

Нарушения образования эритроцитов:

• дефицит макроэлементов и витаминов:

❖ алиментарный дефицит железа (например, белково-железодефицитная анемия);

❖ повышенная потребность, например, рост (железо), гемолиз (фолиевая кислота);

❖ снижение абсорбции:

- специфическое — недостаточность внутреннего фактора (витамин В12);

- генерализованное — синдром мальабсорбции (например, фолиевая кислота, железо);

❖ повышенная потеря крови:

- острая (железо);

- хроническая — кишечные кровотечения (железо);

• дефицит железа;

• дефицит фолатов;

• дефицит витамина В12;

• дефицит витамина С;

• белковая недостаточность;

• дефицит витамина В6;

• недостаточность тироксина;

• заболевания костного мозга:

❖ патология одной клеточной линии:

- мегакариоцитопения:

- амегакариоцитарная тромбоцитопеническая пурпура;

- дефекты предшественников эритроцитов:

- врождённая эритроцитарная аплазия (АДБ);

- приобретённая эритроцитарная аплазия (транзиторная эритробластопения детей);

- дефекты предшественников лейкоцитов (не связано с анемией):

- врождённая нейтропения;

❖ патология всех клеточных линий (АА, характеризующаяся панцитопенией и гипоклеточным костным мозгом):

- конституциональная:

- АФ;

- семейная анемия без аномалий;

- врождённый дискератоз;

- приобретённая:

- идиопатическая;

- вторичная;

❖ инфильтрация костного мозга:

- de novo (например, лейкоз);

- вторичная (например, нейробластома, лимфома);

• дизэритропоэтическая анемия (подавление эритропоэза, снижение утилизации железа):

❖ инфекция;

❖ патология почек и заболевания печени;

❖ диссеминированные злокачественные новообразования;

❖ заболевания соединительной ткани.

Потеря крови:

• острая постгеморрагическая анемия;

• хроническая постгеморрагическая анемия.

Гемолитическая анемия:

• внутриклеточный гемолиз:

❖ патологические изменения мембран эритроцитов (сфероцитоз, эллиптоцитоз);

❖ патологические изменения активности ферментов эритроцитов (пируваткиназы, Г-6-ФД, глютатионредуктазы);

❖ дефекты гемоглобина:

- гема;

- глобина:

- качественные (например, серповидные клетки);

- количественные (например, талассемия);

• внеклеточный гемолиз:

❖ иммунной природы:

- изоиммунный;

- аутоиммунный:

- идиопатическая анемия;

- вторичная анемия:

иммунологические нарушения (например, СКВ); патологические изменения одной клеточной линии (например, эритроцитов);

патологические изменения нескольких клеточных линий (например, лейкоцитов и тромбоцитов);

❖ неиммунной природы (идиопатическая, вторичная анемия):

- микроангиопатическая анемия;

- токсическая анемия.

Таблица 15-1. Основные критерии диагностики анемий у детей

|

Заболевание |

Диагностические критерии |

|

Дефицит железа |

Гипохромные микроцитарные эритроциты, уровень MCV, МСН и МСНС снижены, высокий уровень ROW, снижение концентрации ферритина в сыворотке крови, высокий уровень FEP, гваяковая проба на скрытую кровь в кале положительна |

|

Дефицит фолатов |

Макроцитарные эритроциты, высокий уровень MCV и RDW, мегалобластный костный мозг, низкое содержание фолатов в сыворотке крови и эритроцитах |

|

Дефицит витамина В|? |

Макроцитарные эритроциты, высокий уровень MCV и RDW, мегалобластный костный мозг, низкое содержание витамина В12 в сыворотке крови, сниженная кислотность желудка; положительный тест Шиллинга |

|

Дефицит витамина С |

Клинические признаки авитаминоза (цинга) |

|

Белковая недостаточность |

Квашиоркор (синдром депигментации и отёка подкожной клетчатки) |

|

Дефицит витамина В6 |

Гипохромные эритроциты, сидеробластный костный мозг, высокое содержание ферритина в сыворотке крови |

|

Недостаточность тироксина |

Кретинизм, низкое содержание Т4, высокое содержание ТТГ |

|

Амегакариоцитарная тромбоцитопеническая пурпура |

Синяки и геморрагии на коже конечностей, отсутствие мегакариоцитов, кровотечения из слизистых оболочек, ранний возраст |

|

Врождённая эритроцитарная аплазия (ДЦБ) |

Отсутствие эритроидных предшественников при исследовании костного мозга |

|

Приобретённая эритроцитарная аплазия (транзи- торная эритробластопения у детей) |

Отсутствие эритроидных предшественников — периодическое |

|

Врождённая нейтропения |

Нейтропения, периодические инфекции |

|

Анемия Фанкони |

Множественные врождённые патологии, ломкость хромосом |

|

Семейная анемия без аномалий |

Наследственность, отсутствие врождённых аномалий |

Окончание табл. 15-1

|

Врождённый дискератоз |

Выявление патологических изменений кожи и слизистой оболочки |

|

Идиопатическая анемия |

Нет установленной причины |

|

Вторичная анемия |

Результат воздействия лекарственных препаратов, радиации, домашних токсинов, инфекций; связана с иммунологическим заболеванием |

|

Инфильтрация костного мозга de novo (например, лейкоз) |

Исследование костного мозга: морфология, цитохимия, иммунологические маркёры, цитогенетика клеток, инфильтрирующих костный мозг |

|

Вторичная инфильтрация костного мозга (например, нейробластома, лимфома) |

Исследование костного мозга и ликвора, визуализация скелета, органов грудной и брюшной полости. Биологические маркёры, иммуноцитология, цитогенетика |

|

Дизэритропоэтическая анемия, вызванная инфекцией |

Случаи системных заболеваний |

|

Дизэритропоэтическая анемия, вызванная патологией почек и заболеваниями печени |

Исследование функций почек и печёночные пробы |

|

Дизэритропоэтическая анемия, вызванная диссеминированными злокачественными новообразованиями |

Клинические проявления |

|

Дизэритропоэтическая анемия, вызванная заболеваниями соединительной ткани |

Ревматоидный артрит/СКВ |

|

Острая постгеморрагическая анемия |

Оценка кровопотери, ОЦК, определение концентрации Нb после восстановления ОЦК |

|

Хроническая постгеморрагическая анемия |

Проба Оверта или тест на скрытую кровь |

|

Внутриклеточный гемолиз вследствие патологических изменений мембран эритроцитов (сфероцитоз, эллиптоцитоз) |

Морфологическое исследование крови, кривая Прайс- Джонса, осмотическая резистентность |

|

Внутриклеточный гемолиз вследствие патологических изменений ферментов эритроцитов (пируваткиназы, Г-6-ФД, глутатионредуктазы) |

Аутогемолиз, ферментативный ответ |

|

Качественная анемия, вызванная дефектами гемоглобина (например, серповидные клетки) |

Электрофорез НЬ |

|

Количественная анемия, вызванная дефектами гемоглобина (например, талассемия) |

Содержание Hb F, Нb A2 |

|

Иммунная анемия |

Проба Кумбса |

|

Идиопатическая или вторичная анемия с внеклеточным гемолизом |

Проба Кумбса, выявление антител |

|

Иммунологические нарушения (например, СКВ) |

Снижение С3, С4, СН50, ANA положительный |

|

Иммунологические нарушения одной клеточной линии (например, эритроциты) |

Анемия — проба Кумбса положительная |

|

Иммунологические нарушения нескольких клеточных линий (например, лейкоциты, тромбоциты) |

Нейтропения — иммунная ИТП, тромбоцитопения |

|

Микроангиопатическая анемия |

Внутрисосудистый гемолиз как результат тромбогеморрагического синдрома |

|

Токсическая анемия |

Отравление грибами, укусы ядовитых змей и т.д. |

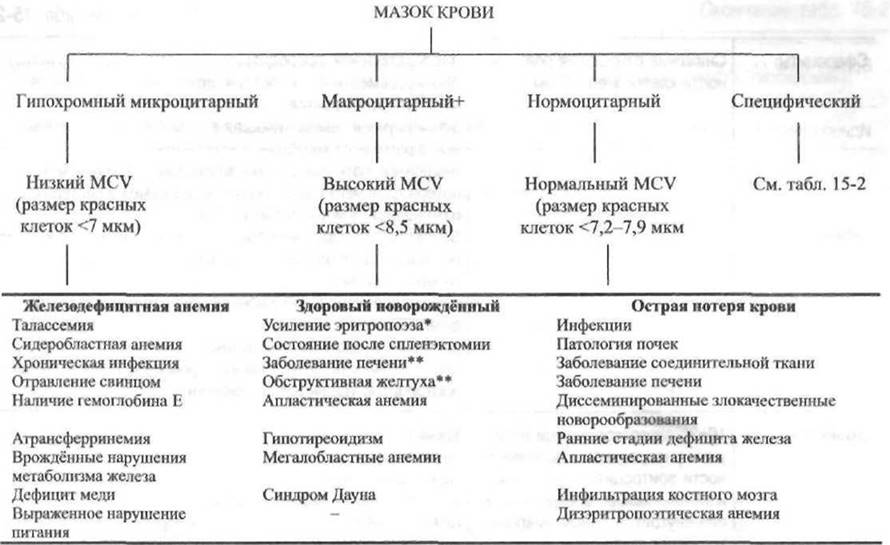

Рис. 15-1. Алгоритм диагностики анемий на основе исследования мазка крови.

+ Ложный макроцитоз (высокий показатель MCV) может быть результатом макроагглютинации красных клеток (например, Mycoplasma pneumoniae и аутоиммунная гемолитическая анемия);

* повышенный уровень ретикулоцитов;

** на основе увеличения площади клеточных мембран, что, в свою очередь, ведёт к увеличению отношения поверхности клетки к её объёму. Площадь мембран увеличивается вследствие изменения липидного обмена красных клеток и липидного баланса при данных патологиях.

ДИАГНОСТИКА

При диагностике анемий очень информативен анализ мазка крови. Результаты анализа указывают на характер анемии (гипохромный, микроцитарный, нормо- или макроцитарный), а также специфические морфологические изменения (например, сфероциты, серповидные клетки, мишеневидные клетки). Средний объём эритроцита (MCV) свидетельствует о размерах красных клеток, определяя, например, микроцитоз (<7 мкм), макроцитоз (>8,5 мкм) или нормоцитоз (7,2-7,9 мкм). На рис. 15-1 представлен алгоритм диагностики анемий при исследовании препаратов крови. В табл. 15-2 приведён метод дифференциальной диагностики анемий, основанный на специфических морфологических изменениях красных клеток.

Таблица 15-2. Специфические нарушения морфологии эритроцитов

|

Тип нарушения |

Определение |

При каких заболеваниях или состояниях встречается |

|

Мишеневидные клетки |

Увеличение показателя отношения поверхности клетки к её объёму |

Талассемия; |

|

гемоглобинопатии: |

||

|

- Нb АС или СС; - Hb SS, SC, S-Thal; - заболевания печени; - состояние после сплензктомии или гипоспления; - выраженный дефицит железа; - Нb Е (гетерозиготный или гомозиготный); - LCAT-недостаточность: - врождённая лецитин-холестерол-ацилтрансферазная недостаточность (помутнение роговицы, протеинурия, мишеневидные клетки, выраженная анемия); - абеталипопротеинемия |

Продолжение табл. 15-2

|

Сфероциты |

Снижение отношения поверхности клетки к её объёму |

Наследственный сфероцитоз; АВО-несовместимость: потеря антительных фрагментов мембран эритроцитов; аутоиммунная гемолитическая анемия: потеря антительных фрагментов мембран эритроцитов; микроангиопатическая гемолитическая анемия (МАНА): потеря фрагмента эритроцита после взаимодействия с изменённой поверхностью клетки; SS-патология: фрагмент эритроцита перемещается в ретикулоэндотелиальную систему; гиперспленизм; ожоги: фрагмент повреждённых эритроцитов удаляется селезёнкой; посттрансфузионные состояния; недостаточность пируваткиназы: фрагмент повреждённых эритроцитов удаляется селезёнкой |

|

Эхиноциты |

10-30 отростков равной величины распределены по поверхности эритроцитов. Вызваны изменениями во внеклеточном или внутриклеточном микроокружении |

Уремия; дегидратация; заболевания печени; недостаточность пируваткиназы; пептическая язва или карцинома желудка; состояние после трансфузии эритроцитов; редкие врождённые анемии вследствие уменьшения содержания внутриклеточного калия |

|

Акантоциты (шпоровидные клетки) |

Клетки с 5-10 отростками различной длины, отростки хаотично расположены, различной толщины с широким основанием; изменённые клетки меньше нормальных, т.к. последние имеют сферическую форму |

Заболевания печени; Диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ДВС) (и другие МАНА); состояние после спленэктомии или гипоспления; дефицит витамина Е; гипотироидизм; абеталипопротеинемия: редкая врождённая патология; 50-100% клеток — акантоциты; сопутствующие нарушения (мальабсорбция жиров, пигментация сетчатки, неврологические нарушения); состояния мальабсорбции |

|

Пикноциты |

Искривлённые, гиперхромные, сморщенные эритроциты; могут быть похожи на зхиноциты и акантоциты |

|

|

Шизоциты |

Клетки шлемовидной, треугольной формы или небольшие фрагменты. Образованы вследствие фрагментации при взаимодействии с патологической поверхностью сосудов (например, фибриновые тяжи, васкулит, искусственные сосуды, участвующие в циркуляции) |

ДВС-синдром; тяжёлая гемолитическая анемия (например, недостаточность Г-6-ФД); микроангиопатическая гемолитическая анемия; гемолитический уремический синдром; протезирование сердечного клапана, патология сердечного клапана, сердечные бляшки, коарктация аорты; заболевания соединительной ткани (например, СКВ); синдром Казабаха-Меррита: молниеносная пурпура; тромбоз почечных вен; ожоги (сферошизоцитоз как результат воздействия высоких температур); тромбоцитарная тромбоцитопеническая пурпура; отторжение пересаженных тканей; уремия, острый тубулярный некроз, гломерулонефрит; злокачественная гипертензия; системный амипокдоз; цирроз печени; диссеминированный канцероматоз; хроническая рецидивирующая шистоцитарная гемолитическая анемия |

Окончание табл. 15-2

|

Эллиптоциты |

Эллиптоидные клетки, нормох- ромные; в норме составляют менее 1 % общего содержания эритроцитов; большие количества редко бывают у здоровых пациентов |

Наследственный эллиптоцитоз; дефицит железа (с нарастанием тяжести, гипохромия); SS-патология; большая талассемия; тяжёлая бактериальная инфекция; малая SA; лейкоэритробластная реакция; мегалобластная анемия; при любой анемии могут присутствовать до 10% эллиптоцитов; малярия |

|

Каплевидные клетки |

Клетки в форме капли, обычно микроцитарные, часто ещё и гипохромные |

Новорождённый; большая талассемия; лейкоэритробластные реакции; миелопролиферативный синдром |

|

Стоматоциты |

Выраженное щелевидное просветление в центре клетки |

Норма (в небольших количествах); наследственный стоматоцитоз; талассемия; острое алкогольное отравление; RhO-патология (отсутствие Rh-комплекса); заболевания печени; злокачественные новообразования |

|

Ядерные эритроциты |

Обнаружение ядерных клеток в периферической крови после первой недели жизни считают патологией |

Новорождённый (первые 3-4 дня жизни); выраженная стимуляция костного мозга; гипоксия (особенно нарушения сердечной деятельности); острое кровотечение; тяжёлая гемолитическая анемия (например, талассемия, SS-гемоглобинопатия); врождённые инфекции (сепсис, врождённый сифилис, цитомегаловирус, краснуха); состояние после спленэктомии или гипоспления: в норме селезёнка удаляет; ядерные эритроциты; лейкоэритробластные реакции: наблюдаются в сочетании с экстрамедуллярным гемопоэзом и замещением костного мозга, чаще при лейкозах и солидных опухолях; может быть при грибковых и микобактериальных инфекциях; каплевидные эритроциты, 10 000-20 000 лейкоцитов (WBCs) с небольшим или значительным числом метамиелоцитов, миелоцитов и промиелоцитов; тромбоцитоз с большими тромбоцитами, содержащими ядра; мегалобластная анемия; дизэритропоэтические анемии |

|

Пузырчатые клетки |

Под мембраной эритроцита присутствует свободный от гемоглобина участок, похожий на пузырь |

Недостаточность Г-6-ФД (во время эпизодов гемолиза); SS-патология; эмболия лёгкого |

|

Базофильные включения |

Грубые или тонкие пятнистые базофильные включения, представляющие агрегаты рибосо- мальной РНК |

Гемолитическая анемия (например, малая талассемия); ЖДА; отравление свинцом |

|

Тельца Говелла-Жолли |

Небольшого размера, чётко распознаваемые, округлые, хорошо окрашенные включения; 1 мкм в диаметре; расположены по периферии клетки |

Постспленэктомия или гипоспления; новорождённый; мегапобластные анемии; дизэритропоэтические анемии; различные виды анемий (редко ЖДА, наследственный сфероцитоз) |

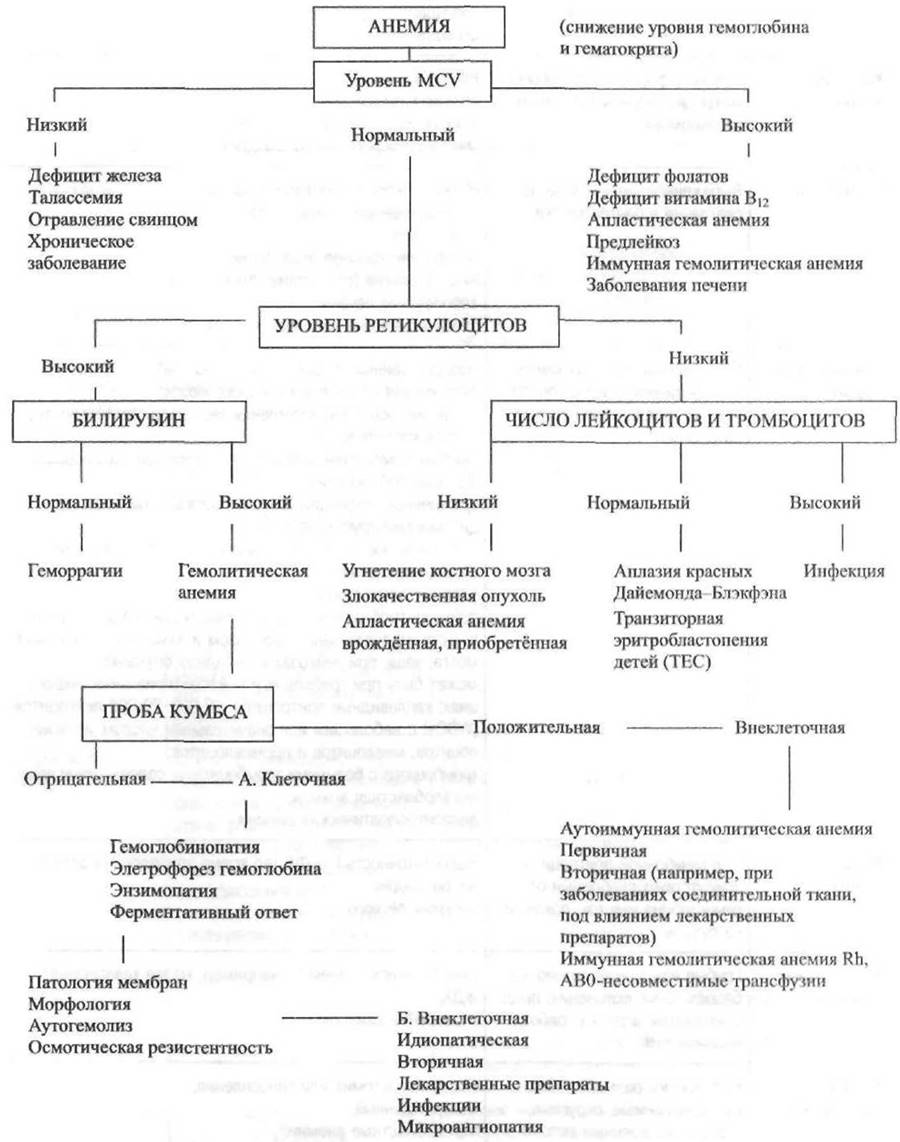

Для дифференциальной диагностики анемий достаточно информативны показатели MCV и уровня ретикулоцитов (рис. 15-2). Повышение числа ретикулоцитов свидетельствует о хронической кровопотере или гемолизе, нормальный или сниженный уровень — о нарушении образования красных клеток крови.

Уровень ретикулоцитов помогает определить степень анемии; ретикулоцитар- ный индекс (см. ниже) — наиболее точный показатель эритропоэза. У пациентов с кровотечением или гемолизом ретикулоцитарный индекс составляет около 3%,

Рис. 15-2. Алгоритм диагностики анемий на основе данных показателей среднего объёма эритроцитов и уровня ретикулоцитов.

тогда как у больных с анемией вследствие снижения продукции эритроцитов этот индекс менее 3%, а чаще — менее 1,5%.

Показатели MCV и RDW, определяемые при исследовании крови на автоматическом анализаторе, помогают установить морфологию и природу анемий, что, в свою очередь, привело к разработке классификации, основанной на данных этих индексов (табл. 15-3).

Таблица 15-3. Классификация анемий на основании показателей среднего объёма эритроцита и ширины распределения эритроцитов по объёму

|

RDW |

Уровень MCV |

||

|

низкий |

нормальный |

высокий |

|

|

Нормальная |

Микроцитарная гомогенная |

Нормоцитарная гомогенная |

Макроцитарная гомогенная |

|

Нормальная |

Гетерозиготная талассемия Хронические заболевания |

Норма Хроническое заболевание Хроническое заболевание печени Неанемическая гемоглобинопатия (например, AS, АС) Химиотерапия Хронический миелоцитарный лейкоз Геморрагия Наследственный сфероцитоз |

АА Предлейкоз |

|

Высокая |

Микроцитарная гетерогенная |

Нормоцитарная гетерогенная |

Макроцитарная гетерогенная |

|

Высокая |

Дефицит железа S β-талассемия Нb Н Фрагментация эритроцитов |

Ранние стадии недостаточности железа или фолатов Смешанные недостаточности Гемоглобинопатии (например, SS, SC) Миелофиброз Сидеробластная анемия |

Дефицит фолатов Дефицит витамина В12 Иммунная гемолитическая анемия Холодовые агглютинины |

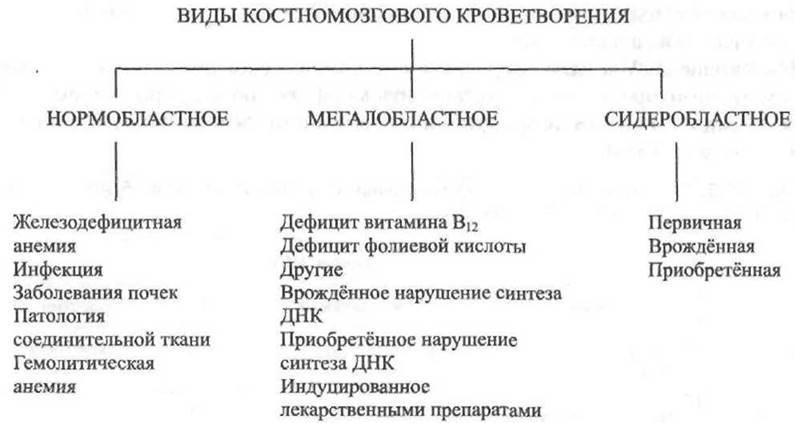

В более сложных случаях проводят пункцию костного мозга с окрашиванием препарата для определения запасов железа и выявления признаков сидеробластной анемии. Исследования костного мозга позволяют определить нормобластную, межобластную или сидеробластную морфологию. На рис. 15.3 представлены возможные причины каждой из них.

Ретикулоцитарный индекс = Число ретикулоцитов х (Гематокрит больного/Гематокрит нормальный).

Например, количество ретикулоцитов соответствует 6%, гематокрит — 15%:

Ретикулоцитарный индекс = 6 х (15/45) = 2%.

Диагностическое обследование включает следующие этапы:

• детальное изучение истории болезни и физикальное обследование больного (см. табл. 15-1);

• полный клинический анализ крови для установления причины анемии: вызвана ли она патологическими изменениями только одной клеточной линии (эритроциты) или 3 клеточных линий (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты);

• определение морфологических характеристик анемий на основании исследования мазка крови (см. табл. 15-2), показателей MCV (см. рис. 15-1, 15-2) и RDW (см. табл. 15-3), а также морфологии лейкоцитов и тромбоцитов;

Рис. 15-3. Причины нормо-, мегало- и сидеробластной морфологии костного мозга.

• исследование аспирата костного мозга (проводят по мере необходимости) для определения эритроидной, миелоидной или мегакариоцитарной морфологии, определяющей тип эритропоэза (нормо-, мегало- или сидеробластный), а также для исключения патологии со стороны костного мозга (например, АА, лейкоза, доброкачественной или злокачественной инфильтрации костного мозга, рис. 15-3);

• установление более глубоких причин анемий с помощью дополнительных тестов. Лабораторные методы исследования, используемые при диагностике анемий:

• первичные методы исследования:

❖ определение уровня НЬ и гематокрита;

❖ определение количества эритроцитов и их индексов, включая MCV и RDW;

❖ определение количества ретикулоцитов; о изучение окрашенного мазка крови;

❖ определение количества лейкоцитов и их предшественников;

❖ определение количества тромбоцитов;

• предполагаемый дефицит железа:

• свободные протопорфирины эритроцитов;

❖ уровень ферритина сыворотки крови;

❖ исследование кала на скрытую кровь;

• сканирование путём внутривенного введения 99mТс-меченых эритроцитов для обнаружения меккелева дивертикула;

❖ эндоскопия (восходящей и нисходящей кишки);

• предполагаемый дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты:

❖ исследование костного мозга;

❖ уровень витамина В12 в сыворотке крови; о уровень фолатов сыворотки крови;

❖ исследование желудка после введения гистамина;

❖ тест на абсорбцию витамина В12 (радиоактивный кобальт, тест Шиллинга);

• предполагаемая гемолитическая анемия:

❖ признаки поломок эритроцитов:

- анализ мазка крови;

- уровень билирубина сыворотки крови;

- экскреция уробилиногена мочи;

- гаптоглобин сыворотки крови;

❖ признаки регенерации эритроцитов:

- анализ мазка крови;

- уровень ретикулоцитов;

- рентген скелета;

❖ признаки гемолитической анемии:

- анализ мазка крови;

- тест на осмотическую резистентность;

- тест на аутогемолиз;

- исследование НЬ:

- серповидный тест;

- электрофорез НЬ;

- определение НЬ F — мазок по Клейхауеру-Бетке;

- тест на нагревание;

- исследование ферментов:

- исследование телец Гейнца;

- ферментативный анализ;

❖ признаки внеклеточной иммунной гемолитической анемии:

- антиглобулиновый тест;

- тест на лизис кислот сыворотки крови;

- сахарозный гемолитический тест;

- антитела Доната-Ландштейнера;

- антиядерные антитела (ANA);

• предполагаемая АА или лейкоз:

❖ аспирация и биопсия костного мозга — цитохимия, иммунологические маркёры;

❖ хромосомный анализ;

❖ рентген скелета;

• другие тесты, обычно применяемые при диагностике первичной патологии:

❖ серология вирусов, например, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);

❖ определение ANA, комплемента, СН50;

❖ тест на содержание крови в моче;

❖ определение концентрации креатинина;

❖ биопсия тканей (кожи, лимфатических узлов, печени).

Железодефицитная анемия

Описано 3 железодефицитных состояния (ЖДС):

• прелатентный дефицит железа;

• латентный дефицит железа;

• ЖДА.

При прелатентном дефиците железа содержание железа снижено только в депо при сохранении транспортного и гемоглобинового фондов. Отсутствие клинических проявлений и чётких критериев диагностики позволяют не придавать этому состоянию практического значения. Латентный дефицит железа, составляющий 70% всех ЖДС, считают не болезнью, а функциональным расстройством с отрицательным балансом железа, оно не имеет самостоятельного кода по МКБ-10. При латентном дефиците железа наблюдается характерная клиническая картина: сидеропенический синдром, но содержание Нb остаётся в пределах нормальных значений, что не позволяет выявить лиц с этим состоянием из общей популяции по этому лабораторному параметру. ЖДА (код по МКБ-10 — D50) — болезнь, самостоятельная нозологическая форма, составляющая 30% всех ЖДС. При этом заболевании выявляют:

• анемический и сидеропенический синдромы;

• снижение концентрации Нb и сывороточного железа (СЖ);

• повышение общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС);

• снижение концентрации сывороточного ферритина (СФ).

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Материалы, опубликованные ВОЗ (1998), позволяют осознать важность проблемы дефицита железа (ДЖ): в мире 1,8 млрд человек страдают ЖДА.

ЖДА может быть названа социально значимым заболеванием. Распространённость ЖДА у детей в возрасте 2,5 лет в Нигерии составляет 56%, в России — 24,7%, в Швеции — 7%. По мнению экспертов ВОЗ, если распространённость ЖДА превышает 30%, эта проблема выходит за рамки медицинской и требует принятия решений на государственном уровне.

По данным официальной статистики М3 РФ, в России наблюдается значительный рост заболеваемости анемией детей и подростков.

В детском возрасте 90% всех анемий составляют ЖДА. Таким образом, назначая приём препаратов железа при всех анемиях, врач «угадает» в 9 случаях из 10. Остальные 10% анемий включают врождённые и приобретённые гемолитические и АА, а также анемии при хронических болезнях.

В норме организм взрослого здорового человека содержит около 3-5 г железа, таким образом, железо может быть отнесено к микроэлементам. Железо распределено в организме неравномерно. Приблизительно 2/3 железа содержится в НЬ эритроцитов — это циркулирующий фонд (или пул) железа. У взрослых этот пул составляет 2-2,5 г, у доношенных новорождённых — 0,3-0,4 г, и у недоношенных новорождённых — 0,1-0,2 г. Относительно много железа содержится в миоглобине: 0,1 г — у мужчин и 0,05-0,07 г — у женщин. В организме человека содержится более 70 белков и ферментов, в состав которых входит железо (например, трансферрин, лактоферрин), суммарное количество железа в них составляет 0,05-0,07 г. Железо, переносимое транспортным белком трансферрином, составляет около 1% (транспортный фонд железа). Для медицинской практики чрезвычайно важны запасы железа (депо, запасной фонд), составляющие около 1/3 всего железа в организме человека. Функцию депо выполняют следующие органы:

• печень;

• селезёнка;

• костный мозг;

• головной мозг.

Железо содержится в депо в виде ферритина. Количество железа в депо может быть охарактеризовано с помощью определения концентрации СФ. На сегодняшний день СФ — единственный международно-признанный маркёр запасов железа. Конечный продукт обмена железа — гемосидерин, откладывающийся в тканях.

Железо — важнейший кофактор ферментов митохондриальной дыхательной цепи, цитратного цикла, синтеза ДНК, оно играет важную роль в связывании и транспорте кислорода Нb и миоглобином; белки, содержащие железо, необходимы для метаболизма коллагена, катехоламинов, тирозина. Вследствие каталитического действия железа в реакции Fe2+↔Fe3+свободное нехелатированное железо образует гидроксильные радикалы, способные вызвать повреждение клеточных мембран и гибель клеток. В процессе эволюции защита от повреждающего действия свободного железа была решена с помощью образования специализированных молекул для абсорбции железа из пищи, его всасывания, транспорта и депонирования в нетоксичной растворимой форме. Транспорт и депонирование железа осуществляются специальными белками: трансферрином, трансферриновым рецептором, ферритином. Синтез этих белков регулируется с помощью специального механизма и зависит от потребностей организма.

Метаболизм железа у здорового человека замкнут в цикл. Ежедневно человек теряет около 1 мг железа с биологическими жидкостями и слущенным эпителием ЖКТ. Ровно столько же способно всасываться в ЖКТ из продуктов питания. Следует чётко представлять, что железо поступает в организм только с продуктами питания. Таким образом, ежедневно 1 мг железа теряется и 1 мг всасывается. В процессе разрушения старых эритроцитов освобождается железо, которое утилизируется макрофагами и вновь используется при построении гема. В организме существует специальный механизм всасывания железа, однако выводится оно пассивно, то есть физиологического механизма выведения железа не существует. Следовательно, если всасывание железа из пищи не удовлетворяет потребностям организма, ДЖ возникает независимо от причины.

ЭТИОЛОГИЯ

Известно более 10 видов нарушений обмена железа, приводящих к развитию ЖДС. Наибольшее значение имеют:

• ДЖ в пище, имеющий значение в развитии ЖДС как у детей от самого раннего до подросткового возраста, так и у взрослых и людей пожилого возраста;

• нарушение всасывания железа в двенадцатиперстной кишке и верхних отделах тонкой кишки в результате воспаления, аллергического отёка слизистой оболочки, лямблиоза, инфицированности Helicobacterjejuni, при кровотечениях;

• нарушение перехода Fe3+→Fe2+вследствие дефицита андрогенов, аскорбиновой кислоты, атрофического гастрита, приводящих к недостаточному образованию гастроферрина.

ДИАГНОСТИКА

В соответствии с рекомендациями ВОЗ, стандартизованы следующие критерии диагностики ЖДА:

• снижение уровня СЖ менее 12 мкмоль/л;

• повышение ОЖСС более 69 мкмоль/л;

• насыщение трансферрина железом менее 17%;

• содержание Нb ниже 110 г/л в возрасте до 6 лет и ниже 120 г/л — в возрасте старше 6 лет.

Таким образом, ВОЗ рекомендует достаточно точные критерии для диагностики ЖДА, однако методы диагностики требуют забора крови из вены и проведения достаточно дорогих биохимических исследований, что не всегда возможно в российских лечебных учреждениях. Имеются попытки минимизации критериев диагностики ЖДА.

Федеральная служба по заболеваемости, эпидемиологии и образованию (United States Federal Government Centers for Disease Control — CDC) со штаб-квартирой в Атланте (Джорджия, США) рекомендует использовать для диагностики ЖДА 2 доступных критерия: снижение концентрации Нb и гематокрита (Ht) при отсутствии у больного других заболеваний. Устанавливают предположительный диагноз ЖДА и назначают лечение препаратами железа на 4 нед из расчёта 3 мг элементарного железа на 1 кг массы тела больного в сутки. Достоинство данных рекомендаций - регистрация ответа на терапию препаратами железа по строго фиксированным критериям. К концу 4-й нед лечения концентрация Нb должна повыситься на 10 г/л по отношению к исходной, a Ht — на 3%. Такой ответ подтверждает диагноз «ЖДА», и лечение продолжают в течение нескольких месяцев. Если ответ не получен, рекомендуют остановить лечение препаратами железа и пересмотреть данный случай с точки зрения диагностики процесса. Перегрузка железом организма за 4 нед при приёме препаратов железа внутрь маловероятна.

Лабораторную диагностику ЖДА осуществляют с помощью:

• общего анализа крови, выполненного «ручным» методом;

• анализа крови, выполненного на автоматическом анализаторе крови;

• биохимических исследований.

При диагностике любой анемии обязательно выполнение общего анализа крови с определением количества ретикулоцитов. Врач ориентируется на гипохромный и микроцитарный характер анемии. В общем анализе крови, выполненном «ручным» методом, выявляют:

• снижение концентрации Нb (<110 г/л);

• нормальное или сниженное (<3,8х1012/л) количество эритроцитов;

• снижение цветового показателя (<0,76);

• нормальное (реже слегка повышенное) содержание ретикулоцитов (0,2-1,2%);

• увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) (>12-16 мм/ч);

• анизоцитоз (характерны микроциты) и пойкилоцитоз эритроцитов.

Ошибка определения параметров может достигать 5% и более. Стоимость одного общего анализа крови составляет около 5 долларов США.

Точным и удобным методом диагностики и дифференциальной диагностики служит метод определения эритроцитарных показателей на автоматических анализаторах крови. Исследование проводят как в венозной, так и в капиллярной крови. Ошибка в определении параметров значительно ниже, чем при «ручном» методе, и составляет менее 1%. При развитии ДЖ раньше всего повышается показатель выраженности анизоцитоза эритроцитов — RDW (норма <14,5%). С помощью определения MCV регистрируют микроцитоз (норма — 80-94 фл). Кроме того, снижается среднее содержание Нb в эритроците — МСН (норма — 27-31 пг) и средняя концентрация Нb в эритроците — МСНС (норма — 32-36 г/л). Стоимость одного анализа, выполненного на автоматическом гематологическом анализаторе, составляет около 3 долларов США.

Биохимические показатели, подтверждающие ДЖ в организме, информативны, однако требуют забора крови из вены и достаточно дороги (стоимость однократного определения СЖ, ОЖСС, СФ составляет более 33 долларов США). Наиболее важным критерием ДЖ считают снижение концентрации СФ (<30 нг/мл). Однако ферритин — белок острой фазы воспаления, его концентрация на фоне воспаления или беременности может быть повышена и «замаскирует» имеющийся ДЖ. Необходимо иметь в виду, что показатель СЖ нестабилен, так как содержание железа в организме подвержено колебаниям, имеющим суточный ритм, и зависит от диеты. Насыщение трансферрина железом — расчётный коэффициент, определяемый по формуле:

(СЖ/ОЖСС) х 100%.

Трансферрин не может быть насыщен железом более чем на 50%, что обусловлено его биохимической структурой, чаще всего насыщение составляет от 30 до 40%. При падении насыщения трансферрина железом ниже 16% эффективный эритропоэз невозможен.

Основные причины развития ЖДА у детей и подростков:

• алиментарный ДЖ вследствие несбалансированного питания;

• ДЖ при рождении;

• повышенные потребности организма в железе вследствие бурного роста ребёнка;

• потери железа, превышающие физиологические.

И.Я. Конь (2001) приводит 3 основных алиментарно-зависимых фактора в развитии ДЖ у детей:

• сниженное поступление железа с пищей;

• сниженное всасывание;

• увеличенные потери.

Рассматривают следующие причины сниженного поступления железа с пищей:

• отсутствие грудного вскармливания;

• использование в питании детей раннего возраста частично адаптированных и неадаптированных молочных смесей, не обогащённых железом каш;

• позднее введение прикорма;

• сниженное потребление витамина С и др.

К понижению всасывания железа приводит использование в питании большого количества растительных волокон, избыток белка, кальция, полифенолов. Увеличенные потери железа возможны при раннем введении в питание ребёнка цельного молока и кефира, что приводит к появлению диапедезных кровотечений из желудка и тонкой кишки и потерям Нb путём экскреции с калом.

Для профилактики ДЖ по-прежнему важна работа по повышению распространённости грудного вскармливания. В грудном молоке содержится железо с самой высокой биологической доступностью — 50%, что не имеет аналогов.

В рационе человека выделяют гемовые и негемовые продукты питания; негемовые продукты питания преобладают (90%), гемовые составляют около 10%. Степень усвоения железа из этих видов продуктов питания также различна. Усвоение железа из риса, кукурузы, сои, бобов, фасоли, шпината, муки составляет 1-7% его содержания в продукте. Усвоение железа из мясных продуктов составляет от 18-20 до 30%.

Многолетнее питание продуктами растительного происхождения — поставщиками трудноусвояемого негемового железа — и отказ от мясных продуктов, богатых легкоусвояемым гемовым железом, может приводить к ЖДА. Это подтверждается осмотром вегетарианцев. «Цивилизованные» вегетарианцы западных стран обязательно применяют поливитамины, микроэлементы, в том числе и препараты железа на фоне растительной диеты, что и позволяет им иметь нормальный уровень НЬ.

Анемия беременных обычно вызвана 2 причинами: отрицательным балансом железа в организме и его недостаточным поступлением. ДЖ в организме беременной опасен многочисленными рисками для неё самой и для плода, в частности:

• плацентарной недостаточностью;

• внутриутробной гибелью плода;

• выкидышами;

• преждевременными родами;

• низкой массой тела ребёнка при рождении;

• преэклампсией;

• пиелонефритом;

• послеродовыми инфекциями;

• кровоточивостью.

Потребности беременной в железе настолько возрастают, что не могут быть покрыты с помощью обычной диеты, даже при всасывании железа, возросшем в несколько раз. Общие затраты железа беременной складываются из:

• дополнительных эритроцитов матери — 450 мг;

• тканей плода, плаценты и пуповины — 360 мг;

• потери крови в процессе родов — 200-250 мг;

• ежесуточной потери через ЖКТ и с потом — 1 мг;

• потери с молоком при кормлении грудью — 1 мг.

Суммарные потери железа составляют более 1000 мг.

Критериями анемии у беременных считают снижение концентрации НЬ менее ПО г/л в I и III триместрах беременности и менее 105 г/л — во II триместре.

Как известно, концентрация НЬ у 30% женщин после родов ниже 100 г/л, а у 10% женщин — ниже 80 г/л, что соответствует анемии средней степени тяжести, требующей лечения и усугубляющейся в связи с периодом лактации. Причины развития послеродовой анемии у женщин:

• истощение запасов железа в депо в процессе беременности;

• потеря крови во время родов.

Потеря крови при физиологически протекающих родах составляет 400-500 мл (200-250 мг железа), а при многоплодной беременности или кесаревом сечении повышается до 900 мл (450 мг железа). Традиционные методы лечения послеродовой анемии:

• переливание эритроцитарной массы в тяжёлых случаях, требующих неотложного лечения;

• применение препаратов железа для приёма внутрь в случаях нетяжёлой анемии.

Применение внутривенных препаратов железа при лечении послеродовой анемии оказалось эффективным и быстрым методом лечения. Это чрезвычайно важно в связи с тем, что женщин рано выписывают из родильного дома и им предстоит период лактации, требующий дополнительно не менее 1 мг железа в сутки. Как показали результаты исследований, применение препарата венофер* [железа (III) гидроксид сахарозный комплекс; 3 внутривенных введения по 200 мг в течение недели] приводит к революционному результату: в группе из 30 женщин отмечено повышение средней концентрации Нb с 70,7 до 109,3 г/л. Таким образом, продемонстрирован переход тяжёлой анемии в лёгкую в рекордно короткие сроки. Подобное лечение служит альтернативой гемотрансфузиям. В нашей стране такие же результаты получены группой сотрудников под руководством профессора Р.И. Шалиной (2003).

Хроническую постгеморрагическую анемию, связанную с длительной потерей небольшого объёма крови, также относят к ЖДА и лечат по принципам лечения ЖДА. При лечении хронической постгеморрагической анемии прежде всего необходимо обнаружить источник кровопотери и устранить его. Для пациентов мужского пола более характерны потери из ЖКТ, вызванные:

• язвенными кровотечениями;

• полипами толстой кишки;

• неспецифическим язвенным колитом;

• ангиоматозом кишечника;

• наличием меккелева дивертикула;

• опухолями желудка и кишечника (у взрослых);

• кровотечениями из геморроидальных образований (у взрослых).

У пациентов женского пола на первом месте стоят кровотечения, связанные с ювенильными маточными кровотечениями у девушек пубертатного возраста и длительными и обильными менструациями, отмечаемыми у 12-15% женщин репродуктивного возраста. Потери Нb из ЖКТ занимают у женщин второе место.

Доноры, часто сдающие кровь (регулярные доноры), находятся в группе риска развития ЖДС или уже имеют ЖДА. Преодоление ДЖ у доноров возможно с помощью:

• перерывов в сдаче крови (не менее 3 мес);

• полноценного питания;

• назначения препаратов железа для приёма внутрь.

Единственный недостаток этих рекомендаций — необходимость их длительного выполнения. Быстрое преодоление ДЖ у регулярных доноров принципиально возможно с помощью введения внутривенных препаратов железа, например, с помощью зарегистрированного в нашей стране препарата венофер*. Для этого имеются следующие обоснования:

• венозный доступ при заборе крови обеспечен;

• объём кровопотери известен;

• величину потери железа из организма рассчитывают исходя из объёма сданной крови (одномоментная эксфузия 500 мл цельной крови приводит к потере 250 мг железа).

При этом увеличивается себестоимость цельной крови и её компонентов, однако необходимо, прежде всего, учитывать самочувствие донора, снижение качества его жизни в период преодоления ЖДА. Вполне возможно, что использование внутривенных препаратов железа позволит донорам чаще сдавать кровь, что важно при существующем дефиците доноров.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику ЖДА следует проводить с анемией при хронических болезнях и анемиями, вызванными дефицитом фолиевой кислоты или витамина В12, то есть внутри группы «дефицитных» анемий. Анемия при хронических болезнях — самостоятельная нозологическая форма, имеющая код по МКБ-10 — D63.8. Основные причины развития анемии при хронических болезнях:

• наличие основного хронического заболевания (как правило, известного врачам!);

• инфекции, протекающие хронически (туберкулёз, сепсис, остеомиелит);

• системные заболевания соединительной ткани (ревматоидный артрит, СКВ);

• хронические заболевания печени (гепатиты, цирроз);

• злокачественные новообразования.

Патогенез развития анемии при хронических болезнях окончательно неясен, однако известны следующие механизмы:

• нарушение метаболизма железа при его достаточном количестве в организме, при этом затруднено использование железа и реутилизация его из макрофагов;

• гемолиз эритроцитов;

• супрессия эритропоэза ингибиторами (средние молекулы, продукты пере- кисного окисления липидов, цитокины, ФИО, ИЛ-1, замещение опухолевыми клетками;

• неадекватная продукция эритропоэтина: повышение его выработки в ответ на анемию, однако его количество недостаточно для компенсации анемии.

Лабораторные критерии диагностики анемии при хронических болезнях:

• снижение концентрации НЬ (нерезкое);

• снижение количества эритроцитов (нерезкое);

• микроцитарный характер анемии;

• норморегенераторный характер анемии;

• снижение СЖ;

• снижение ОЖСС (!);

• нормальное или повышенное (!) содержание СФ;

• увеличение СОЭ.

ЛЕЧЕНИЕ

Принципы лечения

Препараты железа — основные лекарства для лечения ЖДА, они представлены многочисленными формами препаратов железа для приёма внутрь (капли, сироп, таблетки).

В табл. 15-4 представлены современные препараты железа для приёма внутрь, зарегистрированные и доступные в России. Для расчёта необходимого количества препарата необходимо знать содержание элементарного железа (Fe2+или Fe3+) в данной лекарственной форме препарата (капле, таблетке, драже, флаконе) и объём упаковки.

Выбор препарата железа — прерогатива врача. Врач выбирает препарат в соответствии с финансовыми возможностями пациента или его родителей, переносимостью препарата и собственным опытом применения препарата железа.

Вместе с тем каждый врач должен быть информирован об имеющейся в мировой практике тенденции смены солевых препаратов железа, часто демонстрирующих низкую комплайентность, на препараты нового поколения — гидроксид полимальтозный комплекс трёхвалентного железа (Мальтофер*, Феррум-Лек*).

Таблица 15-4. Список некоторых препаратов железа для приёма внутрь

|

Препарат |

Состав препарата (в одном драже, таблетке, в 1 мл капель или сиропа) |

Форма выпуска |

Содержание элементарного железа |

|

Железа сульфат (актиферрин) |

Сульфат железа 113,85 мг, D.L-серин 129 мг в 1 капсуле |

Капсулы, в блистере 10 капсул, по 2 и 5 блистеров в упаковке |

Fe2+: 34,5 мг в капсуле |

|

Железа сульфат (актиферрин) |

Сульфат железа 47,2 мг, D.L-серин 35,6 мг, глюкоза и фруктоза 151,8 мг, калия сорбат 1 мг в 1 мл капель |

Капли для приёма внутрь, 30 мл во флаконе |

Fe2+: 9,48 мг в 1 мл |

|

Железа сульфат (актиферрин) |

Сульфат железа 171 мг, D.L-серин 129 мг, глюкоза, фруктоза в 5 мл сиропа |

Сироп, 100 мл во флаконе |

Fe2+: 34 мг в 5 мл |

|

Железа (III) гидроксид полимальтозат (мальтофер) |

Гидроксид-полимальтозный комплекс |

Раствор для приёма внутрь, 30 мл во флаконе с капельницей |

Fe3+ 50 мг в 1 мл раствора (20 капель) |

|

Железа (III) гидроксид полимальтозат + фолиевая кислота (мальтофер Фол) |

Гидроксид-полимальтозный комплекс, фолиевая кислота 0,35 мг в 1 таблетке |

Жевательные таблетки, 10 таблеток в блистере, по 3 блистера в упаковке |

Fe3+: 100 мг в 1 таблетке |

|

Железа (III) гидроксид полимальтозат (мальтофер) |

Гидроксид-полимальтозный комплекс |

Жевательные таблетки, в блистере 10 таблеток, по 3 и 50 блистеров в упаковке |

Fe3+: 100 мг в 1 таблетке |

|

Железа (III) гидроксид полимальтозат (мальтофер) |

Гидроксид-полимальтозный комплекс |

Сироп, 150 мл во флаконе |

Fe3+: 10 мг в 1 мл |

|

Железа сульфат + аскорбиновая кислота (Сорбифер Дурулес) |

Сульфат железа 320 мг, аскорбиновая кислота 60 мг |

Таблетки, покрытые оболочкой, по 30 и 50 таблеток во флаконе |

Fe3+: 100 мг в 1 таблетке |

|

Железа сульфат (тардиферон) |

Сульфат железа 256,3 мг, мукопротеоза 80 мг, аскорбиновая кислота 30 мг |

Таблетки, покрытые оболочкой, 10 таблеток в блистере, 3 блистера в упаковке |

Fe2+: 80 мг |

|

Тотема |

В 10 мл раствора: 50 мг глюконата железа, 1,33 мг глюконата марганца, 0,7 мг глюконата меди, глицерол, глюкоза, сахароза, лимонная кислота, цитрат натрия и др. |

Раствор для приёма внутрь, ампулы по 10 мл, по 20 ил. в упаковке |

Fe2+: 5 мг в 1 мл |

Окончание табл. 15-4

|

Железа фумарат + фолиевая кислота (ферретаб комп*) |

Фумарат железа 154 мг, фолиевая кислота 0,5 мг |

Капсулы, 10 капсул в блистере, 3 блистера в упаковке |

Fe2+50 мг в 1 капсуле |

|

Железа сульфат + аскорбиновая кислота (ферроплекс) |

Сульфат железа 50 мг, аскорбиновая кислота 30 мг |

Драже, в упаковке 100 шт. |

Fe2+10 мг в 1 драже |

|

Ферронал* |

Глюконат железа 300 мг в 1 таблетке |

Таблетки, покрытые оболочкой, в блистере 10 таблеток, 1 блистер в упаковке |

Fe2+30 мг в таблетке |

|

Хеферол* |

Фумарат железа 350 мг в 1 капсуле |

Капсулы, во флаконе 30 шт. |

Fe2+115 мг в капсуле |

|

Железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек*) |

Г идроксид-полимальтозный комплекс |

Жевательные таблетки, 10 таблеток в стрипе, 3 стри- па в упаковке |

Fe3+100 мг в 1 таблетке |

|

Железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум Лек*) |

Г идроксид-полимальтозный комплекс |

Сироп, 100 мл во флаконе |

Fe3+10 мг в 1 мл |

|

Ферлатум* |

Протеин сукцинилат железа 800 мг в 15 мл |

Раствор для приёма внутрь, 15 мл во флаконе, 10 флаконов в упаковке |

Fe2+40 мг в 15 мл |

|

Поливитамин + минеральные соли (фенюльс*) |

Сульфат железа 150 мг, аскорбиновая кислота 50 мг, рибофлавин 2 мг, тиамин 2 мг, никотинамид 15 мг, пиридоксина гидрохлорид 1 мг, пантотеновая кислота 2,5 мг |

Капсулы, 10 капсул в блистере, 1 блистер в упаковке |

Fe2+45 мг в 1 капсуле |

Недостатки применения солевых препаратов железа при лечении больных ЖДА:

• опасность передозировки, вплоть до отравлений, вследствие негибкого дозирования, пассивного, неконтролируемого всасывания;

• выраженный металлический вкус и окрашивание эмали зубов и дёсен, иногда стойкое;

• взаимодействие с пищей и другими препаратами;

• частый отказ пациентов от лечения (30-35% больных, начавших лечение). Врачи обязаны предупреждать пациентов или их родителей о возможных

отравлениях солевыми препаратами железа. Как показано М.К. Соболевой и О.В. Кольцовым (2002), проанализировавшими все случаи отравлений лекарствами в Новосибирске за 15 лет, отравления препаратами железа составляют всего 1,6% всех случаев отравлений у детей, но в 41,2% случаев заканчиваются летальным исходом.

Свойства и преимущества препаратов на основе гидроксид-полимальтозного комплекса:

• высокая эффективность;

• высокая безопасность: нет риска передозировки, интоксикации и отравления;

• отсутствие потемнения зубов и дёсен;

• приятный вкус, нравится детям;

• отличная переносимость, определяющая регулярность лечения;

• отсутствие взаимодействия с медикаментами и продуктами питания;

• антиоксидантные свойства;

• существование лекарственных форм для всех возрастных групп (капли, сироп, жевательные таблетки, разовые ампулы, препарат железа с фолиевой кислотой для беременных).

Парентеральные (внутримышечные, внутривенные) препараты железа показаны:

• при тяжёлой форме ЖДА (около 3% больных);

• при непереносимости препаратов железа для приёма внутрь;

• при язвенной болезни или операциях на ЖКТ, даже в анамнезе;

• при необходимости быстрого насыщения организма железом.

Расчёт доз

Дозу препарата рассчитывают конкретному больному с учётом:

• степени анемического состояния (I, II, III степень);

• массы тела больного;

• терапевтического плана лечения ЖДА, используемого в данном лечебном учреждении.

Правильный расчёт дозы препарата железа — чрезвычайно важный принцип лечения. Складывается впечатление, что большинство случаев неэффективного лечения препаратами железа связано с неадекватной (заниженной) дозировкой препаратов. Расчёт дозы препаратов железа важен в педиатрической практике, когда врач имеет дело и с новорождёнными детьми, и с подростками, масса тела которых соответствует массе тела взрослого. Используют терапевтический план (табл. 15-5), апробированный у детей, подростков и взрослых.

Таблица 15-5. Терапевтический план лечения железодефицитной анемии в зависимости от степени тяжести

|

Степень тяжести анемии (концентрация Нb, г/л) |

Длительность лечения, мес |

|||

|

1 |

3 |

4 |

6 |

|

|

Доза препарата железа, мг/кг в сут |

||||

|

Лёгкая (110-90) |

5 |

3 |

- |

|

|

Средняя (90-70) |

5-7 |

3-5 |

3 |

- |

|

Тяжёлая (<70) |

8 |

5 |

3 |

|

Длительность курса лечения

Критерием излечения от ЖДА считают преодоление тканевой сидеропении (а не достижение нормального уровня НЫ), что может быть зафиксировано по нормализации уровня СФ. Как показал клинический опыт, для этого требуется не менее 3-6 мес в зависимости от тяжести анемии. Неэффективное лечение препаратами железа и так называемые рецидивы заболевания могут быть связаны с прекращением лечения препаратами железа по достижении нормального уровня Нb.

Контроль эффективности лечения

Эффективность лечения препаратами железа оценивают по нескольким показателям:

• ретикулоцитарной реакции на 7-10-й день от начала лечения препаратами железа;

• началу повышения концентрации Нb после 4 нед лечения препаратами железа (возможно использование критериев ответа на лечение препаратами железа, рекомендуемых американскими специалистами: повышение концентрации Нb на 10 г/л и повышение Ht на 3% по отношению к исходному уровню);

• исчезновению клинических проявлений заболевания через 1-2 мес лечения;

• преодолению тканевой сидеропении, определяемому по уровню СФ, через 3-6 мес от начала лечения (в зависимости от степени тяжести анемии).

Оценка первых 3 показателей особенно важна в случаях, когда врач не имеет возможности провести наиболее информативные лабораторные исследования, подтверждающие ДЖ в организме (MCV, МСНС, МСН, RDW, СЖ, ОЖСС, насыщение трансферрина железом, СФ).

Заместительную терапию эритроцитарной массой следует проводить по строгим показаниям. В настоящее время значительно повышены требования к определению показаний к переливанию компонентов крови у конкретного больного. Врач, назначающий трансфузию, обязан учесть эффект и возможный вред предстоящей гемотрансфузии. С гемотрансфузиями связаны риск трансмиссии различных инфекций (гепатиты, СПИД), образования нерегулярных антител, супрессии собственного гемопоэза - их следует рассматривать как трансплантацию клеток, так как клетки получены от аллогенного донора. Принципиально важно информирование пациента или его родителей (опекунов) о состоянии больного, необходимости трансфузии и связанном с ней риске. Иногда гемотрансфузии невозможны по религиозным соображениям (Свидетели Иеговы). Решение о проведении трансфузии (например, эритроцитарной массы) может принять врач, находящийся в данный момент у постели больного, с учётом:

• характера заболевания;

• тяжести анемии;

• угрозы дальнейшего снижения концентрации Нb;

• переносимости анемии больным;

• стабильности гемодинамических показателей.

Просьба врачей назвать показатели концентрации НЬ, при которых необходимо переливание эритроцитарной массы, — распространённая ошибка, поскольку такой подход не учитывает вышеуказанных показателей. Мнение об отсутствии показаний для переливания эритроцитарной массы при ЖДА, как правило, обосновано. Даже тяжёлые ЖДА можно успешно лечить с помощью препаратов железа для приёма внутрь, внутримышечных или внутривенных препаратов железа.

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ И РАННЕГО ВОЗРАСТА

Представление о том, что снижение концентрации Нb у беременной не оказывает влияния на развитие плода, ошибочно. ДЖ у плода приводит к необратимым нарушениям:

• роста массы мозга;

• процесса миелинизации и проведения нервных импульсов через синапсы.

Эти изменения необратимы, их не удаётся корректировать препаратами железа,

назначаемыми в первые месяцы жизни ребёнка. В последующем у ребёнка отмечают задержку психического и моторного развития, нарушение когнитивных функций. Американскими исследователями показано, что даже спустя 5 лет после ЖДА, перенесённой в возрасте 12-23 мес, у ребёнка отмечают задержку умственного и моторного развития, а также трудности с обучением.

Наиболее интенсивный рост отмечается у детей до года и у подростков в пубертатном периоде. Педиатрам известно, что в возрасте 3 мес у многих детей

выявляется сниженный уровень Нb (105-115 г/л). Это явление также было зарегистрировано американскими врачами и послужило основанием для разработки соответствующих рекомендаций. Для детей в возрасте 3 мес была установлена нижняя граница нормы концентрации Нb, соответствующая 95 г/л, поскольку это транзиторное снижение уровня Нb выражено у большинства детей в популяции. Снижение концентрации Нb у большинства детей в 3 мес связано с переходом эри- троидных клеток с синтеза фетального Нb (Hb F) на Нb А2 представляет «физиологическую анемию» и лечения не требует. Концентрацию НЬ следует определять в 6 мес: в этом возрасте её значения соответствуют норме (110 г/л и более).

Если ребёнок находится на грудном вскармливании и не относится к какой- либо группе риска (недоношенность, из многоплодной беременности, рождённый с низкой массой тела), продолжается грудное вскармливание и наблюдение ребёнка. Назначение препаратов железа в профилактических дозах, обычно составляющих 50% лечебной дозы, показано детям из указанных групп риска развития ЖДА.

Постоянный контроль содержания Нb следует осуществлять до 18 мес:

• у детей с низкой массой тела при рождении;

• у недоношенных детей;

• у детей, не получающих молочных смесей, содержащих железо.

С 6-го до 18-го мес уровень Нb следует контролировать, если ребёнок:

• получает коровье молоко до 12 мес;

• на грудном вскармливании после 6 мес получает недостаточное количество железа с прикормом;

• болен (хронические воспалительные заболевания, диетические ограничения, обильная кровопотеря из-за травмы, приём препаратов, нарушающих всасывание железа).

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ПОДРОСТКОВ

Подростки, особенно девушки 12-18 лет, нуждаются в скрининге содержания Нb. Целесообразно ежегодное определение уровня Нb у девушек и женщин, имеющих обильные кровопотери при менструации или иной природы, низкое потребление железа с пищей, ЖДА в анамнезе. Не относящиеся к этим группам риска небеременные не нуждаются в частом контроле содержания Нb и могут обследоваться раз в 5 лет, если употребляют пищу, богатую железом и усиливающую его всасывание. Юноши также нуждаются в контроле уровня Нb, если интенсивно занимаются тяжёлыми видами спорта (анемия атлетов). При выявлении ЖДА проводят её лечение.

Проведение профилактических прививок у детей с ЖДС не противопоказано, не требует нормализации уровня Нb, так как количество иммунокомпетентных клеток достаточно.

Россия может и должна опираться на опыт борьбы с ЖДС, полученный в других странах. Наиболее чётко меры профилактики ЖДС сформулированы в национальных «Рекомендациях по профилактике и лечению дефицита железа в США» (1998): первичная профилактика подразумевает правильное полноценное питание, вторичная — активное выявление латентного дефицита железа и ЖДА при диспансеризации, медицинских осмотрах и посещении врача.

Мегалобластные анемии

Межобластные анемии — группа заболеваний, характеризующихся присутствием мегалобластов в костном мозге и макроцитов в периферической крови.

Более чем в 95% случаев мегалобластная анемия развивается в результате дефицита фолатов и витамина В12 или врождённой аномалии их метаболизма.

ЭТИОЛОГИЯ

Выделяют следующие причины развития мегалобластной анемии.

Дефицит витамина В12:

• алиментарный дефицит (содержание в рационе питания витамина В12 <2 мг/ сут; дефицит витамина В12 у матери, приводящий к сниженному содержанию витамина В,в грудном молоке);

• нарушения абсорбции витамина В12;

О недостаточность внутреннего фактора (фактора Кастла):

- пернициозная анемия;

- хирургическое вмешательство на желудке:

- тотальная гастрэктомия;

- частичная гастрэктомия;

- желудочный шунт;

- действие едких веществ;

❖ функциональная аномалия внутреннего фактора;

❖ биологическая конкуренция:

- избыточный рост бактерий в тонкой кишке;

- анастамозы и фистулы;

- слепые петли и карманы;

- стриктуры;

- склеродермия;

- ахлоргидрия;

- гельминты (Diphylobothrium latum);

о- нарушения всасывания в подвздошной кишке:

- семейное избирательное нарушение всасывания витамина В12 (синдром Имерслунд-Гресбека);

- лекарственно индуцированное нарушение всасывания витамина В12;

- хронические заболевания поджелудочной железы;

- синдром Золлингера-Эллисона;

- гемодиализ;

- заболевания, поражающие подвздошную кишку:

- резекция и шунт подвздошной кишки;

- локальный энтерит;

- целиакия;

• нарушения транспорта витамина В12:

❖ наследственный дефицит транскобаламина II;

❖ транзиторный дефицит транскобаламина II;

❖ частичный дефицит транскобаламина I;

• нарушения метаболизма витамина В12:

❖ наследственные:

- дефицит аденозилкобаламина;

- дефицит метилмалонил-КоА-мутазы (mut, mut);

- комбинированный дефицит метилкобаламина и аденозилкобаламина;

- дефицит метилкобаламина;

❖ приобретённые:

- заболевания печени;

- белковая недостаточность (квашиоркор, маразм);

- лекарственно обусловленные (например, аминосалициловая кислота, колхицин, неомицин, этанол, оральные контрацептивы, метформин).

Дефицит фолатов:

• алиментарный дефицит;

• повышенная потребность:

❖ алкоголизм и цирроз печени;

❖ беременность;

❖ новорождённые;

• заболевания, связанные с повышением клеточной пролиферации;

• врождённое нарушение всасывания фолиевой кислоты;

• лекарственно индуцированное нарушение всасывания фолиевой кислоты;

• обширная резекция кишечника, резекция тощей кишки.

Комбинированный дефицит фолиевой кислоты и витамина В12:

• тропическая спру;

• глютен-зависимая энтеропатия.

Врождённые нарушения синтеза ДНК:

• оротовая ацидурия;

• синдром Леша-Нихана ;

• тиамин-зависимая межобластная анемия;

• дефицит ферментов, необходимых для метаболизма фолиевой кислоты:

❖ N5-метил-тетрагидрофолат-трансферазы;

❖ формиминотрансферазы;

❖ дигидрофолат-редуктазы;

• дефицит транскобаламина II;

• аномальный транскобаламин II;

• гомоцистинурия и метилмалоновая ацидурия.

Лекарственно и токсин-индуцированные нарушения синтеза ДНК:

• антагонисты фолатов (метотрексат);

• аналоги пурина (меркаптопурин, азатиоприн, тиогуанин);

• аналоги пиримидина (флуороурацил, 6-азауридин);

• ингибиторы рибонуклеотид-редуктазы (цитозин арабинозид, гидроксикарба- мид);

• алкилирующие агенты (циклофосфамид);

• оксид азота;

• мышьяк;

• хлорэтан.

Кроме того, мегалобластная анемия может быть вызвана эритролейкемией.

Дефицит витамина В12

Витамин В12 (кобаламин — Сbl) поступает в организм в основном с продуктами животного происхождения (такими как мясо, молоко) и усваивается путём абсорбции. Абсорбция витамина В12 — многоэтапный процесс, включающий:

• протеолитическое высвобождение кобаламина из белков;

• присоединение кобаламина к белку желудочного секрета (внутренний фактор — IF, фактор Кастла);

• узнавание комплекса «IF-кобаламин» рецепторами слизистой оболочки подвздошной кишки;

• транспорт через илиальные энтероциты в присутствии ионов кальция;

• высвобождение в циркуляцию системы воротной вены в комплексе с транс- кобаламином II (ТС II) — белком сыворотки крови.

Обычно дефицит витамина В12 у детей раннего возраста вызван его недостаточным поступлением с пищей в организм матери.

Наиболее частое нарушение абсорбции витамина В12 — пернициозная анемия. Это хроническое заболевание, развивающееся вследствие нарушения поступления кобаламина вследствие недостаточности IF в желудочном секрете. Недостаточное содержание IF в желудочном секрете может быть вызвано врождённым дефицитом этого фактора или приобретёнными причинами, в том числе иммунными (выработкой аутоантител против IF и париетальных клеток слизистой оболочки желудка).

Для высвобождения кобаламина из белкового комплекса, в форме которого соединение поступает с пищей, необходимы кислая реакция среды и пепсиновая активность желудочного сока. Именно поэтому пернициозная анемия развивается при некоторых заболеваниях желудка (атрофическом гастрите, частичной гастрэктомии).

При отсутствии или повреждении IF поступление кобаламина в энтероци- ты становится невозможным, что приводит к развитию пернициозной анемии. Недостаточность IF может быть как врождённой, так и приобретённой.

Нарушение метаболизма витамина В12 во многих случаях развивается при недостаточном белковом питании (квашиоркор), заболеваниях печени. Некоторые лекарственные средства влияют на абсорбцию и метаболизм витамина В12.

Дефицит фолиевой кислоты

Дефицит фолиевой кислоты может быть как врождённым, так и приобретённым; последний встречается чаще.

Причины дефицита фолиевой кислоты.

• Неадекватное поступление вследствие:

❖ пристрастий в питании, низкого экономического уровня;

❖ способов приготовления пищи (длительное кипячение приводит к потере 40% фолатов);

❖ вскармливания козьим молоком (1л содержит 6 мкг фолатов);

❖ нарушения питания (квашиоркор, маразм);

❖ специальных диет (при фенилкетонурии, болезни кленового сиропа);

❖ недоношенности;

❖ состояния после трансплантации костного мозга (специальная обработка пищи).

• Нарушения абсорбции:

❖ врождённая изолированная мальабсорбция фолатов;

❖ приобретённая:

- идиопатическая стеаторея;

- тропическая спру;

- полная или частичная гастрэктомия;

- множественные дивертикулы тонкой кишки;

- резекция тощей кишки;

- воспаление подвздошной кишки;

- болезнь Уиппла;

- лимфома кишечника;

- лекарственные препараты: антибиотики широкого спектра действия, дифенилгидантоин (Дилантин), примидон, барбитураты, контрацептивы для приёма внутрь, циклосерин, метформин, этанол, пищевые аминокислоты (глицин, метионин);

- состояние после трансплантации костного мозга (тотальное облучение, лекарственные препараты, поражение кишечника).

• Повышенная потребность:

❖ усиленный рост (недоношенность, беременность);

❖ хронический гемолиз, особенно в сочетании с неэффективным эритропоэзом;

❖ дизэритропоэтические анемии;

❖ злокачественные заболевания (лимфома, лейкоз);

❖ гиперметаболические состояния (например, инфекции, гипертиреоидизм);

❖ обширные поражения кожи (лишаеподобный дерматит, эксфолиативный дерматит);

❖ цирроз печени;

❖ состояние после трансплантации костного мозга (регенерация костного мозга и эпителиальных клеток).

• Нарушения метаболизма фолиевой кислоты:

врождённые:

- дефицит метилен-тетрагидрофолат-редуктазы;

- недостаточность глутамат-формиминотрансферазы;

- функциональная недостаточность 5-метилтетрагидрофолат-гомоцистеин- метилтрансферазы вследствие патологии СblЕ и CblG;

- недостаточность дигидрофолат-редуктазы;

- дефицит метил-тетрагидрофолат-циклогидролазы;

- первичная недостаточность 5-метилтетрагидрофолат-гомоцистеин- метилтрансферазы;

- приобретённые:

- лекарственные препараты: антагонисты фолатов (ингибиторы дигидрофолат-редуктазы): метотрексат, пириметамин, триметоприм, пентамидин®;

- дефицит витамина В12;

- алкоголизм;

- патология печени.

• Повышенная экскреция:

❖ регулярный диализ:

❖ дефицит витамина В12;

❖ заболевания печени;

❖ заболевания сердца.

Алиментарный дефицит фолатов занимает второе место в мире по распространённости среди дефицитных состояний (после алиментарного ДЖ) и развивается в результате недостаточного питания и голодания. Частота заболеваний у женщин выше, чем у мужчин. Запасы фолатов истощаются в течение 3 мес при повышенной потребности в них (во время беременности, в период лактации). При недостаточном содержании фолатов в организме плода его нервная система развивается неправильно. Именно поэтому до зачатия и во время беременности женщинам назначают фолиевую кислоту с профилактической целью. Недостаточное поступление фолиевой кислоты в период беременности приводит к преждевременным родам и рождению детей с низкой массой тела. При рождении клинические проявления дефицита фолатов наблюдаются редко. Быстрый рост в первые несколько недель жизни ребёнка сопровождается повышенной потребностью в фолиевой кислоте, поэтому в этот период с профилактической целью рекомендуют назначать препарат по 0,05-0,2 мг в сут.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КОБАЛАМИНА И ФОЛАТОВ

Начальные проявления (могут наблюдаться в течение нескольких месяцев до появления развёрнутой клинической картины):

• мегалобластная анемия;

• парестезии;

• болезненность языка или всей ротовой полости;

• красный гладкий («лакированный») язык;

• потеря массы тела (как результат анорексии);

• трудности при ходьбе и выполнении тонких движений руками;

• усталость;

• летаргия.

Развёрнутые клинические проявления:

• нарушения пигментации:

❖ нежно-жёлтая окраска кожи (сочетание бледности с лёгкой иктеричностью);

появление очагов гиперпигментации и витилиго;

❖ обесцвечивание волос;

• фебрильная лихорадка (часто встречается);

• поражения ЖКТ:

• глоссит;

❖ потеря аппетита (до анорексии), тошнота, рвота;

❖ стул кашицей несколько раз в день или диарея, метеоризм;

❖ иногда псевдоопухоль брюшной полости за счёт гипертрофии мышц пилорического сфинктера;

❖ эпизодические боли в животе различной интенсивности;

• поражения нервной системы в виде периферической нейропатии (за счёт дегенеративных процессов в задних и латеральных отделах спинного мозга, а также в периферических нервах):

❖ апатия, слабость;

❖ раздражительность;

❖ задержка психомоторного развития и потеря навыков, особенно двигательных, у детей раннего возраста;

❖ наличие непроизвольных движений;

❖ мышечная гипотония, отсутствие рефлексов;

❖ парестезии конечностей, отсутствие чувствительности;

❖ потеря ориентации на фоне нарушения походки;

❖ положительная проба Ромберга;

❖ спастический парез с повышением коленных и голеностопных рефлексов;

❖ появление рефлекса Бабинского.

ДИАГНОСТИКА

При сборе анамнеза пациента обращают внимание на:

• длительный приём антибиотиков и антиконвульсантов;

• тип диеты/питания;

• наличие и длительность диареи;

• хирургические вмешательства на ЖКТ.

Общий анализ крови выявляет:

• анемию;

• повышение эритроцитарных индексов (MCV — может быть до 110-140 фл, RDW);

• макроцитоз эритроцитов;

• много макроовалоцитов;

• выраженный анизопойкилоцитоз эритроцитов;

• наличие телец Жолли и колец Кебота;

• лейкопению (до 1,5х109/л);

• гиперсегментацию ядер нейтрофилов (5 и более сегментов);

• тромбоцитопению (до 50х109/л).

При исследовании костного мозга обнаруживают признаки мегалобластного типа кроветворения:

• клетки крупные;

• ядра зернистые, исчерченные;

• цитоплазма клеток более зрелая по сравнению с ядром;

• диссоциация ядра и цитоплазмы сильнее выражена в более зрелых клетках;

• встречаются клетки, содержащие ядра со слабоконденсированным хроматином;

• множественные, иногда патологические митозы;

• остатки ядер, тельца Жолли;

• клетки, содержащие 2 или 3 ядра;

• качественные нарушения эритропоэза;

• огромные (гигантские) метамиелоциты с подковообразными ядрами;

• гиперсегментацию нейтрофилов;

• многоядерные мегакариоциты.

Результаты анализа мочи выявляют стойкую протеинурию (признак специфического нарушения всасывания витамина В12 в подвздошной кишке).

Определяют:

• уровень витамина В12 в сыворотке крови: нормальные значения - 200- 300 пг/мл;

• уровень фолатов в сыворотке крови: нормальное значение — более 5-6 нг/мл (низкое — менее 3 нг/мл, пограничное — 3-5 нг/мл);

• уровень фолатов в эритроцитах: нормальное значение — 74-640 нг/мл;

• уровень экскреции оротовой кислоты для диагностики оротурии.

Деоксиуридиновый тест проводят для дифференциации между дефицитом витамина В12 и фолиевой кислоты.

Тест Шиллинга проводят для определения активности IF и абсорбции витамина В12 в кишечнике.

Тест Шиллинга с использованием коммерческого IF проводят в случае нарушенного простого теста Шиллинга для дифференциации между патологией IF и специфическим нарушением всасывания витамина В12 в подвздошной кишке (синдром Имерслунд-Гресбека) или дефицитом транскобаламина II. В случае наслоения бактериальной инфекции тест следует повторить после курса антибактериальной терапии (после лечения тетрациклином тест обычно приходит в норму).

Проводят исследование желудочной кислотности (исходной и после стимуляции гистамином), содержания IF в желудочном соке (в том числе после добавления соляной кислоты для выявления в желудочном соке антител к IF), биопсию слизистой оболочки желудка.

Определяют антитела к IF и париетальным клеткам в сыворотке крови.

Кроме того, определяют уровень голотранскобаламина II в сыворотке крови: при дефиците витамина В12 концентрация голотранскобаламина II (кобаламина, связанного с транскобаламином II) существенно ниже нормальных значений, что предшествует снижению уровня общего кобаламина сыворотки крови.

В сыворотке крови и в моче определяют концентрацию метилмалоновой кислоты и гомоцистеина: при дефиците фолатов содержание метилмалоновой кислоты в пределах нормы, гомоцистеина — повышено.

Для диагностики врождённой метилмалоновой ацидурии возможно определение метилмалоната в амниотической жидкости или в моче беременной.

Проводят тесты на мальабсорбцию.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение дефицита витамина В12

Профилактику проводят в случае гастрэкомии и резекции подвздошной кишки.

Начальная суточная доза витамина В12 составляет 0,25-1,0 мг (250-1000 мкг) в течение 7-14 дней. В качестве альтернативной схемы (при способности организма надолго запасать витамин) используют внутримышечное введение препарата в дозе 2-10 мг (2000-10 000 мкг) ежемесячно. В большинстве случаев терапию проводят пожизненно.

При дефиците транскобаламина II терапевтический ответ достигается введением высоких доз витамина В12, содержание кобаламина в сыворотке крови необходимо поддерживать на достаточно высоком уровне. Адекватный контроль заболевания обеспечивается введением внутримышечно 10 мг (10 000 мкг) витамина В12 2-3 раза в нед.

При метилмалоновой ацидурии и нарушении синтеза коферментов кобаламина витамин В12 назначают в дозе 0,01-0,02 мг (10-20 мкг) в сут, однако для некоторых больных эта доза недостаточна. Возможно введение препарата путём кордоцентеза.

При В12-дефицитной мегалобластной анемии отмечается повышение количества ретикулоцитов на 3-4-й день лечения, максимально — на 6-8-й день, к 20-му дню лечения количество ретикулоцитов нормализуется. Содержание ретикулоцитов обратно пропорционально степени выраженности анемии. В костном мозге мегалоцитоз начинает исчезать через 6 ч после введения витамина В12 и через 72 ч после начала лечения полностью отсутствует. Снижение выраженности неврологических симптомов отмечают через 48 ч, отставание в психомоторном развитии прекращается через несколько месяцев. Часто у больных отмечают остаточные неврологические изменения.

Необходимо помнить, что назначение фолиевой кислоты больным с мегалобластной анемией вследствие дефицита витамина В12 приводит к обратному развитию только гематологической симптоматики, а неврологическая в большинстве случаев прогрессирует или остаётся неизменной, поэтому её применение противопоказано.

Профилактика дефицита фолиевой кислоты

Профилактика дефицита фолиевой кислоты состоит в коррекции питания (устранении симптомов мальабсорбции и причин алиментарного дефицита фолатов). Назначают приём препаратов фолиевой кислоты коротким курсом. Пожизненно фолиевую кислоту в дозе 1-2 мг в сут назначают:

• при хроническом гемолизе (например, талассемии):

• при неэффективности аглиадиновой диеты;

• при синдроме мальабсорбции.

Лечение дефицита фолиевой кислоты

Оптимальный результат лечения достигается при назначении фолиевой кислоты в дозе 100-200 мкг в сут. Одна таблетка содержит 0,3-1,0 мг фолиевой кислоты, раствор для инъекций — 1 мг/мл. Длительность терапии составляет несколько месяцев, пока не сформируется новая популяция эритроцитов.

При терапии наследственной недостаточности дигидрофолат-редуктазы лечение проводят не фолиевой кислотой, а N-5-формилтетрагидрофолиевой кислотой.

Обратное развитие симптомов дефицита фолиевой кислоты происходит довольно быстро. В течение 24-48 ч после приёма препарата снижается уровень СЖ (обычно до низких значений); уровень ретикулоцитов повышается к 2-4-му дню лечения, достигая пика на 4-7-е сут. Одновременно с повышением числа ретикулоцитов увеличивается содержание лейкоцитов и тромбоцитов. Мегалобластные изменения в костном мозге исчезают в течение 24-48 ч от начала терапии, однако крупные миелоциты и метамиелоциты могут сохраняться в течение нескольких месяцев. Улучшение аппетита и общего состояния больного отмечают через 1-2 дня. Уровень Нb нормализуется на 2-6-й нед лечения.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ГЕМОЛИТИЧЕСКИЕ АНЕМИИ

Главный признак гемолитической анемии - уменьшение продолжительности жизни эритроцитов (<120 дней). Разрушение эритроцитов может быть обусловлено как внутриклеточными (патологией мембраны, ферментов, гемоглобина), так и внеклеточными причинами. Алгоритм диагностики гемолитической анемии включает оценку совокупности клинических проявлений заболевания, характерных лабораторных изменений, выявление причины возникновения гемолиза.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ

ВСЛЕДСТВИЕ АНОМАЛИИ ЭРИТРОЦИТОВ

Дефекты мембраны эритроцитов (мембранопатии):

• первичные мембранопатии со специфическими морфологическими нарушениями (изменениями белкового состава мембраны):

❖ наследственный сфероцитоз;

❖ наследственный овалоцитоз;

❖ наследственный стоматоцитоз:

- со сниженной осмотической резистентностью эритроцитов;

- с повышенной осмотической резистентностью эритроцитов;

- с нормальной осмотической резистентностью эритроцитов;

- с RhO;

❖ врождённая гемолитическая анемия с дегидратацией эритроцитов (повышено содержание Na+, понижено содержание К4, повышена осмотическая резистентность эритроцитов);

• изменение фосфолипидного состава мембраны;

• наследственная недостаточность АТФазы;

• вторичные дефекты мембран эритроцитов — абеталипопротеинемия. Дефекты ферментов эритроцитов (ферментопатии):

• нарушения анаэробного гликолиза — дефицит:

❖ пируваткиназы;

❖ гексокиназы;

❖ глюкозофосфат-изомеразы;

❖ фосфофруктокиназы;

❖ альдолазы;

❖ триозофосфат-изомеразы;

❖ фосфоглицераткиназы;

• нарушения пентозофосфатного шунта:

❖ дефицит Г-6-ФД;

❖ дефицит 6-фосфоглюконатдегидрогеназы;

❖ дефекты синтеза глутатиона;

- дефицит глутатионредуктазы;

- дефицит глутатионпероксидазы;

- дефицит глутатион-S-трансферазы;

• нарушения метаболизма нуклеотидов:

❖ дефицит пиримидин-5’-нуклеотидазы;

❖ дефицит аденилаткиназы;

❖ избыток аденозин-деаминазы.

Нарушения синтеза гемоглобина:

• нарушения синтеза гема:

❖ врождённая сидеробластная анемия;

❖ врождённая эритропоэтическая порфирия;

• нарушения синтеза глобина:

❖ качественные гемоглобинопатии (аномальные гемоглобины);

❖ количественные гемоглобинопатии (талассемии).

Врождённые дизэритропоэтические анемии:

• тип I;

• тип II;

• тип III;

• тип IV.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ,

НЕ СВЯЗАННЫЕ С АНОМАЛИЯМИ ЭРИТРОЦИТОВ

Иммунные причины развития гемолитической анемии:

• изоиммунные:

❖ гемолитическая болезнь новорождённых;

❖ трансфузия несовместимой крови;

• аутоиммунные — IgG; комплемент; смешанные — IgG + комплемент:

❖ идиопатические:

- с тепловыми антителами;

- с холодовыми антителами;

- с антителами Доната-Ландштейнера;

❖ вторичные:

- при инфекционных заболеваниях, вызванных вирусами (Эпстайна-Барр, цитомегаловирусом, гепатита, простого герпеса, кори, краснухи, гриппа типа А, коксаки типа В, ВИЧ) или бактериями (стрептококками, брюшным тифом, Escherichia coli (септицемией), Mycoplasma pneumonia);