ЛЗН (энцефалит Западного Нила) - острая вирусная зоонозная природно-очаговая болезнь с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. Характеризуется острым началом, выраженным ЛИС и поражением ЦНС.

КОД ПО МКБ-10

А92.3.

ЭТИОЛОГИЯ

Вирус ЛЗН принадлежит роду Flavivirus семейства Flaviviridae и относится к арбовирусам. Геном представлен однонитевой РНК.

Репликация вируса происходит в цитоплазме пораженных клеток. Вирус ЛЗН обладает значительной способностью к изменчивости. Наибольшая изменчивость характерна для генов, кодирующих белки оболочки, ответственные за антигенные свойства вируса и его взаимодействие с мембранами тканевых клеток, с которыми связана вирулентность штамма. Штаммы вируса ЛЗН, выделенные в различных странах и в различные годы, имеют генетические различия и обладают различной вирулентностью. Группа «старых» штаммов ЛЗН, выделявшихся в основном до 1990 г., не связана с тяжелыми поражениями ЦНС. Группа «новых» штаммов (Израиль- 1998/Нью-Йорк-1999, штаммов Сенегал-1993/Румыния-1996/Кения-1998/Волгоград- 1999/Израиль-2000) связана с заболеваниями человека, протекающими с поражением ЦНС.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Резервуар вируса в природе - птицы водно-околоводного комплекса, переносчик - комары, в первую очередь орнитофильные комары рода Culex. Между ними происходит циркуляция вируса в природе, они определяют возможный ареал распространения ЛЗН - от экваториальной зоны до регионов с умеренным климатом. В настоящее время вирус ЛЗН выделен более чем от 40 видов комаров, входящих не только в род Culex, но и в роды Aedes, Anopheles и др. Значение конкретных видов комаров в эпидемическом процессе, протекающем на определенной территории, не выяснено. Работами российских ученых установлена зараженность аргасовых и иксодовых клещей в природных очагах ЛЗН.

Дополнительную роль в сохранении и распространении вируса играют синантропные птицы. Роль переносчика в этих случаях играют городские популяции комаров, размножающиеся во влажных подвальных помещениях. Вспышка ЛЗН в 1999 г. в Нью-Йорке сопровождалась массовым падежом ворон и гибелью экзотических птиц в зоопарке; в 2000-2010 гг. эпизоотия распространилась на всю территорию США, часть Канады, Мексики, Аргентину. Эпидемии в Израиле в 2000 г. предшествовала эпизоотия в 1998-2000 гг. среди гусей на фермах. Около 40% домашних птиц в районе Бухареста осенью 1996 г. имели антитела к вирусу ЛЗН. Вместе с «городскими» орнитофильными и антропофильными комарами домашние и городские птицы могут формировать антропургический очаг ЛЗН.

Описаны заболевания млекопитающих, в частности эпизоотии лошадей (от десятков до тысяч случаев).

В связи с высоким уровнем заболеваемости ЛЗН в США в 2002-2010 гг. отмечали случаи заражения ЛЗН реципиентов крови и органов. С начала XXI в. ЛЗН стала эндемичной в 20 странах Европы с теплым и умеренным климатом, в 28 регионах РФ - от Калужской области до Алтайского края.

В странах с умеренным климатом болезнь имеет выраженную сезонность, обусловленную активностью комаров-переносчиков. В северном полушарии заболеваемость отмечается с конца июля, достигает максимума в конце августа - начале сентября и прекращается с наступлением холодов к октябрю-ноябрю.

Восприимчивость человека к ЛЗН высокая, но преобладает субклиническое течение инфекции. Перенесенная болезнь оставляет после себя выраженный иммунитет. Об этом свидетельствует тот факт, что в гиперэндемичных регионах (Египет) антитела обнаруживают более чем у 50% населения.

ПРОФИЛАКТИКА

Специфическая профилактика не разработана. Мероприятия по общей профилактике ЛЗН направлены на снижение численности комаров, что достигается проведением обработок мест выплода комаров в городской черте и на прилегающих территориях, а также на территориях вблизи загородных баз отдыха, профилакториев, детских лагерей. Подлежат дезинсекционной обработке подвалы жилых и общественных зданий в городской и сельской местности. Обработку можно проводить и вне эпидемического сезона для уничтожения комаров, зимующих в стадии имаго. Рекомендуется снижение плотности популяций синантропных птиц (вороны, галки, воробьи, голуби и др.). Мероприятия по общественной профилактике ЛЗН проводят по эпидемическим показаниям на основе регулярного эпидемиологического надзора и обследования территории.

Меры неспецифической индивидуальной профилактики сводятся к применению в эпидемический период (июнь-октябрь) репеллентов и одежды, защищающей от укусов комаров, минимизации времени, проводимого на открытом воздухе во время максимальной активности комаров (вечером и утром), установке сеток на окна, выбору для отдыха мест с наименьшей численностью комаров. В эндемичных регионах особое значение имеет санитарно-просветительская работа среди населения.

ПАТОГЕНЕЗ

Первичная репликация вируса происходит в месте укуса комаров в различных клетках, затем вирус реплицируется в ЛУ и проникает в кровь, вызывая поражение эндотелия сосудов и микроциркуляторные расстройства, в части случаев - развитие тромбогеморрагического синдрома. Установлено, что вирусемия кратко-временна и неинтенсивна. Ведущее в патогенезе болезни - поражение оболочек и вещества мозга, приводящее к развитию менингеального и общемозгового синдромов, очаговой симптоматики. Смерть наступает, как правило, на 7-28-й день болезни вследствие нарушения жизненно важных функций из-за отека и набухания вещества мозга с дислокацией стволовых структур, некрозом нейроцитов, кровоизлияниями в ствол мозга.

На аутопсии обнаруживают отек и полнокровие оболочек мозга, мелкоочаговые периваскулярные кровоизлияния, крупные геморрагии (до 3-4 см в диаметре), расширение желудочков мозга, полнокровие сосудистого сплетения, множественные очаги размягчения в полушариях мозга, мелкоточечные кровоизлияния в дно IV желудочка, у 30% умерших - дислокацию ствола мозга. При микроскопическом исследовании определяют васкулиты и периваскулиты оболочек мозга, очаговый энцефалит с образованием мононуклеарных инфильтратов. В сосудах головного мозга - картина полнокровия и стаза, фибриноидное набухание и некроз сосудистой стенки. В ганглиозных клетках - выраженные дистрофические изменения вплоть до некроза, выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек.

Существенные изменения обнаруживают со стороны сердца: дряблость мышцы, стромальный отек, дистрофия миоцитов, участки фрагментации мышечных волокон и миолиза. В почках - дистрофические изменения. У части больных определяют признаки генерализованного тромбогеморрагического синдрома.

Вирус обнаруживают методом ПЦР в СМЖ, тканях головного мозга, почках, сердце, в меньшей степени - в селезенке, ЛУ, печени.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Инкубационный период продолжается от 2 дней до 3 нед, чаще 3-8 дней. Болезнь начинается остро с повышения температуры тела до 38-40 °С, а иногда и выше в течение нескольких часов. Повышение температуры сопровождается выраженным ознобом, интенсивной головной болью, болью в глазных яблоках, иногда рвотой, болями в мышцах, пояснице, суставах, резкой общей слабостью. Интоксикационный синдром выражен даже в случаях, протекающих с кратковременной лихорадкой, причем после нормализации температуры длительно сохраняется астения. Наиболее характерные симптомы ЛЗН, вызванной «старыми» штаммами вируса, помимо перечисленных, - склерит, конъюнктивит, фарингит, полиаденопатия, сыпь, гепатолиенальный синдром. Нередки диспепсические расстройства (энтерит без болевого синдрома). Поражение ЦНС в виде менингита и энцефалита встречается редко. В целом течение болезни доброкачественное.

Картина болезни, вызванной «новыми» штаммами вируса, существенно отличается от вышеописанной. Ю.Я. Венгеровым и А.Е. Платоновым (2000) на основании наблюдений и серологических исследований предложена клиническая классификация ЛЗН (табл. 21.44). Субклиническую инфекцию диагностируют при скрининговых исследованиях населения по наличию антител класса IgM или нарастанию титра антител класса IgC в 4 и более раз. Гриппоподобная форма не имеет клинической специфики. Она наименее изучена, так как часто, в связи с кратковременностью расстройства здоровья, больные не обращаются к врачу или же их заболевание расценивают на уровне поликлиники как грипп, ОРВИ.

Таблица 21.44. Клиническая классификация лихорадки Западного Нила

|

Форма |

Степень тяжести |

Диагностика |

Исход |

|

Субклиническая |

Скрининг на наличие антител класса IgM или нарастание титра антител класса IgG |

||

|

Гриппоподобная |

Легкая |

Эпидемиологическая, серологическая |

Выздоровление |

|

Гриппоподобная с нейротоксикозом |

Среднетяжелая |

Эпидемиологическая, клиническая, ПЦР, серологическая |

Выздоровление |

|

Менингеальная |

Среднетяжелая, тяжелая |

Эпидемиологическая, клиническая, ликворологическая, ПЦР, серологическая |

Выздоровление |

|

Менингоэнцефалическая |

Тяжелая, очень тяжелая |

Эпидемиологическая, клиническая, ликворологическая, ПЦР, серологическая, МРТ |

Летальность до 50% |

При гриппоподобной форме с нейротоксикозом на 3-5-й день болезни происходит резкое ухудшение состояния, что выражается усилением головной боли, появлением тошноты, рвоты, мышечного тремора, атаксии, головокружения и других симптомов поражения ЦНС. Лихорадка в этих случаях высокая, длительностью 5-10 сут. Классическую симптоматику - склерит, конъюнктивит, диарею, сыпь - наблюдают в единичных случаях. Доминируют симптомы поражения ЦНС: интенсивная головная боль диффузного характера, тошнота, у половины больных - рвота. Частые симптомы - головокружение, адинамия, заторможенность, корешковые боли, гиперестезия кожи. Более чем у половины больных определяют менингеальный синдром, в части случаев - повышение АД. При исследовании СМЖ, помимо повышения ЛД, другой патологии нет.

У пациентов с менингеальной формой болезни менингеальные симптомы нарастают в течение 2-3 дней; наиболее резко выражена ригидность мышц затылка. По сравнению с гриппоподобной формой с нейротоксикозом также выражена общемозговая симптоматика, отмечают преходящие очаговые симптомы. Наиболее характерны: ступор, мышечный тремор, анизорефлексия, нистагм, пирамидные знаки. При проведении спинномозговой пункции прозрачная или опалесцирующая СМЖ вытекает под повышенным давлением. Цитоз варьирует в широких пределах - от 15 до 1000 клеток в 1 мкл (в большинстве случаев 200-300 клеток в 1 мкл) и носит чаще смешанный характер. При исследовании в первые 3-5 дней болезни у части больных цитоз нейтрофильный (до 90% нейтрофилов). Смешанный цитоз сохраняется нередко до 2-3 нед, что, по-видимому, связано с наличием некроза значительной части нейроцитов. Этим объясняется и более медленная санация СМЖ, нередко затягивающаяся до 3-4-й нед болезни. Количество белка в пределах 0,45-1,0 г/л, содержание глюкозы - у верхних границ нормы или повышено, осадочные пробы слабоположительные. Течение болезни доброкачественное, продолжительность лихорадки 12 сут, менингеальные симптомы регрессируют в течение 3-10 сут. После нормализации температуры сохраняются слабость, повышенная утомляемость.

Менингоэнцефалическая форма болезни протекает наиболее тяжело, летальность близка к 50%. Начало болезни бурное, гипертермия и интоксикация с первых дней болезни. Менингеальные симптомы выражены слабо или умеренно. С 3-4-го дня нарастают общемозговые симптомы: спутанность сознания, возбуждение, бред, сопор, в части случаев переходящий в кому. Часто отмечают судороги, парезы черепных нервов, нистагм, реже - парезы конечностей, в наиболее тяжелых случаях доминируют дыхательные расстройства, центральные нарушения гемодинамики. Летальность до 50%. У выздоровевших нередко сохраняются парезы, мышечный тремор, длительная астения. Плеоцитоз СМЖ от 10 до 300 клеток в 1 мкл, содержание белка достигает 0,6-2,0 г/л.

Картина крови при ЛЗН характеризуется особенностями, свойственными для тяжелых вирусных инфекций: преобладает тенденция к лейкоцитозу, нейтро-филез без сдвига влево, отмечается лимфопения, увеличение СОЭ. Несмотря на отсутствие клинической симптоматики, в моче - протеинурия, цилиндрурия, лейкоцитурия. Летальность среди госпитализированных больных составляет около 4-5%, что позволяет отнести ЛЗН к тяжелым (опасным) вирусным нейроинфекциям.

ДИАГНОСТИКА

Клиническая диагностика спорадических случаев ЛЗН проблематична. В эндемичном для ЛЗН регионе с умеренным климатом всякий случай гриппоподобного заболевания или нейроинфекции в июне-октябре подозрителен на ЛЗН, но может быть диагностирован только с использованием лабораторных тестов. Во время вспышек диагноз может быть поставлен со значительной степенью достоверности на основании клинико-эпидемиологических данных: связи заболевания с укусами комаров, выездами за город, проживанием вблизи открытых водоемов, отсутствия повторных случаев заболеваний в очаге и связи заболевания с употреблением пищевых продуктов, воды из открытых водоемов, наличия в доме проживания подвалов, населенных комарами.

Вирус ЛЗН может быть выделен из проб крови и, реже, СМЖ, взятых у больных в острый период болезни, как правило, до 5-го дня от начала заболевания. Лабораторными моделями для выделения вируса могут быть новорожденные и молодые мыши и различные виды клеточных культур.

В те же сроки возможно обнаружение РНК вируса ЛЗН с помощью ПЦР. Материал для обследования методом ПЦР (плазма и/или сыворотка крови, СМЖ) необходимо забирать с использованием одноразовых пробирок и медицинского инструментария с соблюдением правил асептики и хранить при температуре -70 °С или в жидком азоте до момента проведения исследования.

Серологическая диагностика ЛЗН возможна с использованием методов РТГА, РСК, РН. В настоящее время в практике наибольшее применение получил ИФА, позволяющий обнаружить антитела к вирусу класса IgM и IgG. Ранние антитела класса IgM определяют в первые дни болезни, и их титры достигают очень высокого уровня через 1-2 нед от начала заболевания. Для серологической диагностики необходимо взять две пробы крови: первая проба - в острый период болезни до 7-го дня от начала заболевания; вторая проба - через 2-3 нед после взятия первой.

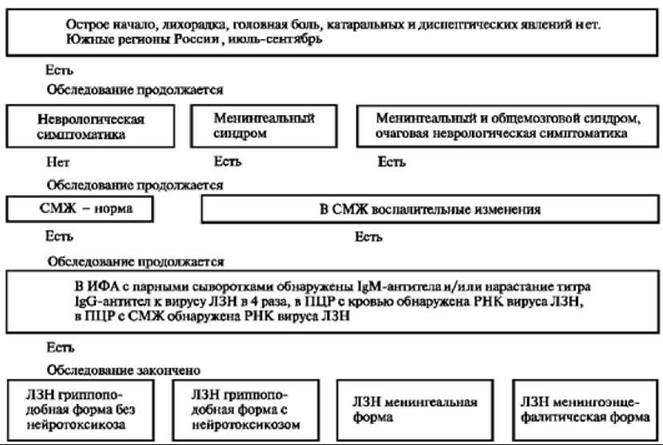

Рис. 21.13. Диагностический алгоритм при лихорадке Западного Нила

Диагноз ЛЗН может быть поставлен по результату обнаружения антител к вирусу класса IgM в одной пробе крови, на основании нарастания содержания IgI в парных сыворотках в 4 и более раз.

Примерная схема диагностики ЛЗН представлена на рис. 21.13.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику проводят в зависимости от клинической формы ЛЗН. В отличие от гриппа при ЛЗН отсутствуют признаки ларинготрахеита, продолжительность лихорадки часто превышает 4-5 сут. От ОРВИ ЛЗН отличается отсутствием катаральных явлений со стороны ВДП, высокой лихорадкой и выраженной интоксикацией.

От менингитов другой этиологии, прежде всего энтеровирусной, менингеальная форма ЛЗН отличается высокой и длительной лихорадкой, резкой интоксикацией, смешанным плеоцитозом, медленной санацией СМЖ. При энтеровирусных менингитах нейтрофильный и смешанный плеоцитоз возможен при первом исследовании СМЖ в ранние сроки, а через 1-2 сут становится лимфоцитарным (более 90%).

Наиболее сложна дифференциальная диагностика с герпетическим энцефалитом. При его наличии, чаще на фоне лихорадки, наблюдают внезапный приступ генерализованных судорог с последующей комой, однако дифференциальная диагностика возможна только на основании исследований крови и СМЖ с использованием полного комплекса иммунологических методов и ПЦР, а также КТ или МРТ головного мозга.

В отличие от бактериальных менингитов при менингеальном и менингоэнцефалическом вариантах течения ЛЗН СМЖ прозрачная или опалесцирующая, существует явное несоответствие между тяжелой картиной болезни и слабо выраженной воспалительной реакцией СМЖ, с повышенным или нормальным уровнем глюкозы в ней, уровень лактата не превышает 3-4 ммоль/л. Даже при наличии лейкоцитоза крови отсутствует нейтрофильный сдвиг влево.

От туберкулезного менингита симптомы поражения ЦНС у больных ЛЗН отличаются тем, что появляются и нарастают уже в первые 3-5 дней болезни (при туберкулезном менингите - на 2-й неделе), лихорадка и интоксикация в первые дни болезни более выражены, на 2-3-й неделе происходит улучшение состояния, уменьшается лихорадка, регистрируется неврологическая симптоматика, на фоне снижающегося цитоза СМЖ уровень глюкозы не меняется.

В отличие от риккетсиозов при ЛЗН отсутствуют первичный аффект, характерная сыпь, гепатолиенальный синдром, воспалительные изменения СМЖ наблюдаются с большим постоянством, РСК и другие серологические тесты с риккетсиозными антигенами - отрицательные. Ареал распространения, сезонность ЛЗН могут совпадать с ареалом КГЛ, однако при КГЛ выявляют геморрагический синдром, воспалительные изменения СМЖ отсутствуют. При исследовании крови с 3-5-го дня болезни обнаруживают лейко- и нейтропению, тромбоцитопению.

В отличие от малярии лихорадка у больных ЛЗН ремиттирующая, нет апирек-сий между приступами, повторных ознобов и гипергидроза, нет желтухи, гепато- лиенального синдрома, анемии.

Дифференциальная диагностика ЛЗН с наиболее актуальными нозоформами представлена в табл. 21.45 и 21.46.

Таблица 21.45. Дифференциальная диагностика лихорадки Западного Нила с другими заболеваниями без поражения центральной нервной системы

|

Показатель |

ЛЗН |

ОРВИ |

Грипп |

Энтеровирусная инфекция |

|

Сезонность |

Июль-сентябрь |

Осенне-зимне-весенняя |

Осенне-зимняя |

Летне-осенняя |

|

Лихорадка |

До 5-7 сут 37,5-38,5 °С |

2-3 дня 37,1-38,0 °С |

До 5 сут 38,0-40,0 °С |

2-3 дня до 38,5°С |

|

Головная боль |

Выражена |

Слабая, умеренная |

Резко выражена |

Выражена |

|

Рвота |

Возможна |

Не характерна |

Возможна |

Возможна |

|

Озноб |

Возможен |

Не наблюдается |

Возможен |

Не характерен |

|

Миалгии |

Характерны |

Не характерны |

Характерны |

Возможны |

|

Кашель |

Не характерен |

Характерен |

Характерен |

Не характерен |

|

Насморк |

Не характерен |

Характерен |

Характерен |

Не характерен |

|

Гиперемия зева |

Не характерна |

Характерна |

Характерна |

Возможна |

|

Гиперемия лица |

Возможна |

Не характерна |

Характерна |

Характерна |

|

Инъекция склер и конъюнктив |

Возможна |

Возможна |

Характерна |

Характерна |

|

Шейный лимфоа-денит |

Не характерен |

Возможен |

Не наблюдается |

Возможен |

|

Сыпь |

Возможна |

Не наблюдается |

Не наблюдается |

Возможна |

|

Увеличение селезенки |

Не наблюдается |

Не характерно |

Не наблюдается |

Возможно |

|

Диарея |

Не характерна |

Не характерна |

Не наблюдается |

Возможна |

|

Число лейкоцитов в крови |

Возможен лейкоцитоз |

Чаще лейкопения |

Чаще лейкопения |

Чаще лейкоцитоз |

Таблица 21.46. Дифференциальная диагностика лихорадки Западного Нила с нозологическими формами с поражением центральной нервной системы

|

Показатель |

ЛЗН |

Энтеро-вирусный менингит |

Бактериальный гнойный менингит |

Г ерпетический энцефалит |

Туберкулезный менингит |

|

Начало |

Острое |

Острое |

Очень острое |

Острое |

Постепенное, подострое |

|

Озноб |

Часто |

Не характерен |

Часто |

Возможен |

Не характерен |

|

Миалгии |

Характерны |

Часто |

Часто |

Возможны |

Не характерны |

|

Головная боль |

Постоянно, интенсивная |

Постоянно, интенсивная |

Постоянно, интенсивная |

Умеренная |

С 3-4-го дня болезни,интенсивная |

|

Рвота |

Часто |

Часто |

Часто |

Возможна |

Часто с конца 1-й недели |

|

Катаральные явления |

Не характерны |

Возможны |

Возможны |

Возможны |

Не характерны |

|

Диарея |

Не характерна |

Возможна |

Не характерна |

Не наблюдается |

Не наблюдается |

|

Сыпь |

Возможна |

Возможна |

Часто |

Не наблюдается |

Не характерна |

|

Менингеальный синд |

ром |

||||

|

Сроки появления (дни болезни) |

2-4 |

2-7 |

1-2 |

2-5 |

4-7 |

|

Выраженность |

Умеренная |

Умеренная |

Резкая |

Слабая, умеренная |

Резкая |

|

Нарушение сознания |

|||||

|

Частота |

Часто |

Редко |

Часто |

Постоянно |

Постоянно |

|

Сроки (дни болезни) |

3-5 |

3-5 |

1-4 |

2-5 |

5-8 |

|

Выраженность |

Ступор-кома |

Ступор-сопор |

Ступор-кома |

Сопор-кома |

Сопор-кома |

|

Судороги |

Возможны |

Редко |

Возможны |

Часто |

Редко |

|

Мышечный тремор |

Возможен |

Не характерен |

Возможен |

Возможен |

Возможен |

|

Атаксия, скандированная речь |

Возможны |

Не характерны |

Возможны |

Возможны |

Не характерны |

|

Парезы,параличи |

Возможны |

Редко |

Возможны |

Часто |

Часто |

|

СМЖ, цитоз в 1 мкл |

20-1000 |

20-400 |

1000-10 000 |

20-200 |

50-400 |

|

Нейтрофилез, % |

20-90 |

До 10 (в первые 2 сут до 90) |

Более 70 |

10-70 |

До 1 (в первые дни до 80) |

|

Белок, г/л |

0,3-1,2 |

0,1-1,0 |

0,3-20,0 |

0,6-3,0 |

0,6-3,0 |

|

Глюкоза, ммоль/л |

2,0-4,8 |

2,2-4,0 |

0,0-2,0 |

2,0-4,0 |

<2,0 |

|

Ксантохромия |

Возможна |

Не наблюдается |

Возможна |

Возможна |

Возможна |

|

Сроки санации |

До 1 мес |

До 2 нед |

До 2 нед (при адекватном лечении) |

До 1 мес и более |

2-3 мес при адекватном лечении |

|

Лейкоцитоз крови |

Возможен нейтрофильный без сдвига влево |

Возможен нейтрофиль-ный без сдвига влево |

Нейтрофиль-ный со сдвигом влево |

Возможен |

Не характерен |

|

СОЭ, мм/ч |

До 30 |

Норма |

До 40-50 |

До 30 |

До 20 |

Пример формулировки диагноза

А92.3 ЛЗН. Менингеальная форма. Тяжелое течение болезни (ИФА на 7-й день болезни: IgM-Ат в титре 1:320, IgG-Ат - 1:20; на 18-й день болезни IgM-Ат в титре 1:1280, IgG-Ат - 1:640).

Показания к госпитализации

Госпитализация производится по клиническим показаниям: гипертермия 40 °С и выше, наличие менингеальной, общемозговой и очаговой неврологической симптоматики.

ЛЕЧЕНИЕ

Режим. Диета

В остром периоде болезни режим постельный.

Специальной диеты не требуется. При расстройствах сознания, бульбарных нарушениях показано зондовое или зондово-парентеральное питание.

Медикаментозная терапия

Эффективность противовирусных препаратов для лечения ЛЗН не доказана. Для борьбы с церебральной гипертензией и ОНГМ применяют фуросемид взрослым 20-60 мг в сутки, поддерживают нормальный объем циркулирующей крови. При нарастании симптомов ОНГМ назначают однократно маннитол в дозе 0,5 г/кг массы тела в 10% растворе, вводить быстро в течение 10 мин, с последующим введением 40 мг фуросемида в/в, назначают дексаметазон (Дексазон*) в дозе 0,25-0,5 мг/кг/сут в течение 2-4 сут. Дезинтоксикацию и компенсацию потерь жидкости осуществляют путем внутривенных инфузий полиионных растворов [раствор калия хлорид + натрия гидрокарбонат + натрия хлорид (Трисоль*)], поляризующей смеси и коллоидных растворов [10% раствор альбумина человека (Альбумина*), криоплазма, декстран [ср. мол. масса 35 000-45 000] (Реополиглюкин*), декстран [ср. мол. масса 30 000-50 000] + маннитол + натрия хлорид (Реоглюман*)] в соотношении 2:1. Оптимальный суточный объем вводимой жидкости, включая пероральное и зондовое введение, - 34 л для взрослых и 100 мл/кг массы тела для детей.

Для борьбы с гипоксией используют ингаляции кислорода через назальные катетеры. Больных переводят на ИВЛ по следующим показаниям - чрезмерная одышка (ЧД в два раза и более выше нормы), стойкая гипоксемия (РаО2 менее 70 мм рт.ст.), гипокапния (РаСО2 менее 25 мм рт.ст.) или гиперкапния (РаСО2 более 45 мм рт.ст.), кома, генерализованные судороги. Проводят коррекцию электролитных нарушений и осмолярности крови.

По индивидуальным показаниям назначают противосудорожные, седативные препараты, антиоксиданты, средства, улучшающие мозговой кровоток (пентоксифиллин), при наличии вторичных бактериальных осложнений - антибиотики.

Больным необходимо сбалансированное энтерально-парентеральное питание, включающее комплекс витаминов и микроэлементов, полноценный уход (профилактика гипостатической пневмонии, пролежней, контроль стула и диуреза).

Выписку больных осуществляют после стойкой нормализации температуры, регресса неврологических нарушений и санации СМЖ. Минимальная продолжительность стационарного лечения для больных с нейротоксикозом - 10 сут, менингитом - 20 сут, менингоэнцефалитом - 30 сут. После выписки из стационара больные с неврологическими нарушениями нуждаются в диспансерном наблюдении неврологом до полного восстановления трудоспособности и регресса неврологической симптоматики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бутенко А.М., Лещинская Е.В., Львов Д.К. Лихорадка Западного Нила / Эволюция инфекционных болезней в России в ХХ веке. - М.: Медицина, 2003. - С. 404-411.

2. Венгеров Ю.Я., Платонов А.Е. Лихорадка Западного Нила // Лечащий врач. - 2000. - № 10. - С. 56-60.

3. Малеев В.В., Венгеров Ю.Я., Платонов А.Е. и др. Система оказания медицинской помощи больным лихорадкой Западного Нила // Методические рекомендации. Минздравсоцразвития РФ. - 2005. - С. 20.

4. Сергиев В.П., Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я., Завойкин В.Д. Тропические болезни. Руководство для врачей. - М.: БИНОМ, 2015. - 640 с.

5. Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. Лекции по инфекционным болезням. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2016. - 4-е изд. - Т. 2. - 592 с.