Этот тип составляют простейшие, которые перемещаются с помощью псевдоподий (саркодовые) или жгутиков (жгутиконосцы). Поскольку имеются своего рода переходные формы, способные образовывать ложные псевдоподии, и при этом они имеют жгутики, эти группы объединяют в один тип с двумя классами: саркодовые и жгутиконосцы.

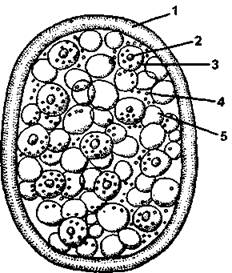

Главной особенностью саркодовых (греч. sarcodes - состоящий из мяса) является движение посредством псевдоподий. Большинство представителей этого класса - морские обитатели (около 80%), остальные живут в пресных водоемах, во влажной почве или ведут паразитический образ жизни. Выделяют три подкласса: корненожки (Rhizopoda), лучевики (Radiolaria) и солнечники (Heliozoa). Все они имеют относительно простое (даже среди простейших) строение. Подавляющее их большинство ведет одиночный образ жизни, однако известны и колониальные формы, например, некоторые лучевики образуют колонии чаще всего округлой формы (рис. 1).

Корненожки (Rhizopoda) являются самыми примитивными простейшими. Цитоплазма корненожек не дифференцирована, чаще всего они имеют одно ядро, но есть и многоядерные формы. Содержит все присущие животной эукариотической клетке органоиды. Размеры клеток колеблются от 10 мкм до 3 мм. Наиболее известным представителем подкласса является обыкновенная амеба протей (Amoeba proteus), которая обитает в любом пресном водоеме и достигает внушительных размеров (около 0,5 мм).

Перемещается с помощью псевдоподий, которые временно образуются в результате перетекания цитоплазмы из одного участка клетки в другой. Скорость передвижения таким путем невелика (около 200 мкм/мин).

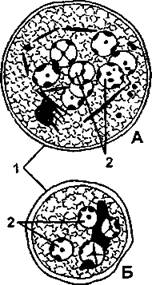

Рис. 1. Колониальная радиолярия (Collozoum):

1 - внекапсулярное вещество; 2 - жировые капли в центральных капсулах; 3-4- зоохлореллы (симбиотические водоросли); 5 - вакуоли внекапсулярной цитоплазмы (по Геккелю)

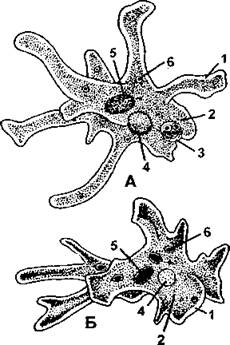

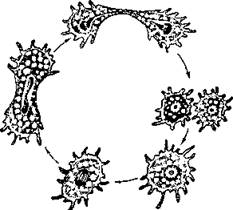

Если амеба при этом натыкается на пищевые частицы (мелкие простейшие, бактерии, одноклеточные водоросли, мелкие органические фрагменты органики), она обтекает их и фагоцитирует (рис. 2). Образовавшаяся пищевая вакуоль сливается с первичными лизосомами, и полученные экзогенные органические частицы расщепляются. Расщепленные вещества поступают в цитозоль, а непереваренные остатки выбрасываются наружу посредством экзоцитоза. В отличие от высокоорганизованных простейших, у амебы нет постоянного места для удаления отходов (порошицы), и экзоцитоз осуществляется через любой участок плазматической мембраны. Как и все пресноводные микроорганизмы, амеба имеет сократительную вакуоль (примитивного строения), посредством которой удаляется излишняя вода. Размножается амеба только бесполым путем (рис. 3).

Рис. 2. Амеба (Amoeba proteus):

А - захватывающая пищу; Б - ползущая (х200); 1 - эктоплазма; 2 - эндоплазма; 3 - заглатываемые пищевые частицы; 4 - сократительная вакуоль; 5 - ядро; 6 - пищеварительные вакуоли (по Дофлейну)

Рис. 3. Последовательные фазы размножения амебы делением

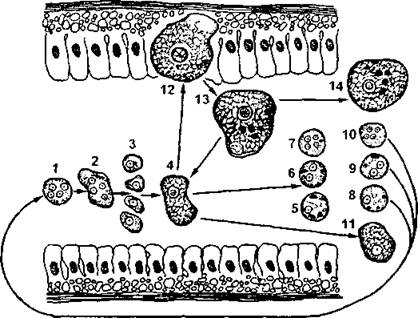

Среди саркодовых паразитов человека наиболее известна дизентерийная амеба (Entamoeba hystoliticà), возбудитель амебной дизентерии (амебиаза). Эти микроорганизмы попадают в организм человека в виде цист, которые он заглатывает при несоблюдении правил гигиены (немытые руки, овощи, фрукты, сырая вода). Первоначально дизентерийная амеба живет в просвете толстой кишки и питается обитающими там бактериями. Такую форму амебы называют мелкой вегетативной, или формой минута (forma minuta), ее поперечные размеры составляют 12 - 30 мкм.

Если защитные силы организма ослабляются, то форма минута превращается в патогенную, или тканевую форму магна (forma magna). Ее размеры значительно крупней (до 50 мкм), поэтому ее также называют крупной вегетативной формой. Форма магна вырабатывает протеолитические ферменты, разрушающие кишечный эпителий и стенки кровеносных сосудов, вызывая образование язв (рис. 4) и кровотечение (кровавый понос, один из симптомов этого заболевания). Сами амебы при этом питаются не кишечной микрофлорой, а эритроцитами. Без лечения может наступить смерть, но если больной лечится, то развитие патогенного микроорганизма идет в противоположном направлении - тканевая форма превращается в мелкую вегетативную, а та, в свою очередь, инцистируется (рис. 5). Огромное количество цист (до 300 млн. в сутки) выводится с фекалиями и оказывается в окружающей среде, заражая ее. Цисты могут выделять и незаболевшие носители микроорганизма. При диагностике следует различать цисты дизентерийной и кишечной (Entamoeba coli) амеб. Это легко сделать, пересчитав ядра: у дезинтерийной амебы их четыре, а у кишечной - восемь (рис. 6). Кишечная амеба не причиняет вреда человеку, так же как и ротовая амеба (Entamoeba gingivalis).

Рис. 4. Язвы в стенке толстой кишки при амебиазе

Рис. 5. Схема жизненного цикла дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica):

1-2- циста, попавшая в пищеварительный канал; 3 - метацистические амебы, образующиеся при эксцистировании (т. е. выходе из цисты); 4 - мелкая вегетативная форма (forma minuta), являющаяся основным звеном в жизненном цикле амебы; 5—10 - цисты, выделяющиеся с фекалиями во внешнюю среду, которые вновь могут попасть в организм хозяина; 11 - вегетативная форма, встречающаяся в кровянисто-слизистых выделениях больного (во внешней среде гибнет); 12 - крупная вегетативная форма (forma magna), проникающая в ткани слизистой оболочки кишок; 13-14- крупная вегетативная форма, выпадающая в просвет кишок (при выведении во внешнюю среду гибнет) (по А. А. Слюсареву и соавт.)

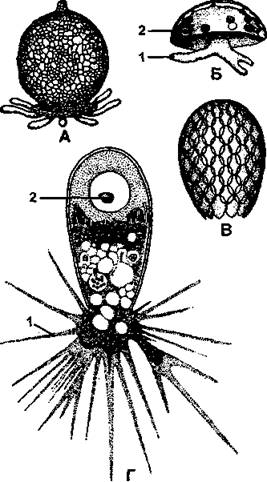

Рис. 6. Цисты амеб:

А - кишечной (Entamoeba coli); Б - дизентерийной (Entamoeba histo/itica): 1 - оболочка амебы; 2 - ядра (по Кофоиду)

Кроме амеб, корненожками также являются отряды раковинных амеб (Testaeea) и фораминифер (Foraminifera). Раковинные амебы, как это следует из названия, образуют защитные раковины (рис. 7). Основу их составляют органические вещества, но к ним также могут прилипать песчинки и другие чужеродные частицы, что, несомненно, упрочняет конструкцию раковины. В раковине обязательно присутствует отверстие — устье, через которое высовываются псевдоподии. Эти микроорганизмы живут в пресных водоемах.

Рис. 7. Разные виды раковинных корненожек:

А - Difflugia sp.; Б - Arcella vulgaris; В - Euglypha alveolate - раковинка; Г - Euglypha alveolate - живая корненожка с псевдоподиями; 1 - псевдоподии; 2 - ядро (по В. А. Догелю)

Раковина фораминифер гораздо более сложна и часто состоит из нескольких камер. Псевдоподии выходят не только через устье, но и через многочисленные отверстия, которыми пронизана стенка раковины и из-за которых эти простейшие получили свое название (лат. foramen - отверстие и fero - несу). Они могут сливаться, в результате раковина снаружи покрыта слоем цитоплазмы (рис. 8). У фораминифер уже имеется половой процесс, в связи с чем жизненный цикл заметно усложняется - в нем выделяют половое и бесполое поколение (каждое из которых образует раковину). Эти микроорганизмы обитают в морях и очень многочисленные. Опадающие на дно пустые известковые раковины со временем сформировали мощные залежи известняка, которые активно использует человек в своей хозяйственной деятельности. Поэтому фораминиферы приводят к значительным геологическим преобразованиям.

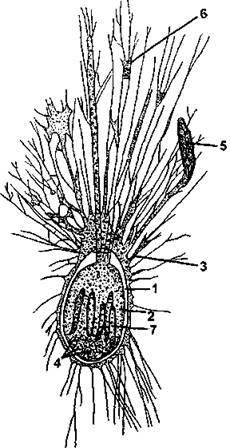

Рис. 8. Однокамерная примитивная фораминифера (Gromia oviformis):

1 - хитиноидная раковина; 2 - цитоплазма внутри раковины; 3 - цитоплазма, обтекающая раковину снаружи; 4 - ядра; 5 - захваченная ризоподиями диатомовая водоросль; 6 - анастомозы между ризоподиями; 7 - перевариваемые диатомовые водоросли внутри раковины (по Ф. Шульце)