Все цестоды, как и сосальщики, являются эндопаразитами, однако их строение и жизнедеятельность демонстрируют более значительные адаптации к паразитическому образу жизни, из-за чего их можно считать своеобразным «эталоном» среди многоклеточных паразитов. Взрослые особи живут в просвете кишечника позвоночных, а личиночные стадии проходят в организме промежуточных хозяев, которыми могут быть как позвоночные, так и беспозвоночные животные. Число видов ленточных червей превышает 3000.

Внешнее строение. Тело цестод имеет вид тонкой ленты и обычно подразделяется на головку, шейку и стробилу, состоящую из большего или меньшего количества нитчато-соединенных между собой члеников (из- за чего их еще называют цепнями, рис. 111), очень редко тело бывает цельным (рис. 112). Окраска тела обычно светлая и однотонная.

Рис. 111. Общий вид стробилы бычьего солитера (по Холодковскому)

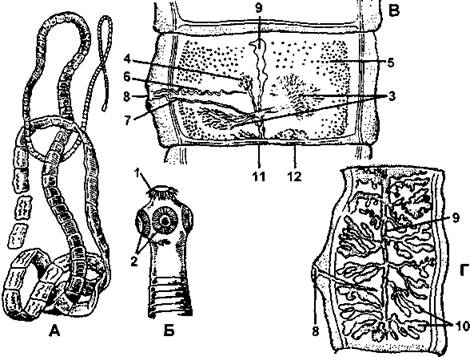

Рис. 112. Анатомия нерасчлененных цестод:

А - общий вид Caryophyllaeus laticeps из кишечника карповых рыб; Б - его личинка; В - детали строения его заднего конца тела; Г - Archigetes appendiculatus из полости тела пресноводных опигохет; 1 - сколекс; 2 - семенники; 3 - желточники; 4 - семяпровод; 5 - сумка копулятивного аппарата; 6 - яйцевод; 7 - желточный проток; 8 - скорпуповые железы; 9 - яичник; 10 - семяприемник; 11 - влагалище; 12- матка; 13 - женское половое отверстие; 14 - мужское половое отверстие; 15 — копулятивный орган, выпяченный наружу; 16- хвостовой придаток; 17 - личиночные крючья (А - по Фурману; Б, В -из В. А. Догеля; Г - по Мрачеку)

Головка, или сколекс, обеспечивает прикрепление червя к стенке кишки. Для этого на ней имеются присоски (обычно их четыре), а у некоторых еще и крючья (рис. 113). У некоторых цестод присоски имеют вид длинных щелевидных желобков, которые сливаются по переднему краю, они называются ботриями (см. далее рис. 116-А). Иногда имеются дополнительные присоски, которые располагаются по нескольку на выростах сколекса - ботридии (греч. botrys - гроздь) (см. далее рис. 115-Г). Если имеются обе эти структуры - присоски и крючья, то червь называется вооруженным (рис. 114, 115), если имеются только присоски - невооруженным (см. рис. 116). У вооруженных цепней крючья могут располагаться непосредственно на поверхности сколекса (см. рис. 115-А) или на его хоботке (их может быть несколько — см. рис. 114), который способен втягиваться.

Рис. 113. Цепень тыковидный (Dipylidium caninum):

А - общий вид сколекса (х90) (из Фурмана); Б - крючья хоботка сверху (х40) (из Скрябина и соавт.); 1 - хоботок; 2 – присоски

За головкой следует нерасчлененная шейка, от которой постоянно отшнуровываются кзади членики - проготтиды, их совокупность называется стробилой. Количество члеников определяет длину цепня, и у разных представителей оно может широко варьировать (от трех до нескольких тысяч). Соответственно, неодинакова и длина червей - от 1 мм до 10 м и более (описаны случаи достижения цепнем двадцатиметровой длины!). Такие крупные гельминты не могут присутствовать в организме хозяина во множестве, иначе они быстро истощат хозяина и приведут его к преждевременной смерти, что отнюдь не выгодно паразиту, так как при этом погибнет и он. Поэтому крупных цепней еще называют солитерами (франц. solitaire = лат. solitarius - одинокий), указывая на то, что они встречаются поодиночке.

Рис. 115. Вооруженные сколексы ленточных червей:

А - сколекс свиного солитера (Taenia solium); Б - крючья сколекса свиного солитера; В - сколекс триенофоруса (Triaenophorus nodulosus); Г - сколекс акантоботриума (Acanfhobothrium coronafum); 1 - присоски; 2 - присасывательные ямки (ботридии); 3 - крючья (А - по Пфуртшеллеру, Б - из Скрябина и соавт., В - из Фурмана, Г-по А. А. Стрелкову)

Рис. 116. Скопексы невооруженных цепней:

А - широкий лентец (Diphyllobothrium latum); Б - бычий солитер (Taeniarhynchus saginatus), вид сколекса сбоку (х15); В — бычий солитер, вид сколекса с вершины (х45): 1 - присасывательные щели (ботрии); 2 - терминальное вдавление; 3 - присоска; 4 - шейка: 5 - пигментные линии (А - из В. А. Догеля, Б -из Фурмана, В -из Скрябина и соавт.)

Членики функционируют независимо друг от друга, поскольку у каждого из них имеется полный набор необходимых для жизнедеятельности структур, тем более что крайнее упрощение организации этих червей сводит к минимуму численность внутренних органов. Самые молодые членики имеют наименьшие размеры. В дальнейшем они растут, при этом изменяется их внутренняя морфология (подробнее об этом ниже) и на конце стробилы оказываются самые старые членики. Когда цепень достигает максимальных размеров, от его заднего конца начинают отрываться членики, которые затем выходят наружу (самостоятельно - за счет сокращения мускулатуры стенки тела или выносятся с фекалиями).

Внутреннее строение. Кожно-мускульный мешок цестод устроен по типу сосальщиков, т.е. имеется погруженный эпителий и ряды мышечных волокон - наружный кольцевой, внутренний продольный, у некоторых форм присутствует еще внутренний кольцевой слой. Имеются и дорзовентральные мышечные пучки. Эпителиальные клетки покрыты многочисленными волосковидными выростами (рис. 117), которые увеличивают общую поверхность червя и тем самым облегчают всасывание пищи.

Рис. 117. Схема строения покровов цестод по данным электронной микроскопии:

1 - волосовидные выросты; 2 - наружный слой цитоплазмы с митохондриями (3) и различными включениями; 4 - цитоплазматические тяжи, соединяющие наружный слой цитоплазмы с погруженной частью тегумента; 5 - погруженные клеточные тела тегумента с ядрами (6); 7 - продольные мышцы; 8 - кольцевые мышцы: 9 - базальная мембрана (поперечный срез) (по Бегину)

Характерной особенностью ленточных червей является отсутствие у них пищеварительной системы. Поглощение необходимых веществ осуществляется через всю поверхность тела. Процесс в значительной степени упрощает то обстоятельство, что цестоды обитают в тонкой кишке, где пищевой субстрат подвергается ферментативному расщеплению пищеварительными соками хозяина. Следовательно, червь всасывает уже переработанные продукты, поэтому система внутреннего пищеварения им попросту не нужна - эту функцию за них выполняет пищеварительная система хозяина. Кроме того, клетки тегумента (покровного эпителия) способны вырабатывать протеолитические ферменты. Таким образом, тегумент ленточных червей действует на манер слизистой оболочки кишечника, в котором они паразитируют и конкурируют с ней за всасывание питательных веществ. Крупные размеры некоторых цестод делают их питание весьма обременительным для хозяина и приводят к его истощению, тем более что продолжительность жизни паразита может исчисляться десятилетиями. Однако некоторые люди (прежде всего, женщины, обеспокоенные проблемой лишнего веса) иногда используют это обстоятельство и осознанно заражаются цепнями, дабы, не придерживаясь диет, сохранять малый вес.

Учитывая бескислородную среду обитания, цестоды перешли на анаэробный тип дыхания, поэтому у них в паренхиме в качестве запасного вещества накапливается гликоген в виде гранул. При необходимости энергетических затрат гликоген легко подвергается гидролизу, и образовавшаяся глюкоза вступает в реакции гликолиза. Продукты неполного расщепления субстрата цепни выделяют в полость кишечника, тем самым отравляя организм хозяина.

Выделительная система цестод, как и у всех плоских червей, протонефридиального типа. От задней части тела кпереди по бокам идет пара каналов, которые, достигнув сколекса, поворачивают назад и заканчиваются мочевым пузырем. Каналы соединяются между собой в каждом членике поперечными анастомозами (рис. 118). После отрыва первого членика мочевой пузырь навсегда утрачивается и продукты выделения выводятся наружу через специальные отверстия.

Рис. 118. Выделительная система солитера:

1 - сколекс; 2 - проглоттиды; 3 - продольные боковые каналы выделительной системы; 4 - поперечные перемычки между продольными выделительными каналами; 5 - разветвления выделительных каналов (в двух последних члениках показаны мельчайшие ответвления, заканчивающиеся звездчатыми клетками) (по Шимкевичу)

Нервная система у ленточных червей развита очень слабо и состоит из парного мозгового ганглия и отходящих от него вперед и назад стволов, соединенных между собой перемычками (ортогон). Наиболее развиты два боковых ствола. От узлов и стволов отходят волокна, которые образуют подкожное нервное сплетение. Органы чувств представлены только чувствительными осязательными клетками, расположенными в эпителии. Других органов чувств у ленточных червей нет.

Половая система у ленточных червей всегда гермафродитна, она развита значительно лучше всех других внутренних систем. Организация половой системы во многом зависит от расположения членика в стробиле. В частности, наиболее молодые проглоттиды, расположенные вблизи головки червя, вообще лишены половых органов. У крупных цепней первые половые органы появляются на расстоянии нескольких десятков или даже сотен члеников (например, у бычьего цепня примерно у двухсотого членика) от головки червя. Поскольку вначале всегда развиваются мужские органы, такие членики называются мужскими. Мужская половая система состоит из многочисленных мелких семенников, рассеянных в паренхиме, от которых отходят тонкие семявыносящие протоки. Последние сливаются между собой и образуют семяпровод, который направляется к одной из боковых частей членика и там проходит через мускулистый совокупительный орган. При сокращении мышц этот орган выдвигается и входит в половую клоаку.

После того как мужская половая система полностью сформировалась, в проглоттиде начинают появляться женские половые органы и членик получает название гермафродитного (рис. 119). Женская система состоит из крупного яичника, образованного множеством долек. От него отходит яйцевод, который впадает в оотип. Туда же впадает проток желточника и скорлуповых желез. Оотип соединен с половой клоакой посредством трубчатого влагалища. Кроме того, от оотипа отходит мешковидная матка.

Рис. 119. Бычий солитер (Taeniarhynchus saginatus). Общий вид окрашенного гермафродитного членика (х.10):

1 - матка; 2 - семенники; 3 - внутренний дорзальный канал выделительной системы; 4 - наружный вентральный выделительный канал; 5 - семяпровод; 6 - сумка цирруса; 7 - половая клоака; 8 - влагалище; 9 - яичник; 10 - поперечный анастомоз выделительной системы; 11 — оотип; 12 - скорлуповые железы; 13 - желточник; 14 - клапаны продольного выделительного канала; 15- семенные канальцы (из Зоммера)

У разных форм ленточных червей возможно как перекрестное оплодотворение, так и самооплодотворение. В последнем случае совокупительный орган вводит сперму во влагалище соседнего членика или даже своего. Через влагалище сперма попадает в оотип, где и происходит оплодотворение яйцеклеток. Затем вокруг яиц формируется скорлупа, и в таком состоянии яйца поступают в матку, где и проходит начальное развитие эмбрионов. По мере поступления яиц матка постепенно растягивается, при этом от нее отходят боковые ответвления, количество и форма которых специфичны для каждого вида (рис. 120), что очень важно при диагностике гельминтоза. В итоге основной объем проглоттиды занимает разросшаяся матка, набитая яйцами, а яичник и все органы мужской половой системы подвергаются инволюции (дегенерируют и разрушаются). Такие членики располагаются в конце стробилы и называются зрелыми. Постепенно они отрываются и выносятся из организма вместе с фекалиями или выходят из кишечника через анальное отверстие за счет сокращения мускулатуры кожно-мускульного мешка.

Рис. 120. Зрелые членики ленточных червей, паразитирующих у человека:

А - эхинококк; Б - бычий солитер; В - свиной солитер; Г - широкий лентец (из В. А. Догеля)

У разных видов цестод матка может оставаться замкнутой или же сообщаться с окружающей средой через особый проток. В первом случае поступающие яйца не могут выйти из этого органа и со временем переполняют его, сильно растягивая стенки (например, у свиного и бычьего солитеров). По этой причине матка становится очень большой, что, в свою очередь, приводит к значительному увеличению размеров, особенно продольных, зрелого членика (см. рис. 120-А, 120-Б, 120-В, рис. 121). Поскольку яйца сами не могут выйти из матки, необходимо, чтобы во внешней среде оказался весь членик. Поэтому дистальные членики (наиболее старые) постоянно отрываются и выносятся наружу, из-за чего длина стробилы остается постоянной. Следовательно, для таких червей характерно существенное изменение организации половой системы у члеников в зависимости от расположения их в стробиле (рис. 122).

Рис. 121. Строение половой системы бычьего солитера (Taeniarhynchus saginatus):

А - схема строения женской половой системы; Б - яйцо с заключенной внутри онкосферой; 1 - влагалище; 2 - яичник; 3 - желточник; 4 - оотип; 5 - матка (матка слепо замкнута, яйца лишены крышечки, развиваются в матке) (по Смиту)

Рис. 122. Бычий солитер (Taeniarhynchus saginaius). Изменение половой системы в пределах стробилы (увеличено):

А - 140 - 143-0 членик от шейки; Б - 180-й членик; В - 270-й членик; Г - 290-й членик; Д - 380-й членик; Е - 570-й членик; Ж - 790-й членик; 3-1100-й членик; И - 1215-й членик; 1 - внутренний канал выделительной системы; 2 - наружный выделительный канал; 3 - матка; 4 - яичник; 5 - поперечный выделительный канал; 6 - влагалище; 7 - семяпровод; 8 - семенники; 9 — желточник; 10 - половая клоака (из Зоммера)

Во втором случае сформировавшиеся и оформленные яйца находятся в матке относительно недолго и постепенно выводятся наружу (например, у широкого лентеца) через отверстие матки на плоской поверхности проглоттиды (рис. 123). При этом матка растягивается умеренно, из-за чего продольные размеры членика остаются небольшими (см. рис. 120-Г) и уступают поперечным размерам. Поскольку у таких лентецов яйца самостоятельно выходят из матки, отпадает необходимость в обязательном отрыве для этого членика. Поэтому у них проглоттиды дольше остаются в составе стробилы, что влечет за собой значительное увеличение ее общей длины (как мы уже говорили выше, длина широкого лентеца может превышать 20 м!).

Рис. 123. Строение полового аппарата широкого лентеца (Diphyllobothrium latum):

А - гермафродитный членик (из Шульца и Гвоздева); Б - схема строения женской половой системы (по Смиту): 1 - совокупительный орган; 2 - семяпровод: 3 - семенники; 4 - яичник: 5 - оотип; 6 - желточники; 7 - желточный проток; 8 - матка; 9 - влагалище; 10 - отверстие матки. Сложные яйца (11), снабженные крышечкой, выходят в воду, где в них развивается свободная личинка - корацидий (12)

Развитие. Как и у всех паразитических плоских червей, у цестод сложный жизненный цикл со сменой промежуточных хозяев, т.е. они являются биогельминтами. В половозрелом состоянии червь находится в просвете кишечника, прикрепившись к стенке кишки соответствующими структурами сколекса. Как мы уже говорили, яйца оказываются во внешней среде, либо высыпаясь из матки (у тех видов, у которых имеется наружное отверстие матки), либо вместе с оторвавшимися от стробилы зрелыми члениками (после этого стенка членика подсыхает, лопается и яйца высыпаются).

В яйце содержится личинка сферической формы, снабженная шестью крючьями, - онкосфера. Следует отметить, что крючья личинки не имеют никакого отношения к прикрепительным крючьям взрослых форм, вооруженных цестод и в последующем личинка от них избавится. Из оболочки яйца онкосфера не выходит до тех пор, пока не будет проглочена промежуточным хозяином, который у разных видов гельминтов свой. К тому же имеются виды (например, широкий лентец), у которых промежуточный хозяин не один, а два. Оказавшись в пищеварительном тракте промежуточного хозяина, онкосфера освобождается от оболочки яйца. Затем она с помощью крючьев прободает стенку кишки и проникает в просвет кровеносного сосуда. Напоминаем, что все вены тонкой кишки впадают в конечном итоге в воротную вену, которая впадает в печень. Некоторые цестоды продолжают свое дальнейшее развитие именно там (например, эхинококк), другие же разносятся с током крови по другим органам и тканям промежуточного хозяина. Осев в определенном органе, онкосфера изменяется, превращаясь в личинку следующего типа - финну. У разных цестод выделяют различные типы финн (рис. 124). Финна в виде пузыря, заполненного жидкостью, внутрь которого ввернута головка с присосками, называется цистицерком. Если в таком пузыре имеется несколько ввернутых головок, то финна называется цену ром. У цистицеркоида спереди имеется вздутая часть с ввернутой внутрь нее головкой, а сзади вздутия - хвостовидный придаток. Эхинококк представляет собой довольно крупный пузырь, внутрь которого ввернуты многочисленные почкующиеся головки. Наконец последний тип финны - плероцеркоид (см. далее рис. 128-3) - имеет червеобразную форму и снабжен присосками.

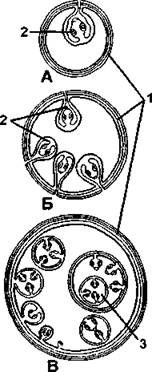

Рис. 124. Схема строения различных типов финн:

А - цистицерк: Б - ценур; В - эхинококк; 1 - стенка пузыря финны; 2 - ввернутые головки: 3 - почкование головок в дочерних пузырях (по Скрябину и Шульцу)

Финна в дальнейшем пребывает в состоянии покоя, дожидаясь попадания в пищеварительную систему окончательного хозяина. Обычно это происходит при поедании последним промежуточного хозяина. Оказавшись в кишечнике окончательного хозяина, финна превращается в молодого цепня. При этом головка выворачивается из пузыря и прикрепляется к стенке кишки. После этого от шейки начинают отшнуровываться молодые членики и постепенно вырастает стробила червя.

У разных видов могут быть определенные отклонения от описанной схемы, при этом промежуточное развитие может быть связано с водной средой и со сменой нескольких промежуточных хозяев, а также возможны и другие особенности.

Как мы уже говорили, все ленточные черви являются паразитами различных позвоночных животных. Для многих из них человек является окончательным или промежуточным хозяином. Общее название вызываемых ими заболеваний называется цестодозами. Наибольшее медицинское значение имеют отряды циклофиллиды (Cyclophyllidea) и псевдофиллиды (Pseudophyllidea), в которые входят большинство паразитов человека. Для лучшего понимания их патогенного значения рассмотрим циклы развития некоторых из них.

Отряд циклофиллиды (Cyclophyllidea) включает ленточных червей, головка которых снабжена четырьмя присосками, многие из них вдобавок имеют крючья. Поскольку матка у них не имеет сообщения с внешней средой, яйца выходят наружу вместе с оторвавшимися от конца стробилы члениками. В этот отряд входят многие патогенные черви - солитеры, или цепни.

Свиной солитер, или вооруженный цепень (Taenia solium), во взрослом состоянии является возбудителем заболевания тениоза, заражение финнами вызывает заболевание цистицеркоза. Эти заболевания распространены повсеместно. Половозрелая особь обитает в тонкой кишке человека и поглощает питательные вещества из химуса.

Длина стробилы достигает 2-3 метров (изредка встречаются более крупные экземпляры). Сколекс червя, кроме четырех присосок, имеет двойной венчик из 22 - 32 кутитикулярных крючьев (см. рис. 115-А, 115-Б). Диагностическими признаками гермафродитных члеников является наличие третьей доли яичника (рис. 125), а также относительно небольшое количество ответвлений матки в зрелом членике (семь - двенадцать). Длина зрелого членика превышает его ширину. Дистальные (концевые) членики отрываются от стробилы и с фекалиями выносятся наружу. Кроме того, членики способны выходить из ануса самостоятельно, после чего они некоторое время активно ползают по телу, а затем подсыхают на воздухе, лопаются и из матки во множестве высыпаются яйца с онкосферами внутри, засоряя окружающие предметы. Переносу яиц также способствуют насекомые - тараканы и особенно мухи, а также птицы.

Рис. 125. Свиной солитер, или вооруженный цепень (Taenia solium):

А - стробила: Б - скопекс; В - гермафродитная проглоттида; Г - зрелая проглоттида; 1 - крючья на скопексе; 2 - присоски; 3 - яичник; 4 - третья (добавочная) долька яичника: 5 - семенники; 6 - семяпровод; 7 - влагалище; 8 - циррусная сумка; 9 - главный ствол матки; 10 - боковые ответвления матки; 11 - тельца Мелиса; 12- желточник (по А. А. Спюсареву и соавт.)

Дальнейшее развитие паразита происходит в организме промежуточного хозяина, которым, как следует из названия паразита, главным образом является свинья. Однако, кроме диких и домашних свиней, промежуточным хозяином свиного солитера могут быть и другие позвоночные - кошки, собаки и человек (в таком случае заболевание человека называется цистицеркозом). Роясь в нечистотах, животные заглатывают яйца цепня, а в кишечнике из них выходят шестикрючные онкосферы. Человек также может проглотить яйца, не соблюдая гигиенические правила, например употребляя сырую воду. Кроме того, возможно развитие яиц у больных тениозом, т.е. носителей половозрелых особей, поскольку присутствие крупного червя в кишечнике нарушает его деятельность и иногда приводит к обратной перистальтике. Из- за этого зрелые членики могут оказаться в желудке, где они разрушаются, а из яиц освобождаются онкосферы. Заражение организма яйцами того паразита, который в нем живет, называется аутоинвазией.

Как мы уже говорили, онкосферы попадают в кровяное русло и разносятся по организму, оседая главным образом в мышцах, реже в других органах (легких, глазах, мозге и др.). Примерно через два месяца из онкосфер развиваются финны - цистицерки (рис. 126). Заражение финнами происходит при употреблении сырого или плохо обработанного финнозного мяса. В кишке окончательного хозяина головка финны выворачивается и прикрепляется к стенке органа, после чего от шейки отшнуровываются молодые проглоттиды.

Рис. 126. Цикл развития свиного солитера:

А - половозрелая форма: Б - яйцо с онкосферой во внешней среде; (В - Г) - в теле промежуточного хозяина - онкосфера (В), финна (Г); О - финна с вывернутой головкой: Е - в теле окончательного хозяина (по А. А. Слюсареву и соавт., с изменениями)

Значительно более опасно заболевание цистицеркозом, поскольку с током крови онкосферы заносятся в различные органы и развивающиеся финны вызывают мучительные боли, воспалительные процессы и могут нарушать деятельность органа (например, развитие цистицерков в глазном яблоке приводит к слепоте, а в мозге - к смерти). Ситуацию осложняет то, что удаление финн возможно только хирургическим путем.

Отряд псевдофиллиды (Pseudophyllidea) включает ленточных червей, на сколексе которых вместо округлых присосок имеются присасывательные ямки и желобки (ботридии и ботрии). Кроме них, у некоторых видов на сколексе могут присутствовать одиночные крючья. Матка сообщается с окружающей средой посредством специального отверстия, через которое яйца постепенно высыпаются из зрелого членика. Медицинское значение имеют представители семейства лентецов (Diphillobotriidae).

Широкий лентец (Diphillobothrium latum) (рис. 127) вызывает заболевание дифиллоботриоз. Ареал распространения паразита очень широк и связан с водоемами, где проходит промежуточное развитие паразита. В России природные очаги находятся в прибрежных населенных пунктах (главным образом реки Северо-Запада и Сибири, бассейн Волги и Днестра). Половозрелая особь живет в тонкой кишке человека, а также многих плотоядных млекопитающих.

Широкий лентец является одним из самых крупных гельминтов человека - длина взрослого червя может превышать 10 м. На сплющенном с боков яйцевидной формы сколексе длиной около 2,5 мм имеются две присасывательные борозды (ботрии), крючья отсутствуют. После сколекса следует длинная (около 15 мм) шейка, от которой отшнуровываются членики. Уже на расстоянии 3 - 4 см от шейки в проглоттидах начинают закладываться половые органы. В члениках, расположенных на расстоянии 60 см от шейки, происходит оплодотворение, и матка начинает заполняться яйцами. Заполненная матка образует многочисленные петли, которые выделяются в зрелом членике в виде темноокрашенной розетки. Длина зрелого членика заметно меньше его ширины, поэтому в десятиметровой стробиле может насчитываться до 4000 члеников, тогда как стробила бычьего солитера почти такой же длины состоит лишь из немногим более 1000 члеников. Через отверстие матки яйца в огромном количестве попадают в полость кишки и в последующем выносятся с фекалиями из организма хозяина. На узком конце яйца имеется крышечка. Следует отметить, что в яйце широкого лентеца отсутствует личинка (как у представителей предыдущего отряда), там находится оплодотворенная яйцеклетка — зигота, окруженная желточными клетками (рис. 128-А).

Для дальнейшего развития яйца должны попасть в воду, где продолжается личиночное развитие широкого лентеца, связанное со сменой промежуточных хозяев (рис. 128). После попадания в воду в яйце начинает развиваться личинка - корацидий, причем продолжительность процесса зависит от температуры окружающей воды (при 16°С оно длится до двух недель, а при 22 - 25°С - только шесть дней). Корацидий напоминает онкосферу (он также снабжен шестью крючьями), но покрыт ресничками (рис. 128-В) и способен медленно плавать. Через некоторое время личинку заглатывает первый промежуточный хозяин - веслоногий рачок-фильтратор (диаптомус и циклоп). В дальнейшем корацидий сбрасывает реснички, превращаясь в онкосферу, прободает стенку кишечника рачка и оказывается в полости его тела. Там личинка растет и водоизменяется в личинку следующего типа - процеркоид. Обычно это происходит на шестой - десятый день после заражения рачка (в холодной воде дольше). Сильно вытянутый в длину, процеркоид (0,5 - 0,6 мм) способен сокращаться, на его заднем конце имеется хвостовой отросток шаровидной формы с шестью крючьями (рис. 128-Е).

Рис. 128. Широкий лентец (Diphillobothrium latum). Отдельные стадии развития:

А - яйцевая капсула: Б - сформированный корацидий в лицевой капсуле (х800); В - корацидий: Г - онкосфера из полости тела Diaptomus на 4- 5-й день после заражения: Д - вытянутая в длину личинка на 6-й день после заражения; Е - циклоп с процеркоидом и двумя онкосферами в полости тела (х100); Ж - процеркоид (х450): З - плероцеркоид из мышц рыбы (х10); 1 - синтициальный ресничный эпителий: 2 - крючки; 3 - вдавление переднего конца процеркоида; 4 - железистые клетки; 5 - известковое тельце; 6 - хвостовой придаток процеркоида; 7 - процеркоид; в- онкосферы; 9 - ботрий (А, В-из Скрябина и Шульца, Г -Ж - из Розена)

Дальнейшее развитие личинки широкого лентеца возможно только в организме второго промежуточного хозяина, которым является рыба, проглотившая зараженного рачка. В ее пищеварительном тракте ткани рачка перевариваются, а процеркоид остается невредимым. Он мигрирует из кишечника рыбы в ее мышцы и там превращается в следующую личинку - плероцеркоида, имеющего вид уплощенного белого червячка. Его тело покрыто складками и не расчленено, на переднем конце имеются две ботрии. Плероцеркоиды не погибают, если зараженную им рыбу съест другая рыба, - он попросту осядет в его мышцах и во внутренних органах. Таким образом хищные рыбы (которые собственно рачками не питаются) в течение своей жизни могут накопить значительное количество плероциркоидов. Особенно часто зараженными оказываются щуки, налимы и судаки, реже - окуни и ерши.

Заражение окончательного хозяина плероцеркоидами происходит при употреблении в пищу сырой или плохо обработанной термически (непроваренной или непрожаренной), а также непросоленной рыбы или икры. Будучи проглоченным, плероцеркоид прикрепляется к стенкам тонкой кишки с помощью ботрий и вырастает в половозрелую особь.

Крупные размеры червя, потребляющего большое количество пищи, ведут к истощению организма хозяина, а клубки стробилы - к кишечной непроходимости, его ботрии, посредством которых сколекс присасывается к стенке кишки, повреждают слизистую оболочку. Кроме того, широкий лентец вызывает дисбактериоз, что, в свою очередь, приводит к нарушениям всасывания витаминов группы В (червь активно поглощает из полости кишки витамин В19) и последующей анемии.

Вопросы для самоконтроля и повторения

1. Каково строение кожно-мускульного мешка плоских червей?

2. Как функционирует протонефридий?

3. Как организована нервная система плоских червей?

4. Как происходит развитие сосальщиков?

5. Какие виды сосальщиков паразитируют на человеке? Опишите их жизненные циклы.

6. Из каких частей состоит тело ленточных червей?

7. Чем отличается строение сколекса разных цестод?

8. Какие стадии развития проходят членики стробилы?

9. Какие приспособления имеются у сосальщиков и ленточных червей к паразитическому образу жизни?

10. Какие виды ленточных червей паразитируют на человеке? Как происходит их развитие?