Размер, форма и окраска зрелых семян различных цветковых растений чрезвычайно разнообразна. Если семена кокосовой пальмы очень велики, то у орхидей они могут быть вообще не различимы невооруженным глазом (их размер исчисляется микрометрами). Чаще всего семена имеют округлую форму, что вполне целесообразно, поскольку именно сфера дает оптимально малую поверхность при наибольшем объеме. Реже встречаются вытянутые или уплощенные семена.

Снаружи семя покрыто достаточно прочной семенной кожурой, которая отграничивает зародыш и запасные вещества от окружающей среды и обеспечивает защиту от различного рода внешних повреждений. У большинства покрытосеменных поверхность кожуры гладкая, но нередко она образует различные утолщения, борозды или выросты (шипы, крылья и пр.). У некоторых (например, у хлопчатника) семена покрыты волосками.

По характерной структуре покровов семени можно определить систематическое положение исследуемого растения.

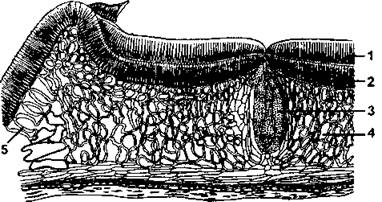

Над кожурой располагается кутикула, толщина которой у разных видов неодинакова. Часто снаружи имеется восковой слой, поэтому семена могут быть блестящими. Это становится заметным, если потереть сухой тряпочкой семя фасоли. На месте прикрепления к семени фуникулюса остается шершавый след - рубчик (рис. 325), который имеет различные очертания, размеры и цвет, что также является видовым признаком. Напоминаем, что фуникулюс, или семяножка, соединяет семязачаток с родительским спорофитом, и через него питательные вещества поступают сначала в семязачаток, а после его оплодотворения - в развивающееся семя. Вблизи рубчика находится микропилярное отверстие (его еще называют семявход), которое происходит из микропиле семязачатка. Через него в семя поступает вода в процессе прорастания семени. Но случается, что отверстие микропиле полностью зарастает. Кроме того, рядом с отверстием находится кончик зародышевого корешка.

Рис. 325. Поперечный разрез рубчика семени сои:

1 - верхний палисадный эпидермис: 2 - нижний палисадный эпидермис; 3 - трахеидный остров; 4 - астероидная ткань: 5 - гиподерма (по В. Г. Александрову)

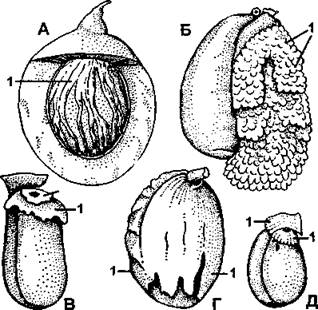

У многих растений наружный интегумент может разрастаться, образуя ариллоид, или ложный ариллус (рис. 326). От него следует отличать настоящий ариллус (лат. arillus - сушеный виноград), или присемянник, происхождение которого не связано с семязачатком (рис. 327). В отличие от ариллоидов, ариллусы формируются в области рубчика и, покрывая большую или меньшую часть семени, не срастаются с семенной кожурой, естественно, за исключением области рубчика.

Рис. 326. Некоторые типы ариллоидов:

А - у зрелого плода миристики душистой, или мускатного ореха (Myristica fragrans);

В - у семени копытня канадского (Asarum canadense):

В - у семязачатка кпузии желтой (Clusia flava); Г-у зрелого семязачатка того же растения;

Д - у молодого семязачатка бересклета широколистного (Euonymus latifolia):

1 - ариллоид (по А. П. Меликяну и соавт.)

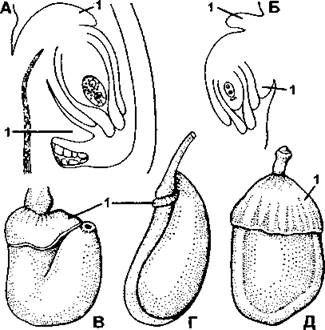

Рис. 327. Настоящие ариллусы:

А и Б - заложение и развитие ариллусов у семязачатка булбины однолетней (Bulbina annua):

В - ариллус в раскрывшемся цветке гиббертии вьющейся (Hibbertia volubilis):

Г - заложение ариллуса у пассифлоры трехлопастной (Passiflora triloba):

Д - зрелый ариллус у того же растения: 1 - ариллус (по А. П. Меликяну и соавт.)

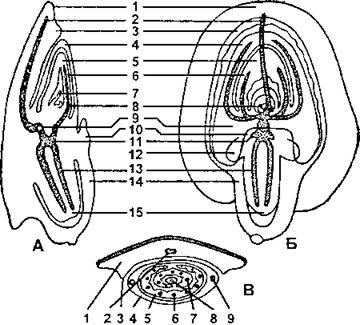

Обычно зрелое семя содержит хорошо развитый зародыш со всеми зачатками вегетативных органов: зародышевый корешок (или точка роста корня), семядоли, подсемядольное колено - гипокотиль (участок зародыша от семядолей до корешка), зародышевый побег (зародышевая почечка). У некоторых растений зародыш может быть более дифференцированным. Например, у злаков в зародыше образуются пара добавочных корешков и листовые примордии (рис. 328). У других (в частности, у многих эпифитов и паразитов), напротив, зародыши дифференцированы в меньшей степени. Так, у зародыша паразитического растения заразихи вообще отсутствуют зародышевый корешок и семядоли. А у орхидей зародыш представляет собой скопление недифференцированных меристем. Однако у всех семян с недоразвитым зародышем к моменту прорастания он быстро растет и развивается, и у зародыша формируются все присущие ему зачатки вегетативных органов.

Рис. 328. Схема строения зародыша пшеницы и проваскулярной меристемы в различных плоскостях:

А - спинно-брюшной срез;

Б – брюшной;

В - поперечный;

1 - щиток; 2 - проваскулярный пучок, идущий в щитке; 3 - брюшная чешуйка-лигула; 4 - колеоптиль; 5 - первый лист почечки; 6 - проваскулярный пучок первого листа почечки: 7 - второй зачаточный лист почечки; 8 - точка роста; 9 - прозаскулярные пучки колеоптиля и место присоединения их к проваскулярному пучку щитка; 10 - эпибласт; 11 - узел; 12- первая пара добавочных зародышевых корешков; 13 - проваскулярная система центрального корешка; 14 - колеориза; 15 - центральный зародышевый корешок (по Яковлеву)

Форма зародыша в семени может быть самой разнообразной: прямая, согнутая, подковообразная, спиралевидная, кольцевая и др. Он может располагаться в центре семени или на его периферии. Однако в любом случае кончик зародышевого корешка всегда находится вблизи отверстия микропиле, через которое он первым выходит из семени при его прорастании.

Внутреннее строение зрелого семени во многом зависит от числа семядолей и от наличия эндосперма. У разных цветковых растений семена могут содержать четко различимый эндосперм или не иметь его (см. рис. 319, 320). Эндосперм хорошо развит в семенах злаков, у которых он занимает значительную часть. Поверхность эндосперма, прилежащая к семенной кожуре, обычно гладкая, но у пальм и некоторых других семейств на поверхности образуются складки, совпадающие со складками семенной кожуры. У злаков сохраняется только одна семядоля (поэтому их относят к классу однодольных покрытосеменных), которая называется щитком. В семени щиток отделяет зародыш от эндосперма, в ходе прорастания он всасывает из эндосперма питательные вещества и передает их зародышу.

Семена с эндоспермом обычно имеют очень крупные семядоли, занимающие большую часть семени. Именно в семядолях у таких растений откладываются запасные вещества.

Зрелое сухое семя большинства растений какое-то время находится в состоянии покоя, в течение которого оно не прорастает. Способность прорастать у разных семян сохраняется неодинаковое время. Раньше всех теряют всхожесть семена тех растений, у которых период покоя перед прорастанием непродолжителен (ива, серебристый клен и др.), у них семена сохраняют жизнеспособность в течение нескольких недель или даже дней. Сухие семена других растений могут сохранять всхожесть весьма значительное время. В литературе сообщалось об успешной попытке прорастить семена лотоса, извлеченные из торфяника в Маньчжурии, в котором они пролежали по первоначальной оценке 200 лет, а согласно более точному радиоизотопному анализу - 1000 лет! Но абсолютпый рекорд из известных случаев принадлежит семенам люпина, которые сохранили жизнеспособность, будучи извлеченными из ледника Аляски, где они пролежали 10000 лет!