Клеточные и физико-химические механизмы наследственности и изменчивости универсальны для всех живых существ, включая человека. Установлена определенная зависимость жизнеспособности индивидуума от особенностей его генотипа. Большую часть своей истории человечество было совокупностью более или менее изолированных в репродуктивном отношении относительно малочисленных групп. Вплоть до настоящего времени сохраняются изоляты. В отдельные исторические периоды происходили миграции значительных масс людей. Они сопровождались объединением ранее разобщенных групп, освоением новых территорий со своими климатогеографическими условиями. В настоящее время миграции населения усилились в связи с ростом численности людей, совершенствованием средств транспорта, неравномерным развитием экономики. Благодаря отмеченному генофонды популяций людей испытывали ранее и продолжают испытывать действие элементарных эволюционных факторов. Социальность человека вносит в это действие определенную специфику.

12.2.1. Мутационный процесс

Мутационный процесс у человека сходен с таковым у других организмов по всем основным показателям - средней частоте мутирования на локус или геном за поколение, генетикофизиологическим характеристикам мутаций, наличию антимутационных барьеров. Это совпадение неслучайно. Основные характеристики спонтанного мутагенеза формировались на начальных этапах эволюции жизни под действием таких постоянных факторов, как ультрафиолетовое и иные виды излучения, температура, определенная химическая среда.

Хотя оценка частоты возникновения мутаций у людей встречает серьезные трудности, некоторые подходы к получению таких данных имеются. Согласно одному из них, максимальная определяемая вероятность новой мутации составляла 2,24х10-5 на один локус в поколении.

В настоящее время давление мутационного процесса на генофонд человечества, по-видимому, усиливается благодаря росту индуцированных мутаций. Их причиной нередко служат факторы, возникающие в связи с производственной деятельностью человека в условиях научнотехнической революции, например ионизирующее излучение. Подсчет прироста количества мутаций сверх фоновых значений встречается с теми же трудностями, о которых шла речь выше. Согласно ориентировочным данным, доза в 1 Гр (грей), получаемая при низком уровне радиации мужчинами, индуцирует от 1000 до 2000 мутаций с серьезными фенотипическими последствиями на каждый миллион живых новорожденных. У женщин эта цифра ниже - 900.

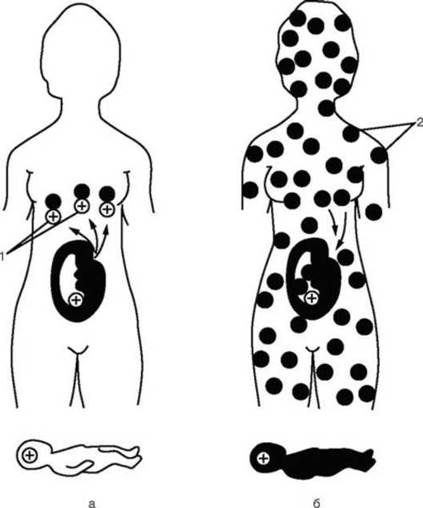

Мутагенные факторы индуцируют мутации как в половых, так и в соматических клетках. В последнем случае результат может состоять в повышении частоты определенных заболеваний, прежде всего злокачественных опухолей. В отношении ионизирующих излучений, в частности, это лейкозы. Далее идут рак молочной железы и щитовидной железы (рис. 12.1).

Рис. 12.1. Относительная среднестатистическая вероятность заболевания раком после однократного равномерного облучения тела дозой в 0,01 Гр в популяции людей, переживших атомную бомбардировку: 1 - лейкозы; 2 - все другие виды раковых заболеваний

12.2.2. Популяционные волны

Численность населения планеты за обозримый исторический период в целом значительно возросла. В эпоху неолита (10-6 тыс. лет назад) число людей было равно примерно 5 млн, в период появления городов (4,5-3,5 тыс. лет назад) - 20-40 млн, во времена Римской империи к началу новой эры - 200 млн, к 1600 г. - 500 млн, в 1800 г. - 1 млрд, в настоящее время - более 6 млрд. Представляя общую тенденцию в истории человечества, эти данные указывают также на изменение во времени темпов прироста народонаселения. Этот показатель, однако, изменялся в историческом развитии неравномерно.

Моменты ускорения прироста численности людей совпадают с важнейшими достижениями человечества - развитием земледелия примерно 8000 лет назад, началом индустриализации, эрой научно-технической революции. Важное следствие увеличения темпа прироста - изменение плотности населения. Так, в эпоху охотников и собирателей (3020 тыс. лет назад) она составляла менее 1 человека на 3 км2, в век бронзы и железа (4-3 тыс. лет назад) - 10 человек, в настоящее время - от 4 до 900-1200 человек на 3 км2. Даже сейчас 50% населения размещаются всего на 5% площади обитаемой суши. Крайне неравномерное распределение людей на Земном шаре имело место на любом этапе развития человечества. Ускорение роста численности при ограниченности заселяемой территории способствует усилению миграций.

На фоне общей тенденции к повышению численности людей имели место отдельные снижения этого показателя (рис. 12-2). Причиной снижения, отраженного на диаграмме динамики населения планеты, была эпидемия чумы с большой смертностью, которая в средние века распространилась на значительные территории. Предполагают, что сокращение численности людей на территории Европы происходило также в начале каменного века. Причина состояла в уничтожении племенами, освоившими технику коллективной охоты, основного источника пищи - крупных травоядных животных. Заметные колебания численности на ограниченных территориях происходили вследствие, например, особо опасных инфекций. Они были закономерными явлениями в жизни целых народов еще в начале прошлого столетия (рис. 12.3). Периодические колебания численности людей на обширных или ограниченных территориях, изменяя плотность населения и вызывая миграции, влияли на состояние генофондов человеческих популяций.

12.2.3. Изоляция

Человеческое общество длительно развивалось как совокупность изолированных производственных коллективов, внутри которых в основном и совершались браки. Природа изоляционных барьеров между популяциями людей разнообразна. В ранней истории человечества важное место принадлежало, по-видимому, географической изоляции.

Рис. 12.2. Сокращение численности людей в Средние века в связи с эпидемией чумы

В человеческом обществе встречаются специфические формы изоляции, зависящие от разнообразия культур, экономических укладов, религиозных и морально-этических установок.

Фактор изоляции оказывал влияние на генофонды популяций людей. Длительным проживанием в состоянии относительной культурной и географической изоляции объясняют, например, некоторые антропологические особенности представителей малых народностей: своеобразный рельеф ушной раковины бушменов, большая ширина нижнечелюстного диаметра коряков и ительменов, исключительное развитие бороды айнов. Среди горных таджиков, проживающих в одном районе, выделены группы с разным соотношением индивидуумов по антигенам эритроцитов системы АВ0. Причина различий - изолированность от главных перевальных путей сообщения.

Рис. 12.3. Смертность от чумы в Индии по годам (1898-1922)

Сохранению высокого уровня генетической изоляции двух популяций, существующих на одной территории, способствуют отличия по физическим признакам или образу жизни. Однако такие барьеры со временем ослабевают. Об этом свидетельствует судьба популяций белых и негров в США и Бразилии. К настоящему времени доля генов от белых составляет у американских негров 25%, а у бразильских - 40%. Между двумя генетически различающимися популяциями, разделенными географически, иногда вклиниваются другие популяции, через которые и происходит обмен генами. В таких случаях наблюдается градиент признака. Так, частота аллеля группы крови В в Европе постепенно повышается с запада на восток (рис. 12.4). У коренного населения Пиренейского полуострова этот ген практически отсутствует, тогда как в районе Астрахани его частота достигает 30%.

Рис. 12.4. Градиент распределения аллеля В системы группы АВ0 в Европе

Это может объясняться массовой миграцией кочевого населения центрально-азиатского происхождения, в популяциях которого антиген В встречается с высокой частотой, на территорию Восточной и Центральной Европы в XII-XIII вв. н.э. Большая часть населения Западной Европы не имела тесных контактов с мигрантами из Азии и поэтому частота аллеля В их популяциях остается крайне низкой.

В настоящее время круг возможных браков неуклонно расширяется. Разрушение многовековых изоляционных барьеров - процесс, по-видимому, необратимый.

12.2.4. Генетико-автоматические процессы

Предположительно, в палеолите человеческие популяции состояли из нескольких сотен индивидуумов. Всего одно-два столетия тому назад люди жили преимущественно поселениями в 25-35 домов. Вплоть до самого последнего времени число индивидуумов в отдельных популяциях, непосредственно участвующих в размножении, редко превышало 400-3500 человек. Причины географического, экономического, расового, религиозного, культурного порядка ограничивали брачные связи масштабами определенного района, племени, поселения, секты. Высокая степень репродуктивной изоляции малочисленных человеческих популяций на протяжении многих поколений создавала благоприятные условия для дрейфа генов.

Генетико-автоматические процессы, или дрейф генов, приводят к сглаживанию изменчивости внутри группы и появлению случайных, не связанных с отбором различий между изолятами. Именно это выявили наблюдения за особенностями фенотипов малочисленных групп населения в условиях, например, географической изоляции. Так, среди жителей Памира резус- отрицательные индивидуумы встречаются в 2-3 раза реже, чем в Европе. В большинстве кишлаков такие люди составляют 3-5% популяции. В некоторых изолированных селениях, однако, их насчитывается до 15%, т.е. примерно как в европейской популяции.

В крови человека имеются гаптоглобины, которые связывают свободный гемоглобин после разрушения эритроцитов, чем предотвращают его выведение из организма. Синтез гаптоглобина Нр1-1 контролируется геном Нр1. Частота этого гена у представителей двух соседних племен на Севере Южной Америки составляет 0,205 и 0,895, отличаясь более чем в 4 раза.

Примером действия дрейфа генов в человеческих популяциях служит эффект родоначальника. Он возникает, когда несколько семей порывают с родительской популяцией и создают новую на другой территории. Такая популяция обычно поддерживает высокий уровень брачной изоляции. Это способствует случайному закреплению в ее генофонде одних аллелей и утрате других. В результате частота очень редкого алле-ля может стать значительной.

Хорошо известна ситуация в изолированной популяции пенсильванских амишей - религиозной общине немцев, переселившихся в США из Эльзаса и северной Швейцарии в середине XVIII в. В настоящее время община насчитывает более чем 30 000 человек и постепенно расселяется за пределы Пенсильвании, однако строго сохраняет генетическую изоляцию. Так, члены религиозной секты амишей в округе Ланкастер, насчитывавшей к середине XIX века примерно 8000 человек, являются потомками только двенадцати семей, и поэтому за время их существования в Америке все они уже давно стали близкими родственниками. В быту они используют диалект немецкого языка, на котором общались их предки. Религиозные запреты не позволяют им предохраняться от беременности, и поэтому большинство их семей многодетны. Очевидно, среди членов первых семей, основавших популяцию, находились носители рецессивных мутантных аллелей - «родоначальники» соответствующих фенотипов.

За счет генетико-автоматических процессов в популяции амишей накопилось большое количество редких рецессивных аллелей, которые в гомозиготном состоянии постоянно проявляются с большой частотой практически во всех семьях в виде разнообразных наследственных заболеваний. Всего известно 16 таких заболеваний, но 2 из них - особая форма карликовости, сопровождающаяся полидактилией и тяжелой умственной отсталостью, а также «болезнь кленового сиропа» описаны только в популяции амишей и больше нигде не встречаются. Оба заболевания наследуются аутосомно-рецессивно. Последнее заболевание представляет собой серьезное нарушение функции почек и углеводного обмена, при котором часть продуктов аномального метаболизма углеводов выделяется с мочой, приобретающей в результате специфический запах. Интересно, что в дочерних популяциях амишей, расселившихся в штатах Огайо и Индиана, карликовость, сопровождающаяся полидактилией, не встречается. Таким образом, в малых изолированных популяциях редкие рецессивные аллели, резко снижающие жизнеспособность, имеют тенденции не только к накоплению, но и к исчезновению. Это объясняется тем, что генотипы всех членов вновь возникшего изолята малых размеров случайно могут оказаться лишенными соответствующих редких рецессивных аллелей. Вероятно, крайне низкая частота встречаемости фенилкетонурии, одного из самых известных наследственных заболеваний аутосомно-рецессивной природы, у евреев-ашкенази и финнов обусловлена именно этой причиной.

В XVIII в. из Германии в США иммигрировало 27 семей, основавших в штате Пенсильвания секту дункеров. За 200-летний период существования в условиях жесткой брачной изоляции генофонд популяции дункеров изменился в сравнении с генофондом населения Рейнской области Германии, из которой они произошли. При этом степень различий во времени увеличивалась. У лиц в возрасте 55 лет и выше частоты аллелей системы групп крови MN ближе к цифрам, типичным для населения Рейнской области, чем у лиц в возрасте 28-55 лет. В возрастной группе 3-27 лет сдвиг достигает еще больших значений (табл. 12.2).

Таблица 12.2. Прогрессивное изменение концентрации аллелей системы групп крови MN в популяции дункеров

|

Возраст членов изолята, лет |

Концентрация аллеля |

Концентрация аллеля LN |

|

Более 55 |

0,55 |

0,45 |

|

От 28 до 55 |

0,66 |

0,34 |

|

От 3 до 27 |

0,735 |

0,265 |

Рост среди дункеров числа лиц с группой крови М и снижение - с группой крови N нельзя объяснить действием отбора, так как направление изменений не совпадает с таковым в целом для населения штата Пенсильвания. В пользу дрейфа генов говорит также то, что в генофонде американских дункеров увеличилась концентрация аллелей, контролирующих развитие заведомо биологически нейтральных признаков, например оволосения средней фаланги пальцев, способности отставлять большой палец кисти (рис. 12.5).

На территории нашей страны малые изолированные популяции имеются в областях традиционного расселения малочисленных народностей Севера, Приамурья и в высокогорных районах Северного Кавказа. Так, на территории Дагестана, в малых популяциях, населенных людьми разной этнической и конфессиональной принадлежности, встречаются с разной частотой многочисленные формы гемоглобинопатий: серповид-ноклеточная анемия, различные формы талассемий, гемоглобинопатии С, D, E, наследственное персистирование фетального гемоглобина и т.д.

На протяжении большей части истории человечества дрейф генов оказывал влияние на генофонды популяций людей. Так, многие особенности узкоместных типов в пределах арктической, байкальской, центрально-азиатской, уральской групп населения Сибири, айнов Курильских островов, индейцев Огненной Земли являются, по-видимому, результатом генетикоавтоматических процессов в условиях изоляции малочисленных коллективов. Эти процессы, однако, не имели решающего значения в эволюции человека.

Рис. 12-5. Распространение нейтральных признаков в изоляте дункеров штата Пенсильвания: а - рост волос на средней фаланге пальцев кисти; б - способность отставлять большой палец кисти

Последствия дрейфа генов, представляющие интерес для медицины, заключаются в неравномерном распределении по группам населения Земного шара некоторых наследственных заболеваний. Так, изоляцией и дрейфом генов объясняется, по-видимому, относительно высокая частота церебромакулярной дегенерации в Квебеке и Ньюфаундленде, детского цистиноза во Франции, алкаптонурии в Чехии, одного из типов порфирии среди европеоидного населения в Южной Америке, адреногенитального синдрома у эскимосов. Эти же факторы могли быть причиной низкой частоты фенилкетонурии у финнов и евреев-ашкенази.

Изменение генетического состава популяции вследствие генетико-автоматических процессов приводит к гомозиготизации индивидуумов. При этом чаще фенотипические последствия оказываются неблагоприятными. Вместе с тем следует помнить, что возможно образование и благоприятных комбинаций аллелей. В качестве примера рассмотрим родословные Тутанхамона (рис. 12.6) и Клеопатры VII (рис. 12.7), в которых близкородственные браки были правилом на протяжении многих поколений.

Тутанхамон умер в возрасте 18 лет. Анализ его изображения в детском возрасте и подписи к этому изображению позволяют предположить, что он страдал генетическим заболеванием - целиакией, которая проявляется в изменении слизистой оболочки кишечника, исключающем всасывание продуктов переваривания клейковины. Тутанхамон родился от брака Аменофиса III и Синтамоне, которая была дочерью Аменофиса III. Таким образом, мать фараона была его сводной сестрой. В могильном склепе Тутанхамона обнаружены мумии двух, по всей видимости, мертворожденных, детей от брака с Анкесенамон, его племянницей. Первая жена фараона была или его сестрой, или дочерью. Брат Тутанхамона Аменофис IV предположительно страдал болезнью Фрелиха и умер в 25-26 лет. Его дети от браков с Нефертити и Анкесенамон (его дочерью) были бесплодны. С другой стороны, известная своим умом и красотой Клеопатра VII была рождена в браке сына Птоломея X и его родной сестры, которому предшествовали кровнородственные браки на протяжении по крайней мере шести поколений. Это можно объяснить тем, что при постоянных кровнородственных браках на протяжении многих поколений несостоятельные в генетическом отношении эмбрионы и плоды гибнут задолго до завершения развития, а часто - уже на стадии зиготы. Поэтому эмбрионы с нормальным сочетанием генов в генотипе имеют высокие шансы выжить и благополучно завершить внутриутробное развитие.

Рис. 12.6. Родословная фараона XVIII династии Тутанхамона

12.2.5. Естественный отбор

В процессе видообразования естественный отбор переводит случайную индивидуальную изменчивость в биологически полезную групповую - популяционную, видовую. Стабилизирующая его форма сохраняет «удачные» комбинации аллелей от предшествующих этапов эволюции. Отбор поддерживает также состояние генетического полиморфизма. Смена биологических факторов исторического развития социальными привела к тому, что в человеческих популяциях отбор утратил функцию видообразования. За ним сохранились функции стабилизации генофонда и поддержания наследственного разнообразия.

В пользу действия стабилизирующей формы естественного отбора говорит, например, большая смертность среди недоношенных и переношенных новорожденных по сравнению с доношенными. Направление отбора среди таких детей зависит, по-видимому, от снижения общей жизнеспособности. Отрицательный отбор по одному локусу можно проиллюстрировать на примере системы групп крови «резус» (Rh).

Рис. 12.7. Родословная Клеопатры VII

Около 85% населения Европы имеет в эритроцитах антиген Rh и образует группу Rh- положительных индивидуумов. Остальные люди из европейской популяции лишены этого антигена и являются Rh-отрицательными. Синтез антигена Rh контролируется доминантным аллелем D и происходит у лиц с генотипами DD и Dd. Резус-отрицательные люди - рецессивные гомозиготы (dd). При беременности Rh-отрицательной женщины (dd) Rh-положительным плодом (мужчина DD или Dd, плод Dd) при нарушении целостности плаценты в родах Rh-положительные эритроциты плода проникают в организм матери и иммунизируют его (рис. 12-8). При последующей беременности Rh-положительным плодом (Dd) анти Rh антитела проникают через плаценту в организм плода и разрушают его эритроциты. Развивается гемолитическая болезнь новорожденного, ведущий симптом которой - тяжелая анемия.

В настоящее время медицина располагает способами борьбы с этой формой патологии в виде быстрого переливания младенцу Rh-отрицательной крови или введения анти-Rh-антител для предотвращения иммунизации матери. В отсутствие медицинской помощи новорожденный с гемолитической болезнью нередко погибал. При Rh-отрицательном фенотипе матери Rh- положительный плод всегда гетерозиготен (Dd). Это означает, что со смертью такого индивидуума из генофонда популяции, к которой он принадлежит, удаляется равное количество доминантных и рецессивных аллелей локуса «резус». Отбор в данном случае направлен против гетерозигот. При неравенстве исходных частот, удаляемых из генофонда аллелей, такой отбор приводит к постепенному снижению доли более редкого из них. В европейской популяции это рецессивный аллель d. Подсчитано, что снижение его доли с 15 до 1% путем отбора против гетерозигот потребует 600 поколений, или около 15 000 лет.

Рис. 12.8. Генетическая основа резус-конфликта: а - первая беременность; б - вторая беременность; 1 - резус-антигены; 2 - антитела к резус-антигену

Под действием отбора находятся аллели, контролирующие синтез антигенов системы групп крови AB0. Об этом свидетельствует снижение против ожидаемого числа детей в АВ0- несовместимых браках женщин 0-группы с мужчинами А, В или АВ-групп (табл. 12.3).

Таблица 12.3. Влияние АВ0-несовместимости на плодовитость и эмбриогенез

|

Показатель |

АВО-совместимые |

АВО-несовместимые |

|

Число обследованных семей Выкидыши, % Бездетные браки, % Среднее число детей на одну мать |

812 10,3 9,8 2,6 |

617 15,3 18,2 2,2 |

Особенность отбора по локусам группоспецифичных антигенов эритроцитов, таких, как «резус» или АВ0, заключается в том, что он действует на уровне зиготы или ранних стадий эмбриогенеза. Замечено, что в браках, где мать и отец несовместимы по фактору «резус», число детей с гемолитической болезнью меньше ожидаемого. Так, среди белого населения США Rh- отрицательные люди составляют примерно 16%. В такой популяции частота аллеля d равна 40%, а вероятность развития гемолитической болезни при случайном подборе брачных пар - 9%. На самом деле частота этой болезни составляет 1:150-1:200. Один из факторов снижения - одновременная несовместимость родителей по локусу АВ0. В этом случае Rh-положительные эритроциты плода, попавшие в организм матери, разрушаются, и иммунизации не происходит. Отрицательный отбор действует в большинстве популяций людей по аллелям аномальных гемоглобинов. Его особая жесткость обусловлена тем, что он направлен против гомозигот. Ребенок, умирающий, например, от серповидноклеточной анемии, гомозиготен по аллелю S. Каждая такая смерть устраняет из генофонда популяции аллели одного вида. Это приводит к сравнительно быстрому снижению изменчивости по соответствующему локусу. Во многих популяциях людей частота аллелей аномальных гемоглобинов, в том числе и S, не превышает 1%.

Высокая частота аллелей таких аномальных гемоглобинов, как S, С, D, Е, в некоторых районах планеты иллюстрирует действие естественного отбора по поддержанию в человеческих популяциях состояния балансированного генетического полиморфизма. Отрицательный отбор в отношении аллеля S перекрывается мощным положительным отбором гетерозигот HbAHbS благодаря высокой жизнеспособности последних в очагах тропической малярии (рис. 12.9).

Исследования в Уганде показали, что количество возбудителей в 1 мл крови зависит от генотипа ребенка и составляет до 10 тыс. у HbSHbS, до 160 тыс. у HbAHbS и до 800 тыс. у НbАНbА. В Северной Греции обследовали 48 семей, в которых наблюдались и серповидноклеточность, и малярия. Среди братьев и сестер, больных серповидноклеточной анемией, болело малярией 16 из 25 с генотипами НbАНbА и 1 из 23 с генотипами HbAHbS. Это объясняется тем, что аномальные эритроциты как у гомо-, так и у гетерозигот (см. рис. 12.9) разрушаются быстрее, чем нормальные, и это стимулирует ускоренный гемопоэз, при котором возбудите-

Рис. 12.9. Совпадение распространения в Старом Свете аллеля серповидноклеточности (а) и тропической малярии (б)

Рис. 12.9. Окончание: в - форма эритроцитов при сер-повидноклеточной анемии ли малярии не успевают завершить свой цикл развития, так и тем, что S-гемоглобин неблагоприятен для паразита.

Таким образом, нормальные люди болеют в 13 раз чаще, чем индивидуумы с аномальным генотипом. Устранение фактора контротбора приводит к снижению частоты аллеля серповидноклеточности. Этой причиной, действующей на протяжении уже нескольких столетий наряду с метизацией, объясняют относительно низкую частоту гетерозигот HbAHbS среди афроамериканцев (8-9%) в сравнении с африканцами (около 20%).

В приведенных примерах действию отрицательного отбора, снижающего в генофондах некоторых популяций людей концентрацию определенных аллелей, противостоят контротборы, которые поддерживают частоту этих аллелей на достаточно высоком уровне. Результатом наложения многочисленных и разнонаправленных векторов отбора становится формирование и поддерживание генофондов популяций в состоянии, обеспечивающем возникновение в каждом поколении генотипов достаточной приспособленности с учетом местных условий. Благодаря социально-экономическим преобразованиям, успехам лечебной и особенно профилактической медицины влияние отбора на генетический состав популяций людей прогрессивно снижается.