Термины и понятия непрямое и прямое развитие; личинка; метаморфоз; рост; половое созревание.

Постэмбриональное развитие. в постэмбриональном периоде развития завершается формирование органов тела, происходит половое созревание, размножение, наступает старение и смерть организма.

Рис. 89. Метаморфоз лягушки — типичный пример непрямого развития.

Все настоящие многоклеточные организмы по типу постэмбрионального развития можно разделить на две группы — с прямым и непрямым типом развития.

Непрямое развитие встречается только у многоклеточных животных. Это те случаи, когда из яйца появляется личинка — зародыш, который по своему строению существенно отличается от взрослых особей, но уже способен самостоятельно питаться. Личинка всегда устроена проще и размерами обычно меньше взрослого организма, внешне она похожа на своих далёких предков (вспомните: например, личинка лягушки — головастик — похожа на небольшую рыбку). У неё есть особые личиночные органы, а потому она может вести совершенно иной образ жизни, чем зрелые особи своего вида. У неё нет даже зачаточных половых органов, по которым можно установить, в кого она разовьётся — в самку или самца.

Обязательным условием непрямого развития является наличие метаморфозов (от греч. метаморфосис — превращение) — глубоких преобразований организма, происходящих в течение постэмбрионального периода жизни. У животных этот процесс затрагивает не какие-то отдельные части тела, а организм в целом (рис. 89). В процессе развития личиночные органы исчезают, а их место занимают органы, свойственные взрослому животному.

У растений также могут происходить метаморфозы. Это не только различные видоизменения органов под воздействием окружающей среды, например, отмирание наземной части побега в жаркий или холодный период и временное превращение растения в луковицу или корневище, но и метаморфозы органов со сменой их форм и функций. Так, в процессе индивидуального развития у некоторых видов побеги могут превращаться либо в листья, либо в колючки. Характер метаморфоза растений определяют условия окружающей среды. Кроме того, он не затрагивает, как у животных, организм в целом. Именно поэтому в постэмбриональном развитии растений, даже несмотря на наличие у них метаморфозов, не выделяют личиночных стадий.

Личиночное развитие встречается в большинстве групп животных (губок, членистоногих, червей, моллюсков, костистых рыб, земноводных и др.), причём это никак не обусловлено тем, в какой среде — водной или сухопутной — живут особи этих видов во взрослом состоянии.

Почему в своём развитии многие животные обязательно проходят личиночную стадию? Считается, что это связано с дефицитом питательных веществ, которых не хватает в яйце для завершения зародышевого развития. В результате детёныши появляются на свет недоразвитыми, по сути, будучи ещё зародышами. Такое объяснение подтверждается сравнением размеров яиц позвоночных с личиночными стадиями развития (костистые рыбы и земноводные) с яйцами рептилий и птиц, у которых такие стадии отсутствуют. У самок рептилий и птиц яйца огромны (вспомните, какие клетки самые большие) и богаты желтком, которого хватает для полноценного развития зародыша. У рыб же и земноводных яйца (икра) небольшие, запасательных веществ в них не очень много. Гигантские яйцеклетки свойственны ещё одним безличиночным животным — хрящевым рыбам. Личинки не встречаются и у живородящих животных (некоторых акул, морских змей, млекопитающих и ряда других). Очевидно, у этих видов материнский организм обладает достаточными ресурсами для того, чтобы их потомство завершило зародышевое развитие внутриутробно.

Важным преимуществом личиночного развития считают то обстоятельство, что зачастую личинки и взрослые особи обитают в разных средах (вспомните: в воде происходит развитие крылатых насекомых: стрекоз, подёнок, комаров, слепней и многих других). Считается, что таким образом устраняется конкуренция между собой особей одного вида за пищевые ресурсы.

Личинки бывают настолько не похожи на взрослые формы, что вначале их часто описывали как представителей разных родов, отрядов, классов и даже типов царства животных (рис. 90). С тех юр многие личинки сохранили свои собственные названия: наяда в древнегреческой мифологии - нимфа лесных ручьёв) - личинка стрекозы, пескоройка - личинка миноги, живущая в норах, вырытых в иле; трохофоры (от греч. трохос - колесо и форос — несущий) - свободно плавающие личинки некоторых групп моллюсков и кольчатых червей; науплиусы (от греч. науплиус - животное с панцирем) - ранние личинки многих ракообразных; лептоцефал (по лат. короткоголов) - личинка угря, для которой характерно совершенно прозрачное тело и другие.

Рис. 90. Разнообразные личинки: а—стрекозы; б — бабочки; в — многощетинкового червя; г— омара.

Прямое развитие — это тип развития, при котором новорождённый или вылупившийся из яйца организм по своему строению не отличается от взрослого организма, поскольку у него нет специфических органов или структур, но неполовозрелый и имеет меньшие размеры. Дальнейшее его развитие связано с ростом и половым созреванием. Прямой тип развития характерен для самых высокоорганизованных групп позвоночных (пресмыкающихся, птиц и млекопитающих), а также отдельных представителей других групп царства животных: реснитчатым и малощетинковым червям, пиявкам, некоторым брюхоногим моллюскам и паукам (вспомните, у каких животных встречается прямой тип развития).

Особенности роста растений и животных. Одним из главных результатов постэмбрионального развития является увеличение линейных размеров и массы организма, которое достигается в процессе роста. В его основе лежат два механизма: увеличение числа клеток путём клеточных делений; рост самих клеток, происходящий за счёт увеличения объёма цитоплазмы.

Тканевое строение высших растений и животных разное (вспомните, в чём проявляются принципиальные отличия), у них не одинаково сформировано тело, развиваются разные системы органов. Если тело растения раскидистое и оно как бы стремится захватить больше пространства и света, что достигается развитием наружных органов (внутренних органов у них нет вообще), то тело животного, наоборот, компактное, развиваются, прежде всего, системы внутренних органов. Не случайно растения и животные растут по-разному.

Рост высших растений называют верхушечным, поскольку он осуществляется за счёт клеточных делений в специальных образовательных тканях (меристемах). Верхушечные меристемы обеспечивают рост корней и верхушек побегов в длину; вставочные — удлинение междоузлий, а боковые — утолщение стеблей и корней. Растения растут всю свою жизнь.

У животных рост также осуществляется за счёт клеточных делений и роста самих клеток. Но в разных тканях этот процесс идёт по-разному. Например, клеточные деления в нервной и мышечной тканях человека происходят только в период зародышевого развития, а в соединительной и эпителиальной — всю жизнь. В отличие от растений, которые растут определёнными частями своего тела, животные растут всем телом, хотя на определённых этапах постэмбрионального развития рост отдельных органов может идти с ускорением или, наоборот, замедляться. У одних видов животных рост не прекращается всю жизнь (у рыб), у вторых идёт до определённого возрастного предела (птицы и млекопитающие); у третьих происходит только в период линьки (ракообразные и круглые черви), а у четвёртых — только на стадии личинки (насекомые).

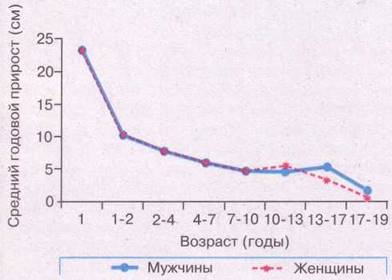

Рост позвоночных животных контролируют специальные гормоны роста, которые выделяются в гипофизе и синтезируются в печени. Интересно, что на рост людей влияют и половые гормоны. Именно поэтому резкое ускорение роста девочек происходит в период активного полового созревания в 12—13 лет, а мальчиков — в 15—16 лет и к 18—20 годам рост прекращается вовсе (рис. 91).

Рис. 91. Изменение темпов роста у мужчин и женщин в разные периоды развития

Половое созревание — ещё одна ключевая составляющая постэмбрионального развития. Завершившие эмбриональное развитие животные не являются половозрелыми, а значит, не могут размножаться. Причём у многих их видов на этой стадии онтогенеза половые органы отсутствуют вообще. У тех же, у которых такие органы уже появились, они ещё не могут функционировать: необходим определённый период развития. Половозрелоеть у самцов приходится на начало сперматогенеза, а у самок — на первую овуляцию.

Оказывается, на ранних этапах постэмбрионального развития у многих животных даже самыми совершенными генетическими методами невозможно установить, кто перед вами: будущая самка или самец. Всё дело в механизме определения пола. Если половая принадлежность представителей большинства отрядов насекомых, птиц и млекопитающих определяется в момент оплодотворения и зависит только от набора половых хромосом в зиготе (вспомните: одно из исключений составляют перепончатокрылые, у которых самки появляются из оплодотворённых яйцеклеток, а самцы — из неоплодотворённых), то у рыб, земноводных и пресмыкающихся формирование пола происходит уже в период постэмбрионального развития и во многом зависит от условий среды. Известно, что резкое повышение температуры воды, в которой развивается икра рыб, приводит к тому, что в потомстве могут появиться только одни самцы. Более того, увеличение числа самцов в популяции рыб можно вызвать любым неблагоприятным для развития личинок и мальков изменением среды обитания (солёности или pH воды, дефицитом корма и т. д.). У черепах, крокодилов и змей пол потомства также зависит от температуры инкубации яиц. У некоторых черепах низкая температура приводит к появлению самцов, высокая — самок, у других видов самцы появляются как при низких, так и при высоких температурах, а самки — при средних оптимальных температурах.

Существуют определённые закономерности полового созревания, которые справедливы только для конкретных групп организмов. В частности, для млекопитающих обнаружены следующие две закономерности:

• самки созревают быстрее самцов (информация к размышлению: у рыб, амфибий и рептилий, наоборот, раньше созревают самцы),

• половая зрелость наступает раньше, чем заканчивается рост и созревание организма. Поскольку для рождения здорового потомства необходим нормальный ход беременности, успешные роды и стабильное выкармливание молоком, что может обеспечить только зрелый и сильный организм, необходимо избегать ранних беременностей.

У растений, так же как и у животных, половое созревание наступает только после достаточно продолжительного периода роста. Проявляется оно в цветении — ведь именно в цветках находятся «половые органы» растений: мужские (пыльцевые мешки) и женские (зародышевые мешки).

Процесс постэмбрионального развития может быть прямым и непрямым (проходить с личиночными стадиями). В этот период происходит окончательное формирование органов, рост и половое созревание организма, его размножение, старение и смерть.

Проверьте себя

1. Какие признаки личинки? 2. Почему для многих животных обязательна стадия личиночного развития? 3, Какое развитие называют прямым?

Чем отличается рост растений от роста животных?

Как вы считаете?

1. Почему рост рыб неограниченный, а млекопитающих - ограниченный?

2. Почему физическое созревание человека наступает только после полового созревания?