Термины и понятия: структурный ген (локус); регуляторный ген; кластеры генов; экзон; интрон; организация генома; саттелитная ДНК.

Развитие представлений о строении гена. По мере развития генетики и накопления знаний о генетических процессах умозрительное представление о гене как об абстрактной единице наследственности, введённое в научный оборот в 1909 г. Йогансеном, стало приобретать всё более конкретные черты. Сначала гены в хромосомах представлялись как нить из бусинок, лишь механически связанных друг с другом. Только некоторые учёные того времени рассматривали хромосому как огромную молекулу с отдельными участками — генами. При этом гены представлялись чем-то неделимым. Поэтому считалось, что мутация касается гена в целом. Тогда носителями генетической информации, наследственности считали белки, а не ДНК.

Только в конце 30-х годов XX в. появились первые сведения о том, что ген делим. Соответствующие исследования провели выдающийся отечественный генетик Александр Сергеевич Серебровский (1892—1948) и его ученики. Они изучали мутации, которые приводили к исчезновению щетинок на теле дрозофилы. Изучение изменчивости разных групп щетинок натолкнуло исследователей на мысль, что они кодируются разными аллелями одного и того же гена, причём эти аллели образовываются за счёт мутирования разных субъединиц этого гена.

В дальнейшем оказалось, что кроссинговер может разъединить не только разные гены, но и проходить непосредственно внутри гена. Это также подтвердило, что ген делим.

После того, как было доказано, что ДНК — носитель генетической информации, стало ясно, что структурный ген, или, как его ещё называют, локус, — это участок ДНК, который состоит из определённой последовательности нуклеотидов, имеющей специфическое влияние на один или на несколько признаков организма.

Современные представления о строении структурного гена. Дальнейшие исследования однозначно доказали, что структурные гены —действительно участки ДНК, на которых происходит синтез РНК. Причём в зависимости от того, какой тип РНК синтезируется, выделяют разные типы генов.

Если на участках ДНК происходит синтез иРНК, служащей матрицей для синтеза белков, такие гены называют белковыми генами, или белковыми локусами. Подсчитано, что структурный ген в среднем содержит не менее одной тысячи пар нуклеотидов, что даёт возможность закодировать одну довольно значительную по размерам полипептидную цепь, состоящую приблизительно из 300 аминокислот. Если на участке ДНК происходит синтез транспортных РНК — то это гены (локусы) тРНК. Ну, а если здесь осуществляется синтез рибосомальных РНК — то это гены (локусы) рРНК.

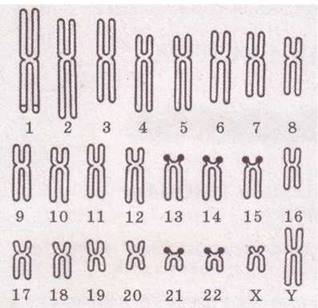

Рис. 58. Расположение ядрышек (чёрные кружки) на хромосомах человека.

Участки, где находятся гены, кодирующие рРНК, хорошо заметны даже в световой микроскоп. Они получили название ядрышек. Ядрышки размещаются на разных хромосомах у животных, их может быть от одной до нескольких пар (рис. 58). Хорошо заметны они потому, что на определённом участке ДНК собирается несколько генов, каждый из которых кодирует определённый тип рРНК. Эти группы принято называть кластерами (от англ. cluster — скопление). Из-за того, что любая клетка нуждается в огромном количестве рРНК, используемой для построения рибосом, каждый из генов рРНК продублирован несколько раз и к тому же амплифицирован, то есть представлен несколькими копиями нуклеотидных последовательностей, которые реплицируются со структурных генов.

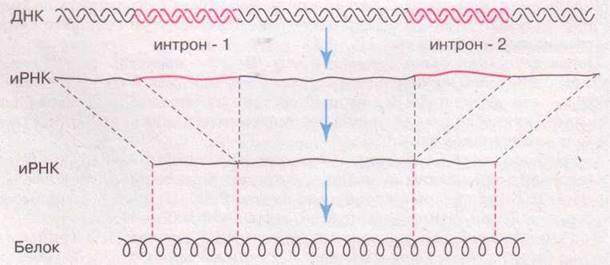

В дальнейшем выяснилось, что, если вся нуклеотидная последовательность ДНК белкового локуса полностью принимает участие в кодировании последовательности иРНК, то не вся первичная иРНК является матрицей для следующего синтеза белка. Часть участков иРНК в процессе её так называемого созревания вырезают специальные ферменты. Остальные сшиваются вместе, образуя вторичную иРНК, из матрицы на которой, собственно и происходит синтез белков.

Рис. 59. Тонкая структура гена и схема созревания иРНК, связанная с вырезанием интронов.

Участки ДНК, которые в процессе созревания иРНК вырезают, получили название интронов (от англ. intervening sequence — промежуточная последовательность), а те, что потом сшиваются и собственно служат матрицей для трансляции, — экзонов (от англ. expression — выражение, экспрессия) (рис. 59). Обычно в нуклеотидной последовательности одного локуса, который кодирует белок, насчитывают три-пять интронов. Интересно, что такая интронно-экзонная структура генов характерна только для эукариотических организмов, у бактерий её нет.

Почему у структурных генов эукариот такая сложная структура. Поскольку экзонно-интронная организация отсутствует у прокариотов, предположение, что такая сложная структура генов является прогрессивным эволюционным приспособлением эукариотических организмов, выглядит обоснованным. Считается, что, прежде всего, это может быть механизмом, ограничивающим мутационный процесс. При этом интроны выполняют функцию «ловушек» мутаций. Ведь изменение нуклеотидных последовательностей в частях структурного гена, которые не кодируются, не приведёт к мутациям и появлению аминокислотных замен. Кроме того, если в одном из экзонов и произойдёт вставка или выпадение нуклеотида, то это приведёт к сдвигу рамки синтеза не всей иРНК, а только некоторой её части, то есть эффект будет не таким губительным. Очевидно, сложная структура гена обеспечивает его более высокую стабильность и надёжность функционирования.

Что такое регуляторные гены. Кроме структурных генов, которые кодируют ту или иную форму РНК, в геноме всех организмов есть ещё и регуляторные гены, которые определяют начало, скорость и последовательность процессов синтеза РНК на матрице ДНК. Они служат местом прикрепления ферментов и других белков, принимают участие в репликации, транскрипции, регулируют активность генов. Регуляторные гены небольшие, включают 20—80 пар нуклеотидов каждый, а потому по сравнению со структурными генами занимают намного меньше места в геноме. Однако без генов, которые не кодируют специфические белки, а только регулируют процессы, так же невозможно функционирование генетического аппарата, как без гормонов (веществ синтезированных организмом в минимальных количествах) жизнедеятельность человеческого организма, состоящего из триллионов клеток.

Размеры геномов и количество генов у разных организмов.

Как вы помните, под геномом обычно понимают весь генетический материал одного гаплоидного набора хромосом. Обычно организмы диплоидны и соответственно имеют два генома: один — полученный от матери, другой — от отца. Хотя бывают организмы с тремя геномами — триплоидные, четырьмя — тетраплоидные и так далее.

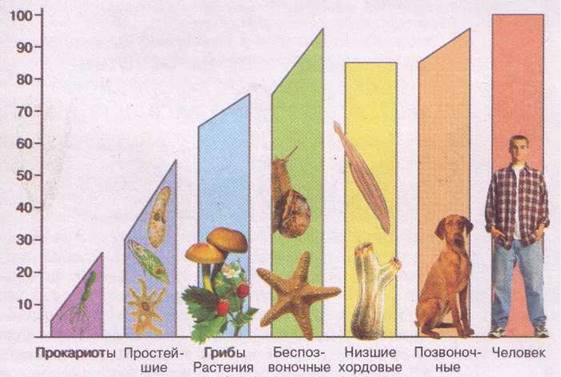

Размер генома, который принято оценивать по количеству ДНК, находящейся в ядре, имеет чёткую тенденцию к увеличению по мере осложнения организации живых организмов (рис. 60). Так, геном бактерии кишечной палочки исчисляется 4,6 млн нуклеотидных пар, геном дрозофилы — 130 млн, геном человека — 3,2 милиарда. Млекопитающие имеют один из самых больших геномов. Но, как известно, из всякого правила есть исключения. Самый крупный геном обнаружен у двоякодышащей рыбы протоптеруса — 130 млрд нуклеотидных пар.

Рис. 60. Размеры геномов у организмов разных групп в пиктограммах ( 1012 г).

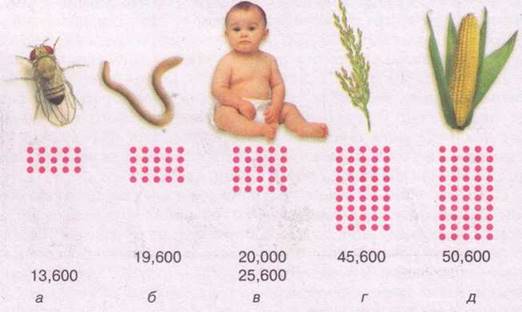

Рис. 61. Число генов у разных групп организмов: а — дрозофилы; б — свободноживущего круглого червя; в — человека; г — риса; д — кукурузы.

Увеличение размеров генома почти всегда сопровождается увеличением количества генов (рис. 61). Если у той же кишечной палочки структурных генов около одной тысячи, у дрозофилы их число может достигать 10 тыс., то в геноме человека — 20—25 тыс. генов.

Как организован геном. Вопрос, каким же образом располагаются гены в геноме, долгое время оставался без ответа. Первые гипотезы (вспомните, идею бусинок на нити) были очень далеки от истины. Только исследования, проведённые во второй половине XX века, во многое внесли ясность.

Прежде всего, было установлено, что ДНК в клетках любых организмов намного больше, чем необходимо для обеспечения её структурных генов. Причём, даже если к структурным генам прибавить регуляторные, го всё равно окажется, что избыточная ДНК занимает большую часть генома. Причём, если у кишечной палочки на структурные гены приходится 15—20 % от всей ДНК, то у дрозофилы — 5—10 %; а у человека — только 2—5 % (рис. 62). Причины чрезмерности ДНК в геноме до сих пор не имеют чёткого однозначного объяснения.

Кроме того, стало ясно, что геном состоит из последовательностей нуклеотидов, отличающихся своей уникальностью. Например, в геноме домовой мыши 70% нуклеотидных последовательностей уникальны —представлены в единственном экземпляре или состоят из нескольких копий. Ещё 20 % — это средние по показателю повторяемости последовательности, которые встречаются в геноме сотни и даже тысячи раз. Вероятнее всего, это структурные гены, определяющие синтез транспортных и рибосомальных РНК и белков-гистонов (вспомните: это основные белки, которые взаимодействуют с ДНК и определяют её укладку в хромосомы). Третья категория, составляющая 10 % генома, — высокочастотные повторы нуклеотидных последовательностей с менее чем 10 парами нуклеотидов. Частота их повторов — до 10 млн на геном. Эту часть ДНК принято называть саттелитной (от лат. сателлес — спутник). Она находится на участках ДНК возле центромеры хромосомы. Очевидно, что эта часть ДНК является некодирующей.

Рис. 62. Процент ДНК, не имеющей отношения к структурным генам: чем выше уровень организации, тем меньший процент ДНК приходится на структурные гены.

Современные представления о структуре гена и организации генома выглядят следующим образом. Гены делятся на структурные и регуляторные. Структурный ген — участок ДНК, на котором кодируется какой-либо из типов РНК. Белковые гены — это участки ДНК, на которых кодируется иРНК, в процессе созревания которой у эукариотов вырезаются определённые участки, а другие сшиваются и служат матрицей для трансляции. ДНК в клетке намного больше, чем необходимо для создания нужного количества структурных и регуляторных генов. Геном состоит из последовательностей нуклеотидов с разной степенью повторяемости: уникальные, среднеповторяющиеся (гены рРНК и тРНК, гистоны) и высокоповторяющиеся — та часть, которая не кодирует ДНК.

Проверьте себя

Какие типы структурных генов встречаются в организме? 2. В чём особенности строения структурных генов эукариот, кодирующих белки? 3. Что собой представляют регуляторные гены? 4. У каких организмов размеры генома больше: прокариотических или эукариотических? 5. Какая ДНК называется саттелитной?

Как вы считаете?

1 Почему экзонно-интронная организация генома присуща только белковым генам и её нет в генах, которые кодируют рРНК и тРНК? 2 В геноме вирусов содержатся исключительно участки, которые только кодируют. Почему же в геноме клеточных организмов всегда наблюдается избыток ДНК?