Термины и понятия: мутагенез (экспериментальный, спонтанный); мутагены физические, химические и биологические; мутации индуцированные и спонтанные; лейкоз; репарация.

Понятие мутагенеза, С самого начала становления генетики вопросам причин и природы мутаций уделялось особое внимание. Учёных прежде всего очень интересовало, откуда берутся внезапные скачкообразные изменения фенотипа. Первым реальным шагом в этом направлении стали исследования по экспериментальному мутагенезу (от мутацио и генезис) — воздействие на организм мутагенами — сильнодействующими физическими факторами или определёнными химическими веществами, приводящими к появлению мутаций. Внедрение математических методов, с помощью которых оказался возможным строгий учёт количества появляющихся мутаций, также дал ряд интересных результатов, стимулировавших дальнейшее развитие генетики. Кроме того, их направленный поиск в природе показал, что мутации проявляются и в естественной среде обитания, где происходит так называемый спонтанный мутагенез.

Мутации, которые вызывают в лабораторных условиях, стали называть индуцированными мутациями, а те, которые находят в природных популяциях, — спонтанными. И те, и другие, как правило, по своему фенотипическому проявлению почти не отличаются, но учёные всё же отмечают, что индуцированные мутации гораздо разнообразнее и фенотипически проявляются сильнее, чем спонтанные. Например, у дрозофил (рис.54) к обычным относят мутации «жёлтое тело» и «закрученные крылья». Их можно вызвать в лаборатории и наблюдать в природе, но выраженность этих аномалий всегда сильнее у лабораторных особей.

Что такое физический мутагенез. Впервые принципиальную возможность искусственного вызывания мутаций доказал в 1927 г. американский исследователь Герман Джозеф Мёллер (1890—1967), который воздействовал рентгеновскими лучами на дрозофил.

В настоящее время чётко установлено, что все виды ионизирующего облучения являются сильными физическими мутагенами. В лабораторных условиях используются почти исключительно рентгеновские и гамма-лучи. Они лучше, чем потоки заряженных частиц проникают вглубь организма. К физическим мутагенам также относятся ультрафиолетовое облучение и повышенная температура.

Механизм мутагенного действия облучения состоит в следующем. Проходя через цитоплазму или кариоплазму, лучи на своём пути вырывают электроны внешней оболочки атомов и превращают их в положительно заряженные ионы. Высвободившиеся электроны присоединяются к другим атомам, придавая им отрицательный заряд. В результате в клетке и ядре образуется огромное количество высокоактивных химических радикалов. Если они взаимодействуют со структурными белками или ферментами, вызывая изменения их структуры, это на некоторое время приводит к нарушениям функционирования клетки. Если же они взаимодействуют с ДНК, наступают необратимые изменения — мутации. Мутации могут быть связаны как с нарушениями структуры одного нуклеотида, так и сразу множества соседних нуклеотидов. В результате в первом случае при репликации могут возникать генные (точковые) мутации, а во втором — перестройки хромосом. Воздействие ионизирующего облучения чаще всего приводит именно ко второму типу мутаций.

Рис. 54. Примеры мутаций дрозофилы, которые могут быть индуцированы мутагенами или возникать в естественных условиях: а — жёлтое тело; б — скрученные крылья.

Очень часто действие ионизирующего излучения, особенно заряженных частиц, сравнивают с попаданиями в мишень, которой в данном случае является генетический аппарат клетки. Как не всякая пуля находит свою цель, так и не всякая заряженная частица попадает в ядро. Если это так, то можно предположить, что мутагенный эффект облучения гораздо выше в делящихся тканях, клетки которых имеют относительно более крупные ядра по сравнению с неделящимися клетками. Кроме того, мутагенный эффект излучения больше проявляется при облучении мужских гамет, чем женских (вспомните ядерно-цитоплазматические соотношения в сперматозоидах и яйцеклетках).

Мутагенный эффект излучения в делящихся клетках выше ещё и потому, что генные мутации чаще всего возникают в процессе репликации ДНК. Тогда как в стабильных неделящихся клетках многие нарушения структуры нуклеотида (метилирование, аминирование, фосфорилирование азотистых оснований) — это ещё не собственно мутация, а скорее предрасположенность к мутации. Такие изменения структуры нуклеотида резко повышают вероятность неправильной репликации и только нарушения синтеза ДНК приводят к мутации. Не случайно у человека радиация прежде всего поражает клетки эпителиальной ткани (в том числе сперматозоиды, которые постоянно образуются в организме) и некоторые виды соединительной ткани, прежде всего костный мозг, в котором постоянно путём деления клеток предшественников образуются форменные элементы крови. Одним из самых опасных последствий облучения костного мозга является такое заболевание, как лейкоз — злокачественное перерождение кроветворной системы. Очень подвержены действию ионизирующего облучения человеческие эмбрионы.

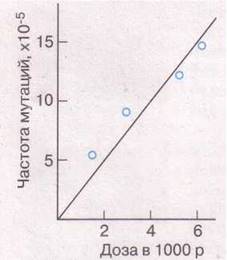

Рис. 55. Прямолинейная зависимость частоты мутаций от дозы рентгеновского облучения, которую получили подопытные особи дрозофилы.

Рис. 56. Формула бензопирена — мутагена и одного из загрязнителей среды.

Именно из-за того, что излучение поражает делящиеся клетки, взрослые насекомые очень устойчивы к его воздействию. На стадии имаго у насекомых полностью прекращается рост и клеточные деления. Поэтому, например, таракан может выдержать облучение в несколько сотен рентген, тогда как для человека критичными являются дозы на уровне 50 рентген.

На свойстве ионизирующего облучения поражать делящиеся клетки основан терапевтический эффект гамма-лучей, с помощью которых убивают раковые клетки, которые находятся в состоянии постоянных делений. Таким образом тормозится развитие злокачественных опухолей.

Важным свойством физических мутагенов является прямая зависимость между дозой излучения, которую получает организм, и выходом мутаций (рис. 55). Чем выше доза, тем, соответственно, больше мутаций.

Отсюда был сделан вывод: не существует пороговых доз действия ионизирующего облучения, ниже которых оно безвредно, просто при малых дозах уровень мутирования не так заметен. Именно поэтому, если организм пробудет в условиях низкого уровня радиации достаточно длительный период, то накопленный мутагенный эффект может быть не меньше, чем при большой дозе, полученной за очень короткий период времени.

Особенности химического мутагенеза. Химический мутагенез был открыт позже физического, в 1940 году. Честь его открытия принадлежит уроженцу Чернигова, выдающемуся генетику Иосифу Абрамовичу Раппопорту (1912—1990), который выращивал дрозофил на среде, содержащей формальдегид.

Химические мутагены — это вещества определённых типов химических соединений, которые, взаимодействуя с ДНК, поражают генетический аппарат клетки. К химическим мутагенам относят: неорганические вещества (оксид серы SО2 и азота NО2, перекись водорода Н2О2, азотистую кислоту HNО2, соли азотной кислоты HNOs, соединения плюмбума и гидраргиума); простые органические соединения (формальдегид СН2=0, хлороформ СНС13) и гораздо более сложные органические соединения. К очень сильным мутагенам относят органические соединения, способные переносить группы СН3 и С2Н5. Некоторые из них настолько мутагенны, что их называют супер мутагенами. Сильными мутагенными свойствами обладают циклические органические соединения, в которых участвует атом Нитрогена. К этой группе соединений относятся все аналоги азотистых оснований. Мутагенами оказались и многие ядохимикаты, используемые для борьбы с сельскохозяйственными вредителями.

Механизм действия химических соединений во многом напоминает действие излучения, только в этом случае химически активные вещества не образуются в клетке под действием внешней энергии, а проникают в неё как чужеродные вещества, после чего начинают реагировать с ДНК, изменяя её структуру. При последующих репликациях ДНК возникают мутации. Есть особые формы химических мутагенов, которые не изменяют первичную структуру ДНК, а образуют с ней комплексы. В этих местах также происходят нарушения синтеза ДНК.

Химический мутагенез имеет много общего с физическим. В частности, чем выше доза химического воздействия, тем больший выход мутаций. Но есть и ряд особенностей. Во-первых, химические мутагены действуют более специфично, часто вызывая мутации определённого типа. Во-вторых, у них пролонгированный эффект. Это значит, что мутации могут проявиться через несколько клеточных делений или даже через два-три поколения потомков.

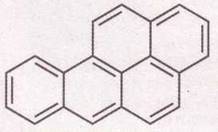

Одним из самых массовых и опасных химических мутагенов является полициклический углеводород бензопирен (рис. 56), который содержится в бензине, а также образуется при горении никотина. Это очень устойчивое соединение, а потому опасно тем, что может накапливаться в окружающей среде или организме. Поэтому даже минимальные его дозы рано или поздно могут привести к мутагенным и канцерогенным (от лат. канцер — рак и генезис) эффектам. Именно этому веществу мужчины-курильщики обязаны часто возникающему у них бесплодию.

Оказывается, есть и биологические мутагены. До середины 40-х годов XX ст. никто не предполагал, что ДНК, основное вещество ядра, является носителем генетической информации. Тогда считалось, что эта информация записана в особых белках. Впервые доказать, что именно ДНК является носителем наследственной информации, удалось академику НАН Украины Сергею Михайловичу Гершензону (1906—1998). Он выращивал дрозофил на среде, насыщенной ДНК. Оказалось, что в таких колониях массово возникают мутации, тогда как в пробирках, среда которых содержала разнообразные белки, мутации не наблюдались. Отсюда был сделан вывод, что ДНК является генетически активным веществом.

Рис. 57. С.М. Гершензон.

Совершено очевидно, что к мутагенным эффектам могут приводить и вирусные инфекции. Ведь в этом случае ДНК попадает непосредственно в генетический аппарат, вызывая нарушения в его работе. Действительно, в поражённых вирусами клетках часто наблюдаются хромосомные перестройки, внешне не отличимые от вызываемых гамма-лучами.

Именно на мутагенном действии основан и канцерогенный эффект некоторых групп вирусов. Ведь возникновение злокачественных опухолей начинается с перерождения соматических клеток, вызванного нарушениями их генетического аппарата мутагенами.

Спонтанные мутации в природе. Что может быть причиной редких случаев мутирования организмов, живущих в чистой среде? Ведь на них не влияют физические и химические мутагены. Если сейчас на земле можно найти множество мест, загрязнённых мутагенами (территории, пострадавшие от аварий на ядерных реакторах, например, Чернобыльская зона, или участки, заражённые ядохимикатами или отходами вредного производства), то ещё сто лет назад ничего подобного не было, а тем не менее, спонтанные мутации были всегда. Может быть, их вызывают малозаметные причины, такие, как: естественный радиационный фон или ультрафиолетовые лучи солнечного излучения, внезапные повышения температуры и другие.

Эти факторы всегда имелись на земле и влияли на организмы. Специальные расчёты показывают, что повышенным радиационным фоном можно объяснить не более 10—25% всех спонтанных мутаций у человека. Очевидно, причиной мутаций всё же являются случайные ошибки при репликации.

Установлено, что спонтанные мутации у эукариот имеют частоту 10-6, тогда как у бактерий частота мутаций на порядок выше. Это значит, что в среднем у каждого миллионного новорождённого младенца появляется мутация какого-то определённого гена. Очевидная реальная частота спонтанных мутаций гораздо выше, но в клетках существуют механизмы репарации (от лат. репараций — восстановление) — системы специальных ферментов, которые исправляют повреждения и разрывы, восстанавливают целостность молекулы ДНК.

Мутации можно вызвать искусственным путём, воздействуя физическими агентами (ионизирующим излучением) или химическими веществами определённой природы на клетки или организм в целом. Причём частота индуцированных мутаций тем выше, чем сильнее доза радиации или концентрация химических мутагенов в организме. В естественных условиях, без воздействия определённых мутагенов, также возникают спонтанные мутации. Частота спонтанных мутаций гораздо ниже индуцированных и в среднем одна мутация происходит не чаще, чем одна на миллион генов.

Проверьте себя

1 Какой, процесс называют мутагенезом? 2. в чём состоит эффект малых доз облучения? 3. Чем химический мутагенез отличается от физического? 4. Что является обычным фактором биологического мутагенеза? 5. Почему в природе при отсутствии явного воздействия физических и химических мутагенов протекает мутационный процесс?

Как вы считаете?

Многие учёные считают, что малые дозы радиации не так уж и страшны, к ним организм может так же приспособиться, как и к некоторым ядам, получаемым им в малых дозах. Попробуйте поддержать или опровергнуть эту точку зрения. 2. Почему

эффекты от воздействия химических мутагенов могут проявляться через несколько поколений?