Термины и понятия: порода; сорт; штамм; искусственный отбор; генофонд; инбридинг; аутбридинг; гетерозис.

Что такое селекция. Селекция (от лат. селекцио — отбор) — наука о выведении новых форм животных, растений, грибов и бактерий с ценными для человека свойствами. Ещё селекцией называют науку о методах создания новых форм, а иногда и отрасль сельского хозяйства, которая занимается выведением этих самых форм.

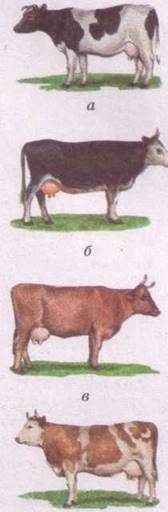

Задачами селекции животных является выведение новых или усовершенствование существующих пород домашних животных определённого биологического вида, имеющих ценные для человека общие признаки и свойства, чётко отличающие этих особей от других представителей вида (рис. 73). Критерием того, что данная совокупность особей — именно порода, также является то, что все признаки породы передаются почти без изменений из поколения в поколение, то есть порода сохраняется.

При скрещивании собак породы боксёр в потомстве будут щенки боксёры. То же самое наблюдается и при скрещивании доберманов. Но если гибридов боксёров и доберманов — собак, наделённых некоторыми чрезвычайными качествами этих двух пород, начать скрещивать в себе, то через два поколения от этих качеств уже ничего не останется.

Поэтому самой важной задачей при выведении породы является не столько подбор особей с уникальными качествами, сколько сохранение в поколениях нужных свойств, пусть даже не самых лучших. Этого можно достичь, только основываясь на знании того, как у вида наследуются признаки, и умело манипулируя наследственностью. Очевидно, что и то, и другое требует знаний генетики. Именно поэтому наука о наследственности и изменчивости является основой селекции.

Задача селекции растений состоит в создании и усовершенствовании сортов, а селекции грибов и бактерий — штаммов (от нем. штам — основа, ствол). Характерными особенностями сортов и штаммов, так же, как и пород животных, является их способность сохранять характерные свойства и признаки из поколения в поколение.

Рис. 73. Породы крупного рогатого скота: а — холмогорская; б — чёрнопёстрая; в — красная степная; г — симментальская отличаются не только по своим биологическим свойствам, но и по фенотипу.

Искусственный отбор — основа любого селекционного процесса. Допущение к скрещиваниям только особей, наделённых какими-либо свойствами и признаками, нужными человеку, и есть искусственным отбором. Ещё в античные времена, когда человек начал одомашнивать животных и культивировать растения, он использовал бессознательный отбор, оставляя для размножения самых подходящих на его взгляд, особей. При этом он не имел чёткой цели, какую именно породу или сорт должен вывести, а тем более не намечал конкретных путей решения задачи. Однако нашим предкам, жившим 5—10 тыс. лет назад, удалось достичь блестящих результатов — одомашнить почти все виды современных домашних животных (коня, осла, барана, козла, кошку, собаку, крупный рогатый скот) и окультурить основные зерновые виды (пшеницу, овёс, ячмень, рожь).

Отбор, проводимый в соответствии с поставленными задачами и основанный на знании генетических особенностей объекта, принято называть методическим отбором. Именно его ныне используют в селекции.

Различают два вида отбора — массовый и индивидуальный. Массовый отбор применяют для многочисленных организмов, обычно растений зерновых культур, а индивидуальный — для выведения пород домашних животных с низкой плодовитостью и количеством потомков от скрещивания, как у крупного рогатого скота, не более одного.

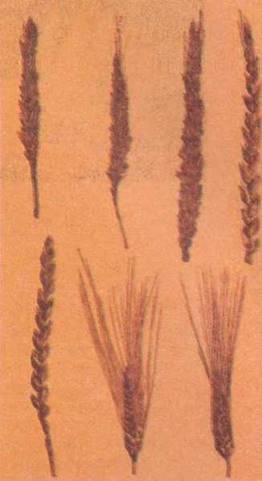

Процесс массового отбора выглядит следующим образом. Сначала исследователь ставит задачу, например, вывести сорт мягкой пшеницы (этот вид пшеницы содержит шесть наборов хромосом, в отличие от твёрдой пшеницы, которая является тетраплоидом), который был бы не только высокопродуктивным, но и стойким к грибковым заболеваниям. Сначала для селекции подбирают исходный материал. Им могут послужить, например, различные высокопродуктивные сорта, которые, однако, не являются устойчивыми к патогенным грибкам (рис. 74).

Каждый из этих сортов высаживают на отдельном участке и подвергают действию патогенов (от греч. патос — страдание и генезис). В результате на каждом участке остаются одиночные не поражённые растения. Зерно этих растений собирают и на следующий год высевают снова. Из него вырастают гораздо более стойкие растения; грибки поражают не более половины всех особей. Зерно, полученное от второго поколения, высевают на третий год. Это поколение оказывается уже вполне устойчивым: около 90 % растений резистентны (от англ. resistance — сопротивление, противодействие) к грибковым заболеваниям. Остаётся выяснить, какой из отобранных сортов в процессе селекции на стойкость к патогенным грибкам сохранил высокую производительность, и продолжить с ним работу с целью получения нового сорта растений. Очевидно, что эта задача решается не за три— пять лет. Обычно на это уходят десятилетия.

Рис. 74. Так выглядят колосья пшеницы, поражённые грибком

Учение об исходном материале для селекции. Работы Н. И. Вавилова.

Успешность селекционной работы во многом зависит от генофонда исходного материала, находящегося в распоряжении селекционера, от того, на сколько богат и разнообразен его генетический состав. Очевидно, для того, чтобы селекция была успешной, например, на устойчивость к патогенам, в исходном материале должно содержаться достаточное количество аллельных генов, желательно разных локусов, которые обеспечивают резистентность организма к грибковым заболеваниям. Если генофонд обеднён и гены, определяющие устойчивость к патогенам, отсутствуют, то селекция будет неэффективной.

Задачу создания высокоустойчивого и продуктивного сорта можно решить и другим путём, скрестив между собой продуктивные и стойкие сорта. Можно ожидать, что у гибридных форм высокая продуктивность и будет сочетаться с устойчивостью к болезням. Такие гибридные формы можно в дальнейшем подвергнуть искусственному отбору и получить сорта, в которых удачно соединяются эти качества.

Очевидно, что для того, чтобы селекция была успешной, селекционер должен иметь коллекцию разных сортов и даже образцов дикорастущих форм того или иного вида, другими словами, обладать обширным генофондом видов растений, животных и микроорганизмов, селекцией которых он занимается.

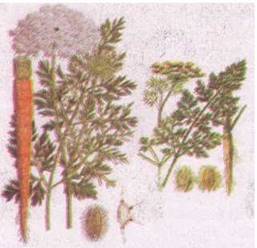

Коллекцию разных сортов, форм и диких видов растений (рис. 75), от которых они произошли, называют генетическим банком. Созданием таких коллекций растений стали заниматься ещё на заре развития генетики. Основоположником таких исследований был Н. И. Вавилов. В 20-х годах XX ст. он лично объездил множество стран, посетил континенты, где существовали древние цивилизации, и привёз оттуда семенной материал разводимых там сортов, а также диких форм культурных видов растений. Таким образом он создал генетический банк, который и по сей день хранится во Всероссийском институте растениеводства в Петербурге. Сейчас институт владеет уникальной коллекцией, насчитывающей более 200000 образцов культурных и дикорастущих растений.

Рис. 75. Разные виды дикорастущей пшеницы отличаются друг от друга формой колосьев.

Создавая коллекцию исходного материала для селекции растений, Н. И. Вавилов обратил внимание на то, что в разных странах не только культивируются разные виды растений, но и сорта того же вида и определённым образом отличаются по своим признакам и свойствам.

Исходя из того, где выше разнообразие сортов и форм культурных растений и где чаще встречаются доминантные дикие типы, он выделил восемь центров происхождения культурных растений (табл. 16).

Таблица 16

Центры происхождения культурных растений

|

Центр |

Вид культурного растения |

|

Средиземноморский |

Спаржа, маслины, капуста, лук, клевер, мак, свёкла, морковь |

|

Переднеазиатский |

Инжир, миндаль, виноград, гранат, люцерна, рожь, дыня, роза |

|

Среднеазиатский |

Нут, абрикос, горох, груша, чечевица, лён, чеснок, мягкая пшеница |

|

Индо-малайский |

Цитрусы, хлебное дерево, огурец, манго, чёрный перец,кокосовая пальма, банан, баклажан |

|

Китайский |

Просо, редька, вишня, яблоко, гречка, слива, соя, хурма |

|

Центральноамериканский |

Тыква, фасоль, какао, авокадо, махорка, кукуруза, батат, хлопчатник |

|

Южноамериканский |

Табак, ананас, томат, картофель |

|

Абиссинский |

Банан, кофе, сорго, твёрдая пшеница |

Инбридинг и аутбридинг в селекции растений и животных. В отличие от биологических видов сорта и породы при скрещивании в себе вырождаются. Это значит, что потомки не только теряют изначальные породные (сортовые) свойства, но и снижают свою жизнеспособность и репродуктивный потенциал. Если у плодовых и Многих декоративных видов растений этого можно избежать за счёт бесполого размножения (вспомните: сорта яблонь, груш, слив, абрикос и других плодовых деревьев воссоздают с помощью прививок, тюльпанов и лилий — луковицами, ирисы — корневищами, смородину — черенками и т.д.), то сорта зерновых культур и породы животных воспроизводят только половым путём, что и приводит к их постепенному вырождению. В чём же тут дело?

Оказывается, что обратной стороной отбора особей с определёнными признаками и свойствами в ряду поколений является выбраковка особей с другими свойствами и признаками, за которыми стоят конкретные гены и генотипические комбинации. В результате искусственный отбор всегда приводит к резкому обеднению генофонда, а потому любой сорт генетически менее разнообразен, чем исходный материал, из которого он выведен. К этому следует добавить, что сорта и породы поддерживаются только скрещиваниями в себе. Такие скрещивания называют инбредными (от англ. inbreeding: in — в, внутри, breeding — разведение). К этому следует добавить, что очень часто сорта происходят от единичных особей, а породы от отдельных родительских пар, а это значит, что всё их потомство — близкие родственники. Скрещивание родственных организмов называют инбридингом. Последствия инбридинга у человека хорошо известны. Это повышение смертности и вырождение потомства, связанные с тем, что рецессивные летальные и полулегальные аллели переходят в гомозиготное состояние. Подобные негативные результаты наблюдаются и при близкородственных скрещиваниях у растений и животных: уменьшается урожайность растительных культур, животные мельчают, возникают аномалии развития и увечья.

Для того чтобы избежать вырождения сорта или породы, необходимо:

• во-первых, постоянно поддерживать породу или сорт, подбирая самые удачные родительские пары, содержащие лучшие породные (сортовые) качества;

• во-вторых, время от времени «подливать» в породу или сорт «свежую кровь» (подумайте, почему возникло такое выражение), т. е. проводить скрещивания с особями близкой породы (сорта) или просто с особями с похожими свойствами. Эти неродственные скрещивания принято называть аутбредными (от англ. outbreeding: out — вне и breeding). Таким образом, задачами селекционеров являются не только выведение новых сортов и пород, но и поддержка уже созданных, а в критических ситуациях и их восстановление.

Рис. 76. Гетерозисная кукуруза (в центре) и исходные родительские формы (по бокам).

Этим занимаются специальные научные центры и селекционные станции.

Гибридизация, гетерозис и полиплоидия. Крайним случаем аутбридинга является гибридизация — скрещивание особей разных видов или отдалённых форм одного вида.

Во-первых, гибридизация служит для обогащения генофондов и получения более разнообразного исходного материала для последующей селекции.

Во-вторых, при гибридизации часто возникает эффект гибридной силы, или гетерозис (от греч. гетероиосис — изменение, преобразование). Это значит, что гибридное потомство оказывается намного жизнеспособнее родительских форм (рис. 76), у него выше производительность, плодовитость и стойкость к болезням. Гетерозисные гибриды — не сорта, поскольку во втором гибридном поколении потомки оказываются уже намного менее жизнеспособными, чем исходные родительские формы.

Чем вызван гетерозис? Считается, что при скрещивании генетически удалённых форм, у которых в гомологичных локусах находятся разные аллели, у потомства образуются сверхдоминантные гетерозиготы (вспомните, что такое сверхдоминирование). Кроме того, при гетерозиготных комбинациях подавляется негативный эффект от летальных и полулетальных рецессивных генов, носителями которых являются все организмы. Очевидно, что во втором поколении все эти удачные гетерозиготные комбинации разрушаются. Более того, из-за отличий генетических аппаратов родительских форм при конъюгации хромосом в метафазе-1 мейоза у гибридов происходит неравный кроссинговер. Следствием его становятся многочисленные незаметные при цитологическом анализе нарушения хромосом. В результате гибриды второго поколения оказываются еще носителями многих дополнительных мутаций, не встречающихся у родительских особей.

В современной селекции эффект гетерозиса широко используют для получения не только высокопроизводительных гибридов растений (вспомните гибридные помидоры и огурцы), но и животных, в частности в птицеводстве. Именно гетерозис является генетической основой получения мясных птиц — бройлеров (от англ. broil — жарить на огне), а также повышения яйценоскости кур.

В-третьих, гибридизацию используют для получения полиплоидных организмов. Полиплоидизация генома — один из ключевых путей селекции растений (у животных он не используется, поскольку у птиц и млекопитающих, являющихся главным объектом селекции животных, полиплоиды нежизнеспособны), поскольку способствует повышению их продуктивности. Не случайно все сорта культурных растений, используемых в пищу, а также большинство декоративных и садовых растений — полиплоиды.

Выгода полиплоидии состоит ещё и в том, что в одном геноме можно создать несколько копий структурных генов и таким способом повысить действие генов, определяющих синтез ценных веществ: белков (в пшенице), полисахаридов (крахмала в картофеле), масел (у подсолнечника). Кроме того, огромный генетический аппарат полиплоидов формирует большое ядро. Отсюда — увеличение размеров клеток и в конечном итоге самого растения и его плодов (рис. 77).

Полиплоидию также используют для преодоления стерильности отдалённых гибридов. Первый такой опыт провёл выдающийся генетик Г. Д. Карпеченко (1899—1941), скрещивая капусту и редьку. Идея заключалась в том, чтобы получить растение, которое имело бы полезные для человека свойства капусты и редьки. Гибриды с диплоидным набором 2n = 18 оказались стерильными, а тетраплоидные 2n = 36 — плодовитыми. Однако и в том, и другом случае гибриды обманули ожидание селекционера. Они не имели ни сочных и питательных листьев, как у капусты, ни вкусного корнеплода, как у редьки.

Рис. 77. Диплоидная дикая (справа) и полиплоидная культурная (слева) формы моркови.

Процесс получения пород животных и сортов растений, наделённых полезными человеку свойствами, поддержка пород (сортов) и их улучшение, осуществляемые путём искусственного отбора, называется селекцией. Научной основой селекции является генетика, методы которой (инбредные и аутбредные скрещивания, гибридизация и искусственно вызванная полиплоидия) селекционеры используют в практической работе.

Проверьте себя

Какой процесс является основой любого селекционного опыта? 2. Насколько корректны словосочетания: породы растений и сорта животных? 3. Почему процесс разведения животных одной породы неизбежно связан с инбридингом? 4. Для чего в селекции используют гибридизацию? 5. Что значит гибридная сила? 6 Почему большинство современных сортов растений являются полиплоидами?

Как вы считаете?

Возможен ли предел в селекции на полезные признаки, например на содержание масла в семенах подсолнечника? Ответ обоснуйте. 2. Почему при конъюгации хромосомных наборов, полученных от разных родительских видов, наблюдается неравный кроссинговер?