Холера (cholera) - острая антропонозная инфекционная болезнь с фекальнооральным механизмом передачи возбудителя, для которой типична обильная диарея с быстрым развитием обезвоживания. В связи с возможностью массового распространения относится к карантинным, опасным инфекциям.

КОДЫ ПО МКБ-10

А00 Холера.

А00.0 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae. А00.1 Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor. А00.9 Холера неуточненная.

ЭТИОЛОГИЯ

Возбудитель холеры Vibrio cholerae относится к роду Vibrio семейства Vibrio-naceae.

Холерный вибрион представлен двумя биоварами, сходными по морфологическим и тинкториальным свойствам (биовар собственно холеры и биовар Эль-Тор). Возбудители холеры представляют собой короткие изогнутые грамотрицательные палочки (1,5-3 мкм длиной и 0,2-0,6 мкм диаметром), высокоподвижные благодаря наличию полярно расположенного жгутика. Спор и капсул не образуют, располагаются параллельно, в мазке напоминают стаю рыб, культивируются на щелочных питательных средах. Холерные вибрионы Эль-Тор, в отличие от классических биологических вариантов, способны гемолизировать эритроциты барана.

Вибрионы содержат термостабильные О-антигены (соматические) и термолабильные Н-антигены (жгутиковые). Последние являются групповыми, а по О-антигенам холерные вибрионы разделены на три серологических типа: Огава (содержит антигенную фракцию В), Инаба (содержит фракцию С) и промежуточный тип Гикошима (содержит обе фракции - В и С). По отношению к холерным фагам делятся на пять основных фаготипов.

Факторы патогенности.

• Подвижность.

• Хемотаксис, с помощью которого вибрион преодолевает слизистый слой и вступает во взаимодействие с эпителиальными клетками тонкой кишки.

• Факторы адгезии и колонизации, с помощью которых вибрион прилипает к микроворсинкам и колонизирует слизистую оболочку тонкой кишки.

• Ферменты (муциназа, протеаза, нейраминидаза, лецитиназа), которые способствуют адгезии и колонизации, так как разрушают вещества, входящие в состав слизи.

• Экзотоксин холероген - главный фактор, который определяет патогенез заболевания, а именно распознает рецептор энтероцита и связывается с ним, формирует внутримембранный гидрофобный канал для прохождения субъединицы А, которая взаимодействует с никотинамидадениндинуклеотидом, вызывает гидролиз аденозинтрифосфата с последующим образованием цАМФ.

• Факторы, повышающие проницаемость капилляров.

• Эндотоксин - термостабильный ЛПС, который в развитии клинических проявлений болезни существенной роли не играет. Антитела, образующиеся против эндотоксина и обладающие выраженным вибриоцидным действием, - важный компонент постинфекционного и поствакцинального иммунитета. Холерные вибрионы хорошо выживают при низкой температуре; во льду сохраняются до 1 мес, в морской воде - до 47 сут, в речной воде - от 3-5 дней до нескольких недель, в почве - от 8 дней до 3 мес, в испражнениях - до 3 сут, на сырых овощах - 2-4 дня, на фруктах - 1-2 дня. Холерные вибрионы при 80 °С погибают через 5 мин, при 100 °С - моментально; высокочувствительны к кислотам, высушиванию и действию прямых солнечных лучей, под действием хлорамина и других дезинфектантов погибают через 5-15 мин, долго сохраняются и даже размножаются в открытых водоемах и сточных водах, богатых органическими веществами.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Источник возбудителя инфекции - человек (больной и вибриононоситель). Особенно опасны сохраняющие социальную активность больные со стертой и легкой формами болезни.

Механизм передачи инфекции - фекально-оральный. Пути передачи - водный, алиментарный, контактно-бытовой. Водный путь имеет решающее значение для быстрого эпидемического и пандемического распространения холеры. При этом не только питье воды, но также использование ее для хозяйственных нужд (мытье овощей, фруктов и т.п.), купание в зараженном водоеме, а также употребление рыбы, раков, креветок, устриц, выловленных там и не прошедших термической обработки, могут приводить к заражению холерой.

Восприимчивость к холере всеобщая. Наиболее подвержены заболеванию люди со сниженной кислотностью желудочного сока (хронический гастрит, пернициозная анемия, глистные инвазии, алкоголизм).

После перенесенной болезни вырабатывается кратковременный антимикробный и антитоксический иммунитет продолжительностью 1-3 года.

Эпидемический процесс характеризуется острыми взрывными вспышками, групповыми заболеваниями и отдельными завозными случаями. Благодаря широким транспортным связям систематически происходит занос холеры на территорию свободных от нее стран. Описано шесть пандемий холеры. В настоящее время продолжается седьмая пандемия, вызванная вибрионом Эль-Тор. V. Parahaemolyticus.

Классическая холера распространена в Индии, Бангладеше, Пакистане, холера Эль- Тор - в Индонезии, Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии, V. parahaemolyticus - в Европе, Азии, Америке, Африке, Австралии и Новой Зеландии, V. vulnificus широко распространена в прибрежных морских водах. V.

choleraenon 01/О139 широко распространены в природе, являются естественными обитателями пресных и умеренно соленых водоемов, их обнаруживают в различных климатических регионах, но наиболее часто в Южном, Юго-Восточном и ЮгоЗападном регионах с жарким, тропическим и умеренным климатом, Vibriocholerae 01 Ogawa.

На территории России регистрируются завозные случаи. За последние 20 лет отмечено более 100 случаев завоза в семь регионов страны. Главная причина этого - туризм (85%). Отмечены случаи холеры среди иностранных граждан. Наиболее тяжелой была эпидемия холеры в Дагестане в 1994 г., где было зарегистрировано 2359 случаев. Инфекцию занесли паломники, совершавшие хадж в Саудовскую Аравию.

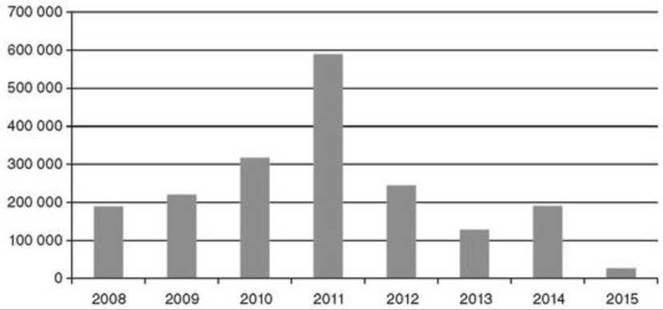

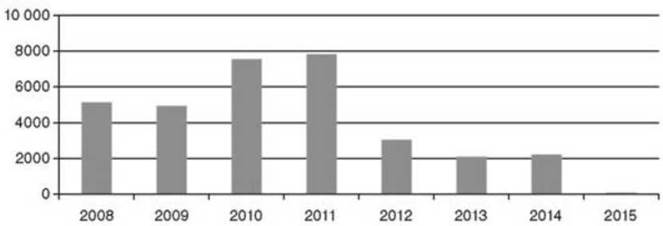

Общее количество случаев заболевания холерой и летальность в мире за период с 2008 по 2015 гг. представлено на рис. 20.1 и 20.2.

Как и для всех кишечных инфекций, для холеры в странах с умеренным климатом свойственна летне-осенняя сезонность.

Рис. 20.1. Общее количество случаев заболевания холерой в мире с 2008 по 2015 гг.

Рис. 20.2. Общее количество случаев заболеваний холерой в мире с летальным исходом за 2008-2015 гг.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Неспецифическая профилактика

Направлена на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, обеззараживание сточных вод, санитарную очистку и благоустройство населенных мест, информирование населения. Сотрудники системы эпидемиологического надзора проводят работу по предупреждению заноса возбудителя и распространения его на территории страны в соответствии с правилами санитарной охраны территории, а также плановое исследование воды открытых водоемов на наличие холерного вибриона в зонах санитарной охраны водозаборов, местах массового купания, акваториях портов и т.д.

Проводятся анализ данных о заболеваемости холерой, осмотр и бактериологическое обследование (по показаниям) граждан, прибывших из-за рубежа.

Согласно международным эпидемиологическим правилам, за лицами, прибывающими из неблагополучных по холере стран, устанавливается пятидневное наблюдение с однократным бактериологическим обследованием.

В очаге проводятся комплексные противоэпидемические мероприятия, включающие госпитализацию заболевших и вибриононосителей, изоляцию контактировавших и медицинское наблюдение за ними в течение 5 дней с 3 -кратным бактериологическим обследованием. Проводят текущую и заключительную дезинфекцию.

Экстренная профилактика включает применение антибактериальных препаратов (табл. 20.10).

Таблица 20.10. Схемы применения антибактериальных препаратов при экстренной профилактике холеры

|

Препарат |

Разовая доза внутрь, г |

Кратность применения в сутки |

Суточная доза, г |

Курсовая доза, г |

Продолжительность курса, сут |

|

Доксициклин |

0,2 в 1-й день, затем по 0,1 |

1 |

0,2 в 1-й день, затем по 0,1 |

0,5 |

4 |

|

Тетрациклин |

0,3 |

4 |

1,2 |

4,8 |

4 |

|

Ципрофлоксацин |

0,5 |

2 |

1,0 |

3,0-4,0 |

3-4 |

|

Офлоксацин |

0,2 |

2 |

0,4 |

1,6 |

4 |

|

Пефлоксацин |

0,4 |

2 |

0,8 |

3,2 |

4 |

|

Норфлоксацин |

0,4 |

2 |

0,8 |

3,2 |

4 |

|

Хлорамфеникол (Левомицетин*) |

0,5 |

4 |

2,0 |

8,0 |

4 |

|

Сульфаметоксазол/бисептол |

0,8/0,16 |

2 |

1,6/0,32 |

6,4/1,28 |

4 |

|

Фуразолидон + канамицин |

0,1 + 0,5 |

4 |

0,4 + 2,0 |

1,6 + 8,0 |

4 |

Примечание. При выделении холерных вибрионов, чувствительных к сульфаметоксазолу + триметопри-му и фуразолидону, беременным назначают фуразолидон, детям - ко-тримоксазол [сульфаметоксазол + триметоприм] (Бисептол*).

Специфическая профилактика

Для специфической профилактики применяют холерную вакцину и холероген- анатоксин. Вакцинацию проводят по эпидемическим показаниям. Вакцину, содержащую 8-10 вибрионов в 1 мл, вводят под кожу, первый раз - 1 мл, второй раз (через 7-10 дней) - 1,5 мл. Детям 2-5 лет вводят 0,3 и 0,5 мл, 5-10 лет - 0,5 и 0,7 мл, 10-15 лет - 0,7-1 мл соответственно. Холероген-анатоксин вводят однократно ежегодно строго под кожу ниже угла лопатки. Ревакцинацию проводят по эпидемическим показаниям не ранее чем через 3 мес после первичной иммунизации. Взрослым вводят при вакцинации и ревакцинации 0,5 мл препарата, детям от 7 до 10 лет - 0,1 и 0,2 мл соответственно, 11-14 лет - 0,2 и 0,4 мл, 15-17 лет - 0,3 и 0,5 мл. Международное свидетельство о вакцинации против холеры действительно в течение 6 мес после вакцинации или ревакцинации.

ПАТОГЕНЕЗ

Входными воротами возбудителя является пищеварительный тракт. Заболевание развивается лишь тогда, когда возбудители преодолевают желудочный барьер (обычно это наблюдается в периоде базальной секреции, когда pH желудочного содержимого близок к 7), достигают тонкой кишки, где начинают интенсивно размножаться и выделять экзотоксин. Энтеротоксин (холероген) определяет возникновение основных проявлений холеры. Холероген связывается со специфическим рецептором энте-роцитов - ганглиозидом. Под действием нейраминидазы из ганглиозидов образуется специфический рецептор.

Холерогенспецифический рецептор активирует аденилат-циклазу, которая инициирует синтез цАМФ. Аденозинтрифосфат регулирует посредством ионного насоса секрецию воды и электролитов из клетки в просвет кишечника.

8 результате слизистая оболочка тонкой кишки начинает секретировать огромное количество изотонической жидкости, которая не успевает всасываться в толстой кишке, - развивается изотоническая диарея. С 1 л испражнений организм теряет 5 г хлорида натрия, 4 г гидрокарбоната натрия, 1 г хлорида калия. Присоединение рвоты увеличивает объем потерь жидкости.

Сокращается объем циркулирующей крови, происходит ее сгущение. Жидкость перераспределяется из интерстициального во внутрисосудистое пространство.

Возникают гемодинамические расстройства, нарушения микроциркуляции, следствием которых становятся дегидратационный шок и ОПН. Развивается метаболический ацидоз, который сопровождается судорогами. Гипокалиемия вызывает аритмию, гипотензию, изменения в миокарде и атонию кишечника.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Инкубационный период от нескольких часов до 5 сут, чаще 2-3 дня.

Классификация

По выраженности клинических проявлений различают стертую, легкую, средней тяжести, тяжелую и очень тяжелую формы, определяющиеся степенью обезвоживания.

В.И. Покровский выделяет следующие степени обезвоживания:

I степень, когда больные теряют объем жидкости, равный 1-3% массы тела (стертые и легкие формы);

II степень - потери достигают 4-6% (форма средней тяжести);

III степень - 7-9% (тяжелая);

IV степень обезвоживания с потерей свыше 9% соответствует очень тяжелому течению холеры.

В настоящее время I степень обезвоживания встречается у 50-60% больных, II - у 2025%, III - у 8-10%, IV - у 8-10% (табл. 20.11).

Таблица 20.11. Оценка тяжести дегидратации у взрослых и детей

|

Признак |

Степень обезвоживания, % потери массы тела |

|||

|

стертая и легкая |

средней тяжести |

тяжелая |

очень тяжелая |

|

|

1-3 |

4-6 |

7-9 |

10 и более |

|

|

Стул |

До 10 раз |

До 20 раз |

Более 20 раз |

Без счета |

|

Рвота |

До 5 раз |

До 10 раз |

До 20 раз |

Многократная (неукротимая) |

|

Жажда |

Слабая |

Умеренно выраженная |

Резко выраженная |

Неутолимая (или не может пить) |

|

Диурез |

Норма |

Снижен |

Олигурия |

Анурия |

|

Судороги |

Нет |

Икроножных мышц, кратковременные |

Продолжительные и болезненные |

Генерализованные клонические |

|

Состояние |

Удовлетворительное |

Средней тяжести |

Тяжелое |

Очень тяжелое |

|

Глазные яблоки |

Норма |

Норма |

Запавшие |

Резко запавшие |

|

Слизистые оболочки рта, язык |

Влажные |

Суховатые |

Сухие |

Сухие, резко гиперемированы |

|

Дыхание |

Норма |

Норма |

Умеренноетахип-ноэ |

Тахипноэ |

|

Цианоз |

Нет |

Носогубного треугольника |

Акроцианоз |

Резко выражен, диффузный |

|

Тургор кожи |

Норма |

Норма |

Снижен (кожная складка расправляется >1 с) |

Резко снижен (кожная складка расправляется >2 с) |

|

Пульс |

Норма |

До 100 в минуту |

До 120 в минуту |

Выше 120 в минуту, нитевидный |

|

АДсист., мм рт.ст. |

Норма |

До 100 |

60-100 |

Меньше 60 |

|

pH крови |

7,36-7,40 |

7,36-7,40 |

7,30-7,36 |

Менее 7,3 |

|

Голосовое звучание |

Сохранено |

Сохранено |

Охриплость голоса |

Афония |

|

Относительная плотность плазмы |

Норма (до 1025) |

1026-1029 |

1030-1035 |

1036 и более |

|

Гематокрит, % |

Норма (40-46%) |

46-50 |

50-55 |

Выше 55 |

Основные симптомы и динамика их развития

Заболевание начинается остро, без лихорадки и продромальных явлений. Первыми клиническими признаками являются внезапный позыв на дефекацию и отхождение кашицеобразных или с самого начала водянистых испражнений.

В последующем эти императивные позывы повторяются. Испражнения теряют каловый характер и часто имеют вид рисового отвара: полупрозрачные, мутноватобелой окраски, иногда с плавающими хлопьями серого цвета, без запаха или с рыбным запахом. Больной отмечает урчание и неприятные ощущения в пупочной области.

У больных легкой формой холеры дефекация повторяется не чаще 3-5 р/сут, общее самочувствие остается удовлетворительным, незначительны ощущения слабости, жажды, сухости во рту. Длительность болезни ограничивается 1-2 днями.

При средней тяжести (обезвоживание II степени) болезнь прогрессирует, к диарее присоединяется рвота, нарастающая по частоте. Рвотные массы имеют такой же вид рисового отвара, как и испражнения. Характерно, что рвота не сопровождается каким- либо напряжением и тошнотой. С присоединением рвоты эксикоз быстро прогрессирует. Жажда становится мучительной, язык сухим, с «меловым налетом», кожа, слизистые оболочки глаз и ротоглотки бледнеют, тургор кожи снижается. Стул до 10 р/сут, обильный, в объеме не уменьшается, а увеличивается. Возникают единичные судороги икроножных мышц, кистей, стоп, жевательных мышц, нестойкий цианоз губ и пальцев рук, охриплость голоса. Развиваются умеренная тахикардия, гипотензия, олигурия, гипокалиемия. Заболевание в этой форме длится 4-5 дней.

Тяжелая форма холеры (III степень обезвоживания) характеризуется резко выраженными признаками эксикоза вследствие обильного (до 1-1,5 л за одну дефекацию) стула, который становится таким уже с первых часов болезни, и такой же обильной и многократной рвоты. Больных беспокоят болезненные судороги мышц конечностей и живота, которые по мере развития болезни переходят от редких клонических в частые и даже сменяются тоническими судорогами. Голос хриплый, тихий. Тургор кожи снижается, собранная в складку кожа долго не расправляется. Кожа кистей и стоп становится морщинистой («рука прачки»). Лицо принимает характерный вид: заострившиеся черты, запавшие глаза, цианоз губ, ушных раковин, мочек ушей, носа.

При пальпации живота определяют переливание жидкости по кишечнику, шум плеска жидкости. Пальпация безболезненна. Появляется тахипноэ, нарастает тахикардия до 110-120 в минуту. Пульс слабого наполнения («нитевидный»), тоны сердца глухие, АД прогрессивно падает ниже 90 мм рт.ст., сначала систолическое, затем диастолическое и пульсовое. Температура тела нормальная, мочеотделение уменьшается и вскоре прекращается. Сгущение крови выражено умеренно. Показатели относительной плотности плазмы, индекса гематокрита и вязкости крови на верхней границе нормы или умеренно увеличены. Выражены гипокалиемия плазмы и эритроцитов, гипохлоремия, умеренная компенсаторная гипернатриемия плазмы и эритроцитов.

Очень тяжелая форма холеры (ранее называвшаяся алгидной) отличается бурным внезапным развитием болезни, начинающейся с массивных беспрерывных дефекаций и обильной рвоты. Через 3-12 ч у больного развивается тяжелое состояние алгида, которое характеризуется снижением температуры тела до 34-35,5 °С, крайним обезвоживанием (больные теряют до 12% массы тела - дегидратация IV степени), одышкой, анурией и нарушениями гемодинамики по типу гиповолемического шока. К моменту поступления больных в стационар у них развивается парез мышц желудка и кишечника, вследствие чего прекращаются рвота (сменяется судорожной икотой), появляется зияние ануса, свободное истечение кишечного содержимого из ануса при легком надавливании на переднюю брюшную стенку.

Понос и рвота возникают вновь на фоне или после окончания регидратации. Больные находятся в состоянии прострации. Дыхание частое, поверхностное, в некоторых случаях наблюдается дыхание Куссмауля. Окраска кожи приобретает пепельный оттенок (тотальный цианоз), появляются «темные очки вокруг глаз», глаза запавшие, склеры тусклые, взгляд немигающий, афония. Кожа холодная и липкая на ощупь, легко собирается в складку и длительное время (иногда в течение часа) не расправляется («холерная складка»).

Тяжелые формы чаще отмечаются в начале и в разгаре эпидемии. В конце вспышки и в межэпидемическое время преобладают легкие и стертые формы, малоотличимые от форм диареи другой этиологии. У детей в возрасте до 3 лет холера протекает наиболее тяжело: они хуже переносят обезвоживание. Кроме того, у детей возникает вторичное поражение ЦНС: наблюдаются адинамия, клонические судороги, нарушение сознания, вплоть до развития комы. Трудно определить первоначальную степень дегидратации у детей. В таких случаях нельзя ориентироваться на относительную плотность плазмы вследствие большого внеклеточного объема жидкости. Целесообразно поэтому в момент поступления взвешивать пациентов, чтобы наиболее достоверно определить у них степень дегидратации. Клиническая картина холеры у детей имеет некоторые особенности: часто повышается температура тела, более выражены апатия, адинамия, склонность к эпилептиформным припадкам вследствие быстрого развития гипокалиемии.

Длительность заболевания колеблется от 3 до 10 дней, последующие проявления его зависят от адекватности заместительного лечения электролитами.

Осложнения

Вследствие нарушений гемостаза и микроциркуляции у больных старших возрастных групп наблюдают инфаркт миокарда, мезентериальный тромбоз, острую недостаточность мозгового кровообращения. Возможны флебиты (при катетеризации вен), у тяжелых больных нередко возникает пневмония.

ДИАГНОСТИКА

Клиническая диагностика

Клинический диагноз при наличии эпидемиологических данных и характерной клинической картины (начало болезни с диареи с последующим присоединением рвоты, отсутствие болевого синдрома и лихорадки, характер рвотных масс) не сложен, однако легкие, стертые формы болезни, особенно единичные случаи, часто просматриваются. В этих ситуациях решающее значение имеет лабораторная диагностика.

- в качестве накопительной - 1% пептонную воду с 1,5% натрия хлорида; -- для выделения патогенных вибрионов:

- неэлективные среды - щелочной агар АООТ «Биомед» им. Мечникова или другие плотные щелочные среды с добавлением натрия хлорида до 1,5%;

- элективные среды - диагностическая сухая для выделения холерного вибриона производства Ростовского НИПЧИ (СЭДХ) и TCBS и др.

Серологические методы имеют вспомогательное значение и могут применяться в основном для ретроспективной диагностики. С этой целью может быть использована микроагглютинация в фазовом контрасте, РНГА, но лучше - определение титра вибриоцидных антител или антитоксинов (антитела к холерогену определяют ИФА или иммунофлюоресцентным методом).

Для определения V. vulnificus, V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, V. hollisae, V. fluvialis, V. metschnikovii используют такие методы, как ферментация сахарозы, образование ацетилметилкарбинола, наличие лизиндекарбоксилазы, аргининдигидролазы, β-галактозидазы.

Для выявления генов патогенности возбудителя холеры (ctx, tcpA, toxR и др.) у холерных вибрионов не О1, не О139 серогрупп используют молекулярные методы исследования - ПЦР и блотгибридизация по Саузерну.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику проводят с другими инфекциями, сопровождающимися диареей. Дифференциальные признаки приведены в табл. 20.12.

Таблица 20.12. Дифференциальная диагностика холеры

|

Эпидемиологические и клинические признаки |

Нозологическая форма |

||||

|

холера |

ПТИ |

шигеллез |

вирусные диареи |

диарея путешественников |

|

|

Контингент |

Жители эндемичных регионов и приезжие из них |

Нет специфики |

Нет специфики |

Нетспецифики |

Туристы, выезжающие в развивающиеся страны с жарким климатом |

|

Эпидемиологические данные |

Употребление необеззаражен-ной воды, мытье в ней овощей и фруктов, купание в загрязненных водоемах, контакт с больным |

Употребление пищевых продуктов, приготовленных и хранившихся с нарушением гигиенических норм |

Контакт с больным, употребление главным образом молочнокислых продуктов, нарушение личной гигиены |

Контакт с больным |

Употребление небутилирован-ной воды, продуктов питания, приобретенных у уличныхторговцев |

Окончание табл. 20.12

|

Эпидемиологические и клинические признаки |

Нозологическая форма |

||||

|

холера |

ПТИ |

дизентерия |

вирусные диареи |

диарея путешественников |

|

|

Очаговость |

Часто по общим эпидемиологическим признакам |

Часто среди употреблявших тот же пищевой продукт |

Возможна среди контактных лиц, употреблявших подозрительный продукт |

Часто среди контактных лиц |

Возможна |

|

Первые симптомы |

Жидкий стул |

Боли в эпигастрии, рвота |

Боли в животе, жидкий стул |

Боли в эпигастрии, рвота |

Боли в эпигастрии,рвота |

|

Последующие симптомы |

Рвота |

Жидкий стул |

Тенезмы, ложные позывы |

Жидкий стул |

Жидкий стул |

|

Лихорадка, интоксикация |

Отсутствуют, в легких случаях возможен субфебрилитет |

Часто, одновременно с диспепсическим синдромом или раньше его |

Часто, одновременно или раньше диспепсического синдрома |

Часто, выражены умеренно |

Характерны, одновременно с диспепсическим синдромом |

|

Характер стула |

Бескаловый, водянистый, без характерного запаха |

Каловый, жидкий, зловонный |

Каловый или бескаловый («ректальный плевок») со слизью и кровью |

Каловый, жидкий, пенистый, с кислым запахом |

Каловый жидкий, часто со слизью |

|

Живот |

Вздут, безболезненный |

Вздут, болезнен в эпи- и мезо-гастрии |

Втянут, болезненный в левой подвздошной области |

Вздут, сла- боболез- ненный |

Умеренно болезненный |

|

Обезвоживание |

I-IV степени |

I-III степени |

Возможно, I-II степени |

I-III степени |

I-II степени |

Пример формулировки диагноза

А00.1 Холера (копрокультура вибриона el-tor), тяжелое течение, обезвоживание III степени.

Показания к госпитализации

Обязательной госпитализации подлежат все больные холерой или с подозрением на нее.

ЛЕЧЕНИЕ

Режим. Диета

Специальной диеты для больных холерой не требуется.

Медикаментозная терапия

Основные принципы терапии: возмещение потери жидкости и восстановление электролитного состава организма;

Воздействие на возбудитель. Лечение необходимо начинать в первые часы от начала болезни.

Патогенетические средства

Терапия включает первичную регидратацию (возмещение потерь воды и солей до начала лечения) и корригирующую компенсаторную регидратацию (коррекция продолжающихся потерь воды и электролитов). Регидратация рассматривается как реанимационное мероприятие. В приемном покое в течение первых 5 мин у больного необходимо измерить частоту пульса, АД, массу тела, взять кровь для определения гематокрита или относительной плотности плазмы крови, содержания электролитов, кислотно-основного состояния, коагулограммы, а затем начать струйное введение солевых растворов.

Объем растворов, вводимых взрослым, рассчитывают по следующим формулам.

Формула Коэна:

![]()

где V - определяемый дефицит жидкости (мл); P - масса тела больного (кг); Ht6 - гематокрит больного; HtiH - гематокрит в норме; 4 - коэффициент при разнице гематокрита до 15, а 5 - при разнице более чем 15.

Формула Филлипса:

![]()

где V - определяемый дефицит жидкости (мл); P - масса тела больного (кг); Х - относительная плотность плазмы больного; 4 - коэффициент при плотности плазмы больного до 1,040, а 8 - при плотности выше 1,041.

На практике степень обезвоживания и, соответственно, процент потери массы тела обычно определяют по представленным выше критериям. Полученную цифру умножают на массу тела и получают объем потери жидкости. Например, масса тела 70 кг, обезвоживание III степени (8%). Следовательно, объем потерь составляет 70 000 г х 0,08 = 5600 г (мл).

Полиионные растворы, предварительно подогретые до 38-40 °С, вводят внутривенно со скоростью 80-120 мл/мин при III-IV степени обезвоживания. При наличии сопутствующей сердечной патологии жидкость вводят с меньшей скоростью. Для лечения используют различные полиионные растворы. Наиболее физиологичны Трисоль* (5 г натрия хлорида, 4 г натрия гидрокарбоната и 1 г калия хлорида);

Ацесоль* (5 г натрия хлорида, 2 г натрия ацетата, 1 г калия хлорида на 1 л апирогенной воды); Хлосоль* (4,75 г натрия хлорида, 3,6 г натрия ацетата и 1,5 г калия хлорида на 1 л апирогенной воды) и раствор Лактасол* (6,1 г натрия хлорида, 3,4 г натрия лактата, 0,3 г натрия гидрокарбоната, 0,3 г калия хлорида, 0,16 г кальция хлорида и 0,1 г магния хлорида на 1 л апирогенной воды).

Струйную первичную регидратацию осуществляют с помощью катетеризации центральных или периферических вен. После восполнения потерь, повышения АД до физиологической нормы, восстановления диуреза, прекращения судорог скорость инфузии уменьшают до необходимой, чтобы компенсировать продолжающиеся потери. Введение растворов - решающее в терапии тяжелобольных. Как правило, через 15-25 мин после начала введения начинают определяться пульс и АД, а через 30-45 мин исчезает одышка, уменьшается цианоз, теплеют губы, появляется голос. Через 4-6 ч состояние больного значительно улучшается, он начинает самостоятельно пить. Каждые 2 ч необходимо проводить контроль гематокрита крови больного (или относительной плотности плазмы крови), а также содержания электролитов крови для коррекции инфузионной терапии.

Не следует вводить большие количества 5% раствора декстрозы (Глюкозы*), так как уменьшается концентрация электролитов, особенно калия, в плазме. Не показано также переливание крови и кровезаменителей. Использовать коллоидные растворы для регидратационной терапии недопустимо, так как они способствуют развитию внутриклеточной дегидратации, ОПН и синдрома шокового легкого.

Пероральная регидратация необходима больным холерой, у которых нет рвоты. Комитет экспертов ВОЗ рекомендует следующий состав: 3,5 г натрия хлорида, 2,5 г натрия гидрокарбоната, 1,5 г калия хлорида, 20 г декстрозы (Глюкозы*), 1 л кипяченой воды (раствор оралит*). Добавление декстрозы (Глюкозы*) способствует всасыванию натрия и воды в кишечнике. Экспертами ВОЗ предложен и другой регидратационный раствор, в котором гидрокарбонат заменен более стойким цитратом натрия [декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат (Регидрон*)].

В России разработан препарат глюкосоланр, который идентичен глюкозо-солевому раствору ВОЗ.

Водно-солевую терапию прекращают после появления испражнений калового характера при отсутствии рвоты и преобладания количества мочи над количеством испражнений в последние 6-12 ч.

Этиотропная терапия

Антибиотики - дополнительное средство терапии, они не влияют на выживаемость больных, но сокращают продолжительность клинических проявлений холеры и ускоряют эрадикацию возбудителя. Рекомендуемые препараты и схемы их применения представлены в табл. 20.13, 20.14. Применяют один из перечисленных препаратов.

Таблица 20.13. Схемы 5-дневного курса антибактериальных препаратов для лечения больных холерой степень обезвоживания, отсутствие рвоты) в таблетированной форме

|

Препарат |

Разовая доза, |

Кратность |

Средняя |

Курсовая доза, |

|

г |

применения |

суточная доза, |

г |

|

|

в сутки |

г |

|||

|

Ломефлоксацин |

0,4 |

1 |

0,4 |

2 |

|

Норфлоксацин |

0,4 |

2 |

0,8 |

4 |

|

Офлоксацин |

0,2 |

2 |

0,4 |

2 |

|

Пефлоксацин |

0,4 |

2 |

0,8 |

4 |

|

Рифампицин + |

0,3 |

2 |

0,6 |

3 |

|

триметоприм |

0,8 |

0,16 |

0,8 |

|

|

Ципрофлоксацин |

0,25 |

2 |

0,5 |

2,5 |

|

Тетрациклин |

0,3 |

4 |

1,2 |

|

|

Доксициклин |

0,2 |

1 |

0,2 |

1 |

|

Хлорамфеникол |

0,5 |

4 |

2 |

10 |

|

(Левомицетин’) |

||||

|

Триметоприм + |

0,16 |

2 |

0,32 |

1,6 |

|

сульфаметоксазол |

0,8 |

1,6 |

8 |

Таблица 20.14. Схемы 5-дневного курса антибактериальных препаратов для лечения больных холерой (наличие рвоты, III-IV степень обезвоживания), внутривенное введение

|

Препарат |

Разовая доза, г |

Кратность применения в сутки |

Средняя суточная доза, г |

Курсовая доза, г |

|

Амикацин |

0,5 |

2 |

1,0 |

5 |

|

Гентамицин |

0,08 |

2 |

0,16 |

0,8 |

|

Доксициклин |

0,2 |

1 |

0,2 |

1 |

|

Канамицин |

0,5 |

2 |

1 |

5 |

|

Хлорамфеникол (Левомицетин’) |

1 |

2 |

2 |

10 |

|

Офлоксацин |

0,4 |

1 |

0,4 |

2 |

|

Ципрофлоксацин |

0,2 |

2 |

0,4 |

2 |

|

Сизомицин |

0,1 |

2 |

0,2 |

1 |

|

Тобрамицин |

0,1 |

2 |

0,2 |

1 |

|

Триметоприм + сульфаметоксазол |

0,16 0,8 |

2 |

0,32 1,6 |

1,6 8 |

Диспансеризация

Выписку больных холерой (вибриононосителей) производят после клинического выздоровления, завершения регидратационной и этиотропной терапии и получения трех отрицательных результатов бактериологического исследования кала.

Перенесших холеру или вибриононосительство после выписки из стационаров допускают к работе (учебе), независимо от профессии ставят на учет в территориальных отделах эпидемиологического надзора и КИЗ поликлиник по месту жительства. Диспансерное наблюдение осуществляется в течение 3 мес. Перенесшие холеру подлежат бактериологическому обследованию на холеру: в первый месяц проводят бактериологическое исследование испражнений один раз в 10 дней, в дальнейшем - один раз в месяц.

При выявлении вибриононосительства у реконвалесцентов их госпитализируют для лечения в инфекционную больницу, после чего диспансерное наблюдение за ними возобновляют.

Перенесших холеру или вибриононосительство снимают с диспансерного учета, если холерные вибрионы не выделяются на протяжении диспансерного наблюдения. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Опасные инфекционные болезни за рубежом. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Федеральное казенное учреждение здравоохранения. // Противочумный центр. - 2015. - № 8. - С. 3.

2. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии / Под общ. ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова. - М.: Боргес, 2002. - 384 с.

3. Инфекционные болезни: Учебник для студентов медицинских вузов Е.П. Шувалова, Е.С. Белозеров, Т.В. Беляев, Е.И. Змушков - 7-е. изд., испр. и доп. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 727 с.

4. Москвитина Э.А., Мазрухо А.Б., Арешина О.А., Адаменко О.Л., Назаретян А.А., Анисимова Г.Б. Эпидемиология и инфекционные болезни. - Т. 19.

5. Эпидемиологические особенности холеры на современном этапе седьмой пандемии. - М.: Медицина, 2014. - № 4. - С. 44.

6. WHO,Weekly Epidemiological Record 3 August 2012. - Vol. 87. № 31/32. - P. 289-304.

7. WHO,Weekly Epidemiological Record, 2 October 2015. - Vol. 90. № 40. - P. 517-544.

8. Российская Федерация. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1086-02 «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой» от 04.01.2002 г.